アレグザンダー・セルカークAlexander Selkirk 1676-1721

1719 ロビンソン・クルーソーの生涯と奇しくも驚くべき冒険「彼自身の筆による」

''The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe"

ダニエル・デフォーDaniel Defoe 1660?-1731

1807

1632、ロビンソン・クルーソーは、ヨーク市の商人の三男として生まれる。

早くから放浪癖があり、両親の意志とぶつかる。父親は現在の中位の身分がいかに幸福な人生を保証するものであるかを諄々と説くが、息子は無視して家を出る。

モロッコの港町サレでムーア人の奴隷となった彼は、少年ジューリーを連れて船で脱出し、後にブラジルで農園経営に成功する。

1659 27歳の時、アフリカに奴隷を求めに行く途中、船が難破して、絶海の無人島にクルーソーただひとり流されて生き残る。

持ち物といえば、ナイフ、パイプ、タバコだけだったが、その後沖合に座礁している船から運よく、次々と必要な物資を運び出してくる。クルーソーはこの「絶望の島」で神としばしば対話し、聖書を読み、日記をつけ、犬、猫、オウムを飼うことでかろうじて不安と絶望の気持ちを和らげていく。熱病にも罹るが、奇跡的に回復する。その間、創意工夫の才と勤勉さを発揮して堅固な住居や貯蔵庫を築き、狩りをして食糧を確保し、穀物を栽培し、野生の山羊を飼い馴らしていくといった原始的生活を営々と続けていくようになる。

15年たった頃、クルーソーはある日、浜辺に人の足跡を見て驚愕する。あれほど孤独を嘆いていたのにもかかわらず、この時クルーソーの心は恐怖で動揺してしまう。

それから10年後、蛮人たちが何人かの捕虜を連れてこの島に姿を現わす。クルーソーは彼らを銃などで追い払い、捕虜の1人を助けて、フライディ(Friday)と命名してやる。以後フライディはクルーソーの忠実な従僕となる。再び、蛮人が上陸して来た時、2人は協力して敵を倒し、フライディの父親とスペイン人を救出する。クルーソーはこの2人を、別の島に捕われている白人たちの救出に派遣する一方、乗組員の反乱にあってこの島に連行されてきたイギリス人の船長らを救い、とり戻した船で故国に帰る。漂着してからここを脱出するまで、実に28年2カ月19日の歳月がたっていた。

1687、帰国、以前のブラジルの農園は無事に管理されていることがわかり、裕福な老後の生活が保証される。やがてクルーソーは家庭を持ったものの、妻の死後、再度放浪癖が頭をもたげ、あの孤島に戻って新たな冒険を始めることになる。

物語は一人の男が孤島(とはいえ原題に明記してあるようにオリノコ河口中の島である)に漂着しながらも、絶望せず、難破船から資材を運び上げ、砦を築き、様々な道具を製作し、穀物を栽培し、山羊を飼育し、やがて「蛮人」の一人を改宗させて従僕として「自分の小さな王国」を経営し、英国の反乱船を鎮圧して故郷に帰るという、書きようによっては波瀾万丈の冒険・英雄譚となりそうなものである。だがこの過程はじつに静かに、あたかもサバイバルのための実用百科の如く平坦に進行する。

ロビンソン・クルーソーの如きは山羊を食う事や、椅子を作る事ばかり考えている。全くの実用的器械である。このクルーソーを作ったデフォーもやはり実用的器械である。彼の作物には、どれを見てもクルーソーのような男ばかり出て来る。そうしてこれが英吉利国民一般の性質である。彼らは頑強である。神経遅鈍である。また実際的である。彼らの仕事は皆クルーソー流に成功している。南亜を開拓した手際は正にクルーソーである。香港をあれだけに蒼くしたのは正にクルーソーである。

通読してみると、大英帝国建設期の植民地の背景が、きっちり描き込まれている。島に漂着する以前にロビンソンは、「ビーズ、玩具、小刀、手斧、ガラス小物」といった「ガラクタ」でアフリカの砂金・象牙・黒人奴隷を入手する「ギニア交易」を行ない、ブラジルではカトリックに改宗までして砂糖プランテーションを経営している。労働力の不足からアフリカ黒人奴隷を密輸で入手しようという罰当たりな航海で彼は例の島に漂着する。

私の父は、賢くまじめな人間だったが、私の【船乗りになりたいという】考えを見抜いて、真剣にとても適切な忠告をしてくれた。。おまえの身分は中流か、まあ下層の上とでもいうべきところだが、彼【父】の長年の経験から考えて、この暮らしがこの世の中で最上のもので、人間の幸せにもっともふさわしいものだ。肉体労働をやる人間の悲惨、辛苦、苦労とか苦悩とかにさらされることもないし、また上流の人間の傲慢、ぜいたく、野心、嫉妬といったものに悩まされることもない、というのだった。。かの賢者ソロモンが貧困でも富裕でもないように天に祈ったのは、まさにこのこと、この中間の身分をほんとうの幸福の基準だということを証しているのだ。

人間が総じてかかりがちなあの疫病、思うに人間の不幸の半分がここに起因するといってよいあの疫病に病む人々にとって、私の人生は一つの警告となるだろう。その疫病とは、神と自然が定めた境遇に満足できないということである。私の生まれついた境遇や父親の立派な忠告のこと、その忠告にそむいたことがいわば私の原罪であろうが、そこまでさかのぼらずとも、その後に引き続いて犯したおなじような過ちが、今日の悲惨な境遇を招くもとになっているのだ。つまり、もしも、ブラジルで農園主としての幸福な生活をあたえてくださった神が、私にほどほどの願望で満足することを教えてくださり、私が一歩ずつゆっくりと進むことに満足していたなら、今ごろは、つまり島での滞在期間ほどのうちには、私もブラジル有数の農園主の一人になっていたことだろう。いやそれどころか、私がブラジルにいたごく短期間でなしとげた種々の改良や、またあのまま向こうに留まっていた場合になしえただろうと思われる拡張によって、私は十万モイドール【当時のポルトガル金貨】の財産家になっていただろう。それをなんの必要があって、安定した財産を捨て、改良され拡張され続ける実り豊かな農園を捨て、黒人を買いつけにギニアに行く船の貨物上乗人【うわのりにん、商船乗組みの船荷監督】になどなったのか? 辛抱して時を待てば蓄財もふえ、黒人などはその買いつけを商売にする者たちに戸口まで運んで来させることもできたではないか。その場合は経費もいくらかかさむだろうが、それくらいの差額なら、あんな危険をおかしてまで節約する必要はなかったのだ。

十八世紀の冒険、観光のブーム一般に、倦怠からの逃亡という同時代の社会病理学的な一面がうかがえる。旅とはつまり刺激ないし突破の隠喩である。日常から身を引きはがす営み万般の。要するに「目先を変えたい」のだ。そもそもデフォーのロビンソン・クルーソーにしてからが、何やらいわれのない「衝動」につき動かされるままに母国を出て行く。ロビンソン・クルーソーからゴシック小説【『フランケンシュタイン』などの恐怖小説】中の人物たちまで、彼らはたえず、「火のような好奇心」にかりたてられている。こうした「衝動」「好奇心」の正体は、どうやら小説家たち自身にもはっきりとはつかめていない気配だが、実は不可逆的につきまとう己れの虚無を発見してしまった文明の、己れ自身からの逃亡に与えられた別の表現にすぎなかった。

国力が充実し、平和な日常が続く→退屈する(己れの虚無を知る)→目新しいものを求める(これまで見えなかったものを見ようとする)→未知の領域へ旅に出る→目新しいものを、できるだけたくさん手元に集めようとする

探検旅行も、博物学も、植民地主義も、近代科学も、啓蒙主義も、小説の流行も、そこから生まれてきたのかも。

【無人島に打ち上げられた直後のロビンソン】

とにかく今の状態のいい面だけを見るようにして自分を慰めたのち、私はあたりを見回し、自分が今どんなところにいるのか、これからどうしたらよいのかを考えはじめた。すると助かった喜びも衰えてしまった。要するに私は助かったことは助かったのだが、恐ろしい状態にいるのだ。体はずぶ濡れだし、着換えるものはなく、元気づけるための食べ物も飲み物もないのだ。前途に横たわるものは、餓死か野獣に食い殺されるかだった。とくに私にこたえたことは、なに一つ武器を持っていないので、食糧を得るために動物を殺すことも、逆に自分が食い殺されそうになったときに身を護る手だてもないことだった。私が身につけていたのは小刀が一本とパイプ一個、煙草入れにはいった煙草少々だけだった。これが私の持っているすべてだった。このことを考えると、私はひどく不安になり、狂気のように走りまわった。夜が迫り、もしこのへんに飢えた野獣がいたら私の運命がどうなるかと思いはじめると、じつに暗澹とした気持ちになった。

私はできるだけ自分を慰め、いいことと悪いことを対比し、私の境遇をもっと悪いこととはっきり区別しようとして帳簿の貸方、借方を書くのとおなじ形式で、私が享受している幸せと、私のこうむっている不幸を対照して書き出してみた。

| 不 幸 | 幸 せ |

| 私はおそろしい孤島に漂着し、救い出される望みがない。 | しかしほかの連中は溺れたのに、溺れないで生きている。 |

| 私は全世界から、いわば選り出されて引き離され、みじめな状態にいる。 | だが私は船の乗組員全部のなかから一人だけ選び出されて、死を免れている。私を奇蹟的に助けてくれた神はこの状態から私を救うこともできる。 |

| 私は人間から引き離され、人間社会から追放されて孤独な人間になっている。 | だが不毛な土地でも食糧をあたえられ、飢え死にしないですんでいる。 |

| 私には着るものがない。 | しかし私が打ち上げられた場所はアフリカの海岸で見たような危害を加えそうな野獣は見えない。もしアフリカ海岸で難破していたらどうだったか。 |

| 私には話し相手や慰める人がいない。 | しかし不思議に神が船を浜辺近くまで押し流してくれたので、必要なものをたくさん運びだすことができた。これだけあれば不足ないし、それに生涯間に合うだろう。 |

ロビンソンはここで、自分の漂流生活のバランス・シート、あるいは損益計算書をつくっているのです。つまり、自分が孤島に住みついてから今までにどういう損益があったか、それを借方貸方のバランス・シートにつくっているのです。そして、最後に差引勘定をして、十分に利益があったことを神に感謝しているのです。

ロビンソンは孤島で囲い込み地をつくり、そのなかで山羊を飼ったり小麦をつくったりするばかりか、まんなかに住居や仕事場を構えて、陶器をつくったり、衣服をこさえたり、そういう生活の外的な条件を整えながら、とにかく人間とよばれるにふさわしい生活をうちたてていきます。

ところで、このばあい、ロビンソン・クルーソウはいったいどういうタイプの行動様式をする人間、つまり、どういう人間類型として描き出されているか、という点を考えてみますと、それはあきらかに、きわめて合理的に行動する人間であります。現実的な計画を立て、それに従って合理的に行動する、そして経済的余剰を最大にするばかりか、再生産の規模をますます大きくしていこうという方向に向かって、合理的に行動する人間であります。イチかバチかのアドヴェンチャラー式の冒険で、僥倖を目あてに行動するようなタイプの人間ではない。綿密な計画をたてて将来を合理的に予測しながら行動するタイプの人間、まさに経営者であります。

山羊もただ射ちころして肉を食べるだけではなく、いったん火薬がなくなってしまったときのことを考えて、陥し穴をつくって山羊を捕え、囲い込み地の牧場で飼って、繁殖させるのです。つまり、彼は生活に必要なものを集めて、これをただ消費するのではなくて、いつまでもそうした消費がつづけられるばかりか、その内容がますます豊かになっていくように、計画的に資材を手に入れ、その資材とそれに見合う労働を合理的に配分して、いわゆる再生産、つまりいつまでも続き、ますます末広がりとなっていくような経済のしくみをつくりあげているわけです。

ダニエル・デフォウは『ロビンソン・クルーソウ漂流記』で、じつは、当時イギリスの国富を担っていた、さらにまたその輝かしい将来を担うであろう中産的生産者層の行動様式のなかに含まれている、こうした【経営者的な】側面をユートピア的に理想化してえがいたのだと私は思うのです。そして、事実、そのエリートたちは半世紀後に産業革命の先頭にたつことになります。。その意味で『ロビンソン・クルーソウ漂流記』は、当時のベストセラーとして、来るべきイギリス国民のためのいわば人間形成の書であったといってもよいでしょう。

かつての経済学部の人がデフォーをよく読んだ理由を考えてみる必要はある。なぜなら、近代の経済の基本的なシステムは、王立協会【ロイヤル・ソサイエティー、1660年に設立されたイギリス最古の学術団体】の中の経済部門がすべて発明していたからだ。紙幣、株式会社、株式形式の銀行、ロイズの保険などなど、考えてみると、我々の今日の経済活動はあらかた、この時代のイギリス人の頭の中から生まれたようなものなのだ。

その時代に、商人で【しかもジャーナリストで】商情報を編集していたデフォーがたまたま書いた、主人公がデータを担ってむやみやたら走り回る何だかわからない物語を、ヘンリー・ジェイムズやプルーストと同じレヴェルで「小説」と呼ぶのは違うのではなかろうか。

データ、ファクトといえば、デフォーがすぐに思い浮かぶ。なにしろリアリズム、「リアルな」書き方の元祖だ。小説の過半がデータになっていて、この島は周囲二十七マイルあって、百何十本の木が生えていてという感じでいく。

生えている木が百八十本だろうと百九十本だろうと、小説を読んでいく上ではどちらでもよい。拾[ひろ]った釘が六本だろうが七本だろうが、どうでもよいはずなのに、しっかり「七本だ」と断定する。すると何となく信じてしまう。これは何なのか。詳細なデータが威力を持つ。

1728年にある百科事典が出た。デフォーの『ロビンソン・クルーソー』の九年後、ジョナサン・スウィフト(一六六七〜一七四五)の『ガリヴァー旅行記』の二年後に出たエフライム・チェンバーズ(一六八〇頃〜一七四〇)の『サイクロペディア』である。この画期的な出版物『サイクロペディア』は、テクノロジーというか「手わざ[メチエ]」の百科事典である。魚の釣り方、その釣り針のつくり方、ヤギの飼い方、その飼料のつくり方、穴の掘り方、屋根のつくり方。そう、つまりは『ロビンソン・クルーソー』と同じ主題なのである。

この百科の知識は学者の知識ではない。デフォーはそれを、いみじくも「商人の知」と呼んだ。実践的でないものは知識ではないという時代の中で、百科事典も大変プラクティカルなものだった。。

端的にいって知識、教養のあり方が変わったといえる。今まで見えないものをあきらめていた教養があったのであり、そこから先は神の領域、人間が手を出してはいけない領域だった。ところがこの時代あたりから「好奇心」というものと直結した目が現象の表層をやぶって、どんどん世界を可視のものに変えていく。「啓蒙」とは文字通り「蒙」きを「啓」く光学の謂なのだ。

これまで誰にも見えなかったものを、見えるようにして、それをできる限り克明に描写すれば、情報として売れる。

あまり知られていないことだが、ロビンソン物語は、金欠デフォーが馬車馬のように書き継いで三部作になった。。簡単に紹介しておくと、第一部『ロビンソン・クルーソーの生涯と不思議で驚くべき冒険』(一七一九)は、島でのサバイバル生活を中間部として、その前後に植民地主義的放浪者ロビンソンの商業活動をピカレスク【悪漢の冒険を描く物語】的に描いたものである。第二部『ロビンソン・クルーソーのその後の冒険』(同年)は、島を再訪する部分と世界(当時知られていた四大陸)周遊記から成る。第三部『ロビンソン・クルーソーの生涯と驚くべき冒険における真面目な反省』(一七二〇)は、ロビンソンが自らの思想をエッセイの形で陳列したものである。

世界文学の中で『ロビンソン・クルーソー』ほど多くの翻訳・模倣・改作・簡略版が出版された物語は他にはない。西欧近代世界の騒々しい生産・生活様式が「近代化」の名のもとで世界に伝播するとき、この物語は必ず随伴したからである。【日本でもすでに幕末にオランダ語からの重訳『漂荒紀事』(1851頃)『魯敏遜漂行紀略』(1857)がある。】それは、海外へ膨張して差異・他者を自己同一化する白人帝国主義に最も適合的な物語であり、旧約・新約に続く資本主義的聖書であった。そのためロビンソン物語は、一作品というより、一ジャンルあるいはカテゴリーとして機能した。

わたしは書物はきらいだ。書物は知りもしないことについて語ることを教えるだけだ。。わたしたちにはどうしても書物が必要だというなら、わたしの考えでは、自然教育のもっともよくできた概説を提供する一巻の書物が存在するのだ。この本はわたしのエミールが読むはじめての本になるだろう。この一巻だけが長い期間にわたってかれの書棚におかれる書物になるだろうし、それはまたそこにいつまでも特別の地位を占める本になるだろう。いったい、そのすばらしい本とはどんな本なのか。アリストテレスか、プリニウスか、ビュフォンか。いや、ロビンソン・クルーソーだ。

ロビンソン・クルーソーは、かれの島にあって、ひとりで、仲間の助けをかりることなく、どんな技術の道具ももたず、しかも生きながらえ、自分の身をまもっていくことができ、さらに、快適な生活といえるようなものさえ手にいれることができた。これはあらゆる年齢の人にとって興味のあることだし、いろいろな方法で子どもにとって楽しいものにすることができる。。偏見にうちかち、事物のほんとうの関連にもとづいて判断を整理するもっとも確実な方法は、孤立した人間の地位に自分をおいて考えてみること、そして、なにごとにおいても、そういう人間が自己の利害を考えて自分で判断をくだすように判断することだ。

このルソーの雄叫びはロビンソン物語に寄せられた最高の賛辞であるが、彼はこれに続いて、第一部の島でのサバイバル生活のみを残して、他の部分と宗教的反省を切り捨てることを提案し、ロビンソン物語を子供の読み物、教材にしてしまうという勘違いの源泉となった。

「ロビンソン」風の物語には、ウィース親子『スイスのロビンソン』(1812-27)、スティーヴンソン『宝島』(1883)、ヴェルヌ『十五少年漂流記(二年間の休暇)』(1888)、ヴェルヌの陰惨なパロディでもあるゴールディング『蝿の王』(1954)、ロビンソンの姿をフライデーの視点から描いたトゥルニエ『金曜日あるいは太平洋の冥界』(1967)などがある。

ロビンソンが乗っていた帆船は島の近くで座礁していた。彼は難破船まで泳いでいき、予備のマストを使って筏を作り、船に残っている使えそうな物をすべて搬出し、自分の島に運び込もうとする。

まず手にはいる限りの板を筏に載せた。そしてなにがいちばん欲しいかをよく考えたあとで、水夫個人用の衣服箱を三つ持ち出し、それを無理にこじあけて空にしたうえで筏の上におろした。この一つには食料品をつめた。パン、米、オランダチーズ三個、干した山羊肉を五片。それから少し残っていた西洋の穀物である。酒類は船長個人の酒瓶のつまった箱がいくつかあった。。【衣類は】いくらでもあったが、しかし現在いりそうな分だけ持ち出すことにした。まだ他に欲しくて探していたものがいくつもあったからだ。まず最初に欲しかったのが陸で仕事をするときに使う道具箱だった。長い時間かかって探して、やっと大工の道具箱を見つけた。

次に見つけようとしたのは弾薬と武器だった。大船室には非常にいい猟銃が二挺に拳銃が二挺あった。まずこれらの銃といくらかの角製の火薬入れと散弾のはいった小さな袋、それと古い錆びた剣二本を手に入れた。完全な二樽【の火薬】と武器を筏に積んだ。

安全に引きこもるための砦を築くロビンソン。その後も彼はより安全な砦を目指して増築を続ける。

ある小高い丘の中腹に小さな平地を見つけた。この小さな平地に面している側は家の壁のようにきり立っていたから、どんなものでも山の頂上から降りてくる心配はなかった。この岩でできている山腹には洞穴の入口のような少しへこんだところがあった。といっても岩のなかにはいっていける洞穴そのもの、道といったものがあったわけではない。

このへこんだ部分を背にし、平らな草地の上にテントを張ることに決めた。この平地は横幅がほぼ91m足らずで奥行きがその倍くらいで、テントの前に芝生のように広がっていた。そしてその端は不規則に、海岸からすぐの低地のほうへと下っていた。ここは丘の北北西だったから、太陽が西微南に来るまでは――つまりそのころになればここでは日没近いわけだ――太陽から蔭になっていた。

テントを張る前に、空洞の前に半円を描いてみた。それは岩を中心に半径約十ヤード【約9m】、したがって端から端まで18mというわけだった。

この半円の円周の上に丈夫な棒を二列に並べ、それを杭のようにしっかり立つまで地面に打ち込み、太い方の端が地面から168cmぐらい出るようにし、その先端を鋭くとがらした。二列の杭の間隙は15cm以上はなれないようにした。

ここへはいるのには、とくに入口をつくらず、短い梯子を使うようにした。梯子で柵の上を越えてなかにはいったら柵ごしに梯子を引き上げることにしたのだ。こうしてわれわれの周囲には完全に垣がめぐらされ、外界からまったく防備され、夜は安心して眠れるというわけだった。

植民地主義的なロビンソン像を批判的に読むことは、理想的に賛美する読解とどこか似てむなしい。両者ともロビンソンを近代の発端に位置づけて【つまり現代の自分には直接関係のないものとして】事足れりとする傾向があるからである。もっと現代の我々をも巻き込んでいる奇妙なビョーキのロビンソンが見えないだろうか。

たとえば、いくら運んでも「満足」がない難破船からの悪無限的な搬出衝動。いくら築いても「安全」がありえない砦の建築衝動。それらの衝動は決して客観的に充足されることなく、むしろ目的・対象から遊離して主観的観念の自己閉鎖的回路の中を動き、さらなる「満足」「安全」観念を自己増殖させている。出口なしでがんじがらめに固めた砦の中で怯えつつ、どうしているのか分からなくなっているロビンソン、それなのにさらにバロック的増築を続けてしまうロビンソンの中に、展望なき現代資本制・大量消費社会の中の我々の姿が見えないだろうか。そうした社会的現実から独立に無垢な読解があるとは思えない。観念の上に倒立して巨大な商品集積・流通を成形する現代資本制、その観念の回路を介して主体を産出・駆動する近代社会。その只中に巻き込まれてある奇妙な現実から逃避せぬ罪がらみの読み方こそが、近代的主体の根底にある循環的原罪を、孤立人が積み重ねその孤立人の上に積み重なる蓄積と建築の劫罰を、救済の不在の中での回心の挫折あるいは永続的回心という現代宗教イデオロギーのどん詰まりの回路を、我々に突きつけてくるのではないか。

物語の最初から最後までロビンソンは、海に、大地に、呑込まれるのではないか、獣に、食人種に貪り尽くされるのではないか、と恐れ続けている。つねにロビンソンは、何処からか侵入してきて至る所に偏在する他者によって、自己の存在を消滅させられるのではないかと恐れている。この物語は、ついに他者との相互交流をもちえぬ孤立人、外部との相互交通をもちえぬ閉鎖的内部の、恐怖の物語である。それは恐怖を克服してゆく物語でもあると同時に、さらなる恐怖を必然的に抱え込む物語である。我々は、筋立てという物語の表層の奥で鳴り響いているこの振動音を聴き取らねばならない。

砦の中に引きこもり、何かに襲われるのではないかと震えながら、外を覗き見ているロビンソン。外の世界の人食い人種から見られることなく、こちらからは向こうを監視し、支配できれば、ようやく安心できる。

ロビンソンは孤独の中で熱病に倒れる。

病気で倒れてから二、三日間、私はこういった【過去の生活を悔いる】考えでひどく悩んだ。。私の思考は混乱していたが、罪の自覚が心に重くのしかかり、こんなみじめな状態で死んでゆくことの恐怖が私の頭を不安でいっぱいにした。こうした魂の混乱状態のなかで、私は自分の舌がなにをしゃべりだすかわからなかった。それはむしろ「主よ! 私はなんと憐れな人間でしょう。病気になれば、看病してくれるものもなく死んでゆくにちがいありません。いったい私はどうなるのでしょう」といった絶叫に近いものだった。すると涙がどっとあふれてきた。そしてだいぶ長い間、もう口がきけなかったのである。

過去の過ちを悔い改め、神に祈ることで、孤独を克服するロビンソン。

私は前に述べた「私を呼べ。そうすればおまえを救ってやろう」という言葉を、私がこれまで考えていたのとはちがった意味で解釈するようになった。。私は自分の過去の生活を恐怖の念をもってふりかえった。自分の罪はものすごく恐ろしく思われ、私の魂は、私の慰めをすべて押しつぶしてしまう罪の重荷から救われることを神に求めたのだ。私の孤独な生活などというものは、もはやなにものでもなかった。孤独から逃げたいなど祈りも考えもしなかったし、この魂のことに比べれば問題ではなかった。

ロビンソンは全く成長しない。孤島生活部に、サバイバル百科・社会の経済的仕組みの体験学習、宗教的内省の深化があるように見せ掛けてあるが(そしてこのトリックにほとんどの読者は掛かってしまうのだが)、衝動を統御できず、浮遊・肥大する〈自我〉の病は、むしろ孤独の中で増大する。

他の人間が誰一人存在しない島を、完全に支配するロビンソン。

私と、私の小さな家族が食卓につくのを見たら、どんな謹厳な人も微笑せずにいられまい。そこでは、私は全島の君主であり、王であり、支配者であり、すべての家臣の生殺与奪の権を持っていた。私は彼らを絞首刑にすることも、臓物を抜き取ることも、自由を与えることも自由を奪うこともできたし、臣下にはただ一人の謀反人もなかった。

ただ一人、臣下にかしずかれながら食事をする私はなんと王らしかったことか。【鸚鵡の】ポルは、まるで寵臣さながら、私に語りかけることを許された唯一の人物だった。犬はいつも私の右手に座っていたが、今はもう老いきってぼけてしまい、その種族繁殖のための同類はもう見つからずじまいだった。二匹の猫はそれぞれ食卓の片端ともう一方の端に座って、特別の恩恵のしるしとして、私の手から一切れの食物がもらえるのを待っているのだった。

漂着してから15年目、この島でただ一人の人間だと思い込んでいたロビンソンは、自分の島で他人の足跡を見つけて驚愕する。

ある日のこと、正午ごろ、ボートのほうへ向かって歩いていた私は、海岸に人間の素足の跡がひとつあるのを見つけてすっかり驚いてしまった。砂の上に、それはくっきりと残されていた。私は雷に打たれたように立ちすくんだ。まるでなにか幽霊でも見てしまったような気がした。耳をすまし、あたりを見回してみたものの、なにも聞こえず、目にはいるものもなかった。気のせいなどではなかった。そこにははっきりとまぎれもない足の跡が、指も踵もそのほかどの部分もはっきりした人間の足跡があった。

頭が混乱しきって自分がわからなくなった者のようにおぼつかない推測をさんざん重ねたあげく、私は自分の砦へ戻ってきたのだったが、いわゆる足が地につかないというやつで、極度におびえていた私は、二、三歩進むごとに後ろを振り返って見たり、立木や灌木を人と思いちがえたり、離れたところの切り株をいちいち人間の姿ではないかと怪しんだり、といった有様だった。まったく、おびえきった妄想のおかげで、なんでもないものがどれほどさまざまな奇怪なものの姿に見えたことか、私の空想のなかでどれほど多くのとっぴな思いつきが次々と浮かんでは消えたことか、どれほど異様で説明もつかない奇想が、道すがら私の胸をよぎったことか、私にはとても言い表すことはできない。

私の城――この事件のあとから私は城と呼び出したと思う――へたどり着くと、まるで追われる者のように私は城へ逃げこんだ。このとき、最初に考えておいたように梯子をつたって乗り越えたものか、あるいは私が戸口[ドア]と名づけていた岩穴を通り抜けたものか、私には記憶がない。

その夜、私はまんじりともしなかった。恐怖の現場から遠ざかったぶんだけ、不安はいっそうつのった。これは不安や恐怖といったことの本性には反したことであるし、恐怖にかられた者の普通の反応とは言いがたい。だがしかし、私はみずからがかき立てた恐ろしい想念にすっかりとりつかれていたので、その場面からずいぶん遠ざかっていたにもかかわらず、ただ気味悪い妄想を眼前に描き出すばかりだったのだ。

島に漂着してから23年目、すでにカリブ海の「蛮人」たちが島にやって来て人肉を食べるのを知っていたロビンソンは、今回も彼らが去った後、食人が行なわれた現場に向かう。

海岸へ降りていってみると、恐ろしい光景だった。彼らの行なっていたぞっとする所業の恐怖の痕跡が残されていた。蛮人どもがうかれ騒ぎながらむさぼり食った人肉の切れはし、骨、血がそれだった。この光景を見た私は憤激に胸がにえくり返るのをおぼえ、こんどやつらに出会うときは、誰であれ何人であれ殺さずにおくものかと思った。たとえ十人かそこらからなる一隊を殺したとしても、その翌日、あるいは翌週か翌月かには、また別の一隊を殺さねばならず、そしてまた次の一隊と無限に殺し続けるはめになり、最後には、彼らが人食い人種として行なう殺人に劣らぬ、いやそれ以上の殺人者になる恐れもあるなどという考えは、これっぽっちも念頭になかったのである。

ロビンソンの自己保存原理は、「彼らは折あらば私を貪り食うかもしれない敵である」という推量的状況認識を強め、やがてホッブズ型の潜在的戦争状態のもとで「あたかも彼らが実際に攻撃を仕掛けてきたかのような防衛」=先制攻撃を図ってもよいとする「最高度の自己保存」へと転換する。。ロビンソンの自己保存原理は、ホッブズ的恐怖の上にロビンソン一人が自己保存を貫くのである。他者に呑みこまれるという不安をバネにロビンソンは他者すべてを呑みこもうとしていると見てもよい。

ロビンソン的自我は、むき出しの自我と自我がぶつかり相手を呑み込もうとする状況、すなわち社会性が解体された自然状態に早々と向き合おうとする。「カニバリズム」はそのメタファーなのだ。ロビンソン的自我の問題はどこまでもロビンソン的社会すなわち西洋近代社会の問題である。。他者脅威と食人妄想は相互増幅し合う。有用性・具体的目的の範囲を超えたロビンソンの搬出行動の根底にあるのも、食人妄想によってことさらに他者脅威を増幅した不安の中で、一切の社会性が解体された極限状態に早々と向き合おうとする傾向であったと考えることができる。

この世は食うか食われるかだ→奴らは俺を食おうとしている→俺は自分の身を守らねばならない→使えそうな物や情報はすべて手元に集めねばならない→それでも完全な安全はない→俺が奴らを食わねば(滅ぼさねば)ならない

ロビンソンを近代人の原像となし、このテクストを近代の政治経済学の対象となすのは、デフォーがついに無自覚なままに、それでいて十分に写し出したこの観念の病においてであって、一見そう思われがちな合理的思考と行動においてではない。少なくとも私にはロビンソンを突き動かしているのは、快適な住居建設という目的をもったポジティブな造形的動機ではなく、ついには対象化されえぬ不安の消去という過程だけが発現するネガティブな形なき動機であるように思われる。

ロビンソンが、この「安全」という目的達成のための理想状態としてひそかに願っているのは、次のような状態である。

(1)受動的存在としての自己の身体を縮小・廃棄して、傷を負うことのない存在、完全に能動的存在へと自己純化すること。

(2)比喩的に言えば、他者から決して眼差されることなく、他者すべてを眼差すことができる単なる点のごとき存在へと自己縮減すること、いわば眼それ自体となること。

(3)他者との、他者からの物理的接触抜きに他者を操作・支配しうる純粋な力それ自体と化すこと。

ロビンソンは、この【相手から見られずに相手を覗くという】隠れた、手前勝手な、殆ど視姦ポルノ的ともいえる願望を、のちに第二部で彼の「植民地」と化した島において、しかしそこに身体を置かずに純粋・不可触・不可視の権力となるという形で空想的に実現する。

ロビンソンはその欲望という本質において眼である。

他者を監視し、支配する「眼」は、他者に眺められ、モノとして貪り食われる「肉体」の対極にある。

ロビンソンは島の近くでスペインの難破船を発見するが、生存者を見つけることができない。

「ああ、一人でも二人でもいい、いやたった一人でいい、この船から助かっていてくれたら、私のもとへ逃れてきてくれたのだったら。私に話しかけてくれる仲間が、話し相手になってくれる同胞が一人でもあったなら!」私の孤独な生活の全期間を通じて、このときほど同胞との交わりを強く心底から望んだことはなかった。

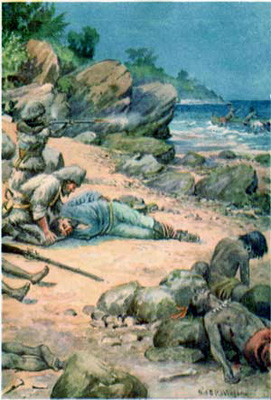

漂着してから25年目、ロビンソンは食われそうになっていた「蛮人」の一人を救出する。

絶対に姿を見られないように頭を低くして望遠鏡でのぞいてみると、彼らは総勢三十名をくだらず焚火のまわりで、なにか彼ら独特のじつにいろんな類いの野蛮な身振りしぐさで踊りを踊っていた。

こうして眺めていると、彼らの舟のなかから憐れな人影が二つ、力なく引き出されてくるのが望遠鏡に映った。。そのうち一人は、それが彼らのやり方なのだろう、棍棒か木刀とおぼしきものであっという間に殴り殺され、二、三人がさっそく死体を切り開いて料理にかかった。この間もう一方の犠牲者は自分の番を待ちながら一人立たされたままになっていた。そのときだった。自分がわずかなりと自由であるのを知ったこのかわいそうな男の頭に、生命の希望が本能的にひらめいたのであろう、この男はその場からやにわに逃げ出したと思うと、信じられない速さで砂浜をまっすぐ私のほうへ向って、つまり私の住居のある海岸の方向へ、走ってくるのだった。

私はもう一度手招きしてみせ、思いつくかぎりの彼が安心するような仕草をしてみせた。すると彼はだんだんと近づいてはきたが、十歩かそこら進むたびにひざまずいて生命を助けてくれたことへの感謝を表わすのだった。私は彼にほほえみかけ、できるだけ陽気そうな顔をし、もっと近くへ来るようにと手招きした。とうとう彼は私のすぐそばまで来たが、ここでまたひざまずき地面に接吻すると今度は頭を地面につけ、私の片方の足をとると自分の頭の上へ持っていった。これは、永遠に私の奴隷となることの誓いのしるしのようだった。

彼は顔だちの整った立派な男で、すらりとのびた腕や脚はたくましく、かといって大きすぎもせず、背は高く、均斉のとれた申し分のない体つきであった。年のころ二十五、六かと思われた。険しさ、無愛想さのないいい顔つきをしていたが、表情にはどことなく男らしいところがあった。それでいて、ほほえんだりするととくに、西欧人のような柔和さ、やさしさが表情にあらわれた。。まもなく私は彼に話をしはじめ、彼にも私に話しかけるよう教えた。まず最初に彼を金曜日[フライデイ]と呼ぶことにしたのを教えた。彼を助けてやったのが金曜日だったからで、その日の記念にこう名づけたのである。同様に旦那さま[マスター]と私を呼ぶようにさせ、それが私の名前であることを教えた。

ロビンソンはある日、忠実な下僕となったフライデイに、故郷へ帰ってはどうかと勧めるが。

「おまえ、自分の国へ行きたいって言ったじゃないか」「ええ、ええ、そこ二人で行きたい。フライデイだけ行き、あなた行かない、いや」。「私も行くよ、フライデイ」と私はいった。「そこで私はなにをしよう?」これを聞くと彼はとたんにしゃべりはじめた。「旦那さまはいいことをたくさんする」と彼はいった。「野蛮な人たちにまじめでおとなしい人になることを教える。彼らに神を知り、神に祈り、新しい生き方するようみんなにいう」「ああ! フライデイ」と私はいった。「おまえは自分のいっていることがわかっていないんだ。私はおまえと同様、無知な人間なのだ」「そうじゃない。そうじゃない。あなた私教えてよくする。あなたみんな教えてよくする」「だめだよ、だめだよ、フライデイ」と私はいった。「フライデイ、一人で行くんだ。そして私は前とおなじよう、ここに一人で暮らすように残していってくれ」この言葉に彼はまた混乱したようだった。彼はいつも身につけている手斧のところに飛んでゆき、その一つを取り上げて、私のところに戻ってきて渡すのだった。「あなた、これ取る、フライデイ殺す」「なんのために、おまえを殺すんだ」私がこういうとフライデイはすぐ言い返した。「なんのため、あなたフライデイ追いはらう。これとってフライデイ殺せ、追い払うな」こういったことをフライデイは非常に真剣に言い、目に涙が浮かんでいるのが見えた。簡単にいえば、こうして私は彼の私にたいする極度の愛情と非常な決意をはっきりと認めたので、私は、彼が私といっしょに暮らす気があるかぎり、もう絶対彼を追い払うつもりのないことをそのときもいってやったし、その後も何度となくいってやったのである。

ロビンソンとフライデイは、島に捕虜を食いに来たカリブ海の「蛮人」たちを襲い、捕虜だったスペイン人とフライデイの父を救出する。ロビンソンは「蛮人」たちがどう処理されたかを一覧表にまとめて清算する。

三名 木のところからの最初の射撃で死んだもの。

二名 第二回の射撃で死んだもの。

二名 丸木船のなかでフライデイに殺されたもの。

二名 最初に負傷したもので、のちフライデイに殺されたもの。

一名 森の中で同じくフライデイに殺されたもの。

三名 スペイン人に殺されたもの。

四名 負傷してあちこちに倒れていたり、あるいは追跡されているうちにフライデイによって殺されたもの。

四名 丸木船で逃げたもの。うち一名は生きているとしても重傷。

合計 二十一名

こうした清算が可能なのは、カリブ海域をめぐる歴史的・文化的・社会的複合性が、「文明人」と「食人種」という単純な二項対立、あるいは「主人公」と「敵」という物語的単純さへと還元されたことによる。

島にはフライデイ、フライデイの父、スペイン人が住むようになった。ロビンソンは再び支配者となる。

私の島はいまや人の住む島となり、臣民が急にふえた感じだった。自分は国王のようだというじつに愉快な考えが幾度となく頭に浮かんできた。第一に、全領土が私自身の所有地であった。だから絶対的な支配権が私にあった。第二には、私の臣民は完全に私に服従していた。私は絶対君主であり立法者であった。彼らが生きているのはすべて私のおかげであり、もし私のために必要となれば、彼らはいつでも一命を投げ出す覚悟であった。

この小説が「ロビンソンする」勇気、すなわち社会との関係を遮断したところで生活をまったく一人で組み立て直す元気を与えてくれることをシニカルに否定してはならないと思う。ロビンソン物語は、「ロビンソンする」読者の願望を幾重にも吸収・再投射する奇妙な構造をもっている。それゆえ幾多の要素が泥沼のようになったこの不思議なテクストは、現実の社会関係に回収されてゆく近代イデオロギーの代弁者を用意すると同時に、それを突破して新たな社会関係を夢見る批判者(例えばルソー)を準備してきたし、これからも準備するかもしれない。