| 機長 42歳 ナビゲーション 総飛行時間8340時間 うちエアバスの同型機飛行時間1350時間 経験豊富 空軍上がりで、腕に自信はあるがハイテク機は必ずしも使い慣れていない  |

副操縦士 26歳 操縦桿操作 高度300mを切ったところで |

| 「君、君はそのゴーレバーを引っ掛けたぞ」 | 「はい、はい、はい、少し触りました」 |

| 「それを解除して」 | 「ええ」 |

| 「それ」 | |

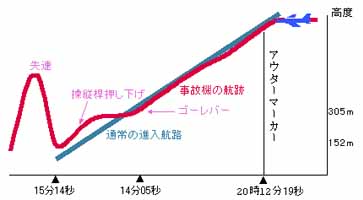

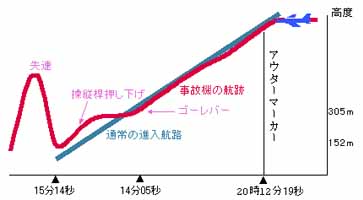

| モードが切り替わったために、機体のコンピュータは、機首を上げ推力を増大して再上昇しようとする。一方、パイロットは、操縦桿による機首下げと推力を抑える操作をして下降を続けようとした。2つの相反する指令が出された結果、機体は上昇も下降もできずに進入航路の上方で水平飛行状態になった。 | |

| 「君、それを…スロットルを切って」 高度が高いので推力を抑えるように指示 |

「ええ、高すぎる」 |

| 機長と副操縦士は、着陸やり直しモードを解除して着陸モードへ変更しようとするが、どうしてもうまくいかなかった。 変更作業がうまくいかなかったのは、エアバス社がコンピュータ重視の設計思想を取り入れていたためと考えられる。 航空機業界で最大のシェアを持つボーイング社の場合、パイロットが操縦桿を操作するだけで手動操縦に切り替わって人間の意志が機体の動作に反映されるようになる。 エアバス社製の飛行機は、人間よりもコンピュータの方が信頼できるという発想に基づいて、ひとたび特定のモードになった場合は、操縦桿を操作するだけでは手動操縦に切り替わらず、コンピュータの指令が優先されるようになっている。パイロットがモードを切り替えるためには、単に「着陸モード」のスイッチを押すだけでなく、モード変更のための一連の手続きとして複数のスイッチを正しい手順で押していかなければならない。事故機の二人のパイロットには、この手順を十数秒間のうちに思い出すことが要求された訳だが、人間優先のボーイングの機体に慣れていたためか、それができなかったのである。 |

|

| 「君はゴーアラウンドモードを使っているぞ」 「いいから、ゆっくり、また解除して、手を添えて」 |

機長の指示に素直に従った |

| 機体が水平飛行をしているとき、自動操縦のスイッチが入れられたため、コンピュータによって水平尾翼の前半分の水平安定板が動かされた。自動操縦を入れたのは機長か副操縦士か、副操縦士ならば機長の指示でか機長に無断でかは、判明していない。 |

|

|

着陸を遂行しようとする機長の指示に従って、操縦桿が重い状態にもかかわらず無理に押し下げ、降下を始めることに成功した。コンピュータは、再上昇しようとしていることを示すために操縦桿を戻そうとする力を油圧で加えており、 経験豊富なパイロットならば操縦桿の押し下げに無理があることに気がついたはず |

| 「もっと押して、もっと押して、もっと押して」 | 「はい」 |

| 「もっと押し下げて」 | |

この操作により、水平尾翼の後半分を占める昇降舵は、後ろ下がりの状態になって機首を下げる力を生み出した。一方、着陸やり直しモードになっているコンピュータは、再上昇するために水平安定板を機首上げいっぱいの位置まで動かした。こうして、正常時には6度しかない水平安定板の(機首上げ方向の)角度が12.3度近くに前下がり、昇降舵の(機首下げ方向の)角度は8.5度となり、水平尾翼がほとんど「へ」の字の形に折れ曲がった状態になってしまう。この結果「へ」の字の尾翼の下で乱流が渦巻く形になり、機体は姿勢の安定が損なわれた不安定状態に陥った。しかし、そのことを示す警報はなく、コックピットにいる二人のパイロットは、機体が危険な状態にあることを知らないまま操縦を続けることになる。 副操縦士の操縦桿押し下げによって高度100m近くまで降下したものの、正常な進入航路に乗せることができなかったため、機長は着陸を断念した。ベテランの機長は、副操縦士の未熟な操縦がうまく着陸できない原因だと感じていたようで、自分で操縦桿を握って着陸やり直しを行おうとした。 | |

| 「OK、私がやる、私がやる、私がやるもっと押し下げて」 | |

| 操縦桿を押し下げたりスロットルレバーを調整しても、機体は着陸に必要な機首下げを行わない | |

| 「いったいどうなってるんだ、これは」 | |

| 機体が思うように反応しないため、機長は着陸を断念し、再上昇して着陸をやり直そうとする。ところが、副操縦士が無理に操縦桿を押し下げることによってかろうじて機首下げの力を生み出していた状態から、いきなりに推力を増大しフラップを上げる操作をしたため、水平尾翼が「ヘ」の字となって不安定状態にあった機体は、急激に機首を上げていく | |

| 「ちくしょう、どうしてこうなるんだ」 | |

| 機首を大きく上向きにした機体は、そのまま400mほど急上昇したところで、ほとんど棒立ち状態になってしまう。航空機は、前方に進む際に主翼の周り生じる気流が翼面に対して垂直な揚力を生み出すことによって空中に浮かんでいるのであり、進行速度が遅くなったり機体が水平から大きく傾いたりすると、浮く力が失われて飛行が続けられなくなる。機体が棒立ちになったことの意味を知悉している | |

| 「えっ、これじゃ失速するぞ」 | |

| その数秒後 | |

| 「終わりだ」 | |

| この言葉通り、機体は一気に失速して500m近い高さから滑走路に叩きつけられ大破する。 264人の命が一瞬のうちに失われた |

|

|

操縦士の操縦操作 中華航空の運航、訓練と技術情報の取り扱い エアバス機の自動飛行システム |

|