『船医から始まり後に複数の船の船長となったレミュエル・ガリヴァーによる、世界の諸僻地への旅行記四篇』1726

Part I: A Voyage to Lilliput May 4, 1699 ― April 13, 1702

リリパット国 ブレフスキュ国 Lilliput and Blefuscu

1699

船医としてアントロープ号に乗船した。

「いつの日か必ず海外に旅だたん、それが自分の運命だ」

アントロープ号は難破し、ガリヴァーはスマトラ島近域のリリパット島に漂着

ここは通常の人間の十二分の一の身長をもった小人たちの住まう国であった。

彼は小人国の皇帝に乞われて隣国ブレフスキュ島の連合艦隊を破り、戦果をおさめた。

一方では、国内の陰謀に巻き込まれ、小人たちの残酷さに愛想が尽きた。隣島へ亡命

1702

日本から帰航中のイギリスの商船に拾われて、故郷に戻った。

Part II: A Voyage to Brobdingnag June 20, 1702 ― June 3, 1706

ブロブディンナグ国 Brobdingnag

「異国を見たいという、例の飽くことを知らぬ好奇心」は、ガリヴァーをわずか二カ月しか陸地に留めおかなかった。ふたたび船に乗り込んで、故国を後にした。

1703

もちろん、たちまちのうちに難破。今回は、通常の人間の十二倍の身長をもつ巨人国だった。

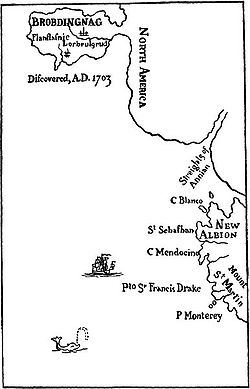

ブロブディンナグと呼ばれるこの島は、日本と北アメリカ大陸の中間に位置していた。ガリヴァーはここで、農耕中の百姓たちに発見された。見世物小屋に出され、さまざまな屈辱を味わった。

やがて彼は王家の所有物となり、女官たちの(しばしば性的な)慰め物とされた。巨大な卵や排泄物を残してゆく蝿や、彼を仔猿と見て誘拐した猿は、ガリヴァーを恐怖させた。

また巨人女たちの拡大された皮膚や乳房の醜悪さは、彼の女性嫌悪の情をいっそう激しくさせた。自己の卑小さから、鏡を覗くことが嫌になったことも事実だった。

ふとしたはずみにガリヴァーの住居である小箱が巨鳥に襲われ、海上に落とされた。

1706

イギリス船が箱の中から彼を救い出したのだが、すでに巨人たちを見慣れてしまったこの不幸な難破者は、船員たちの身体の矮小さを軽蔑し、まるで自分が巨人であるかのように振舞ったため、周囲から気狂い扱いされた。

Part III: A Voyage to Laputa August 5, 1706 ― April 16, 1710

島国バルニバービ国の天上首都ラピュータLaputa(ラ・プータLa Puta売春婦)

地上都市リンダリーノLindalino(double-lins)

小島グラブダブドリッブ

大きな島国ラグナグ王国

日本の横須賀

1707

帰宅して十日も経ぬうちに、はや彼を第三の航海へと誘う者がいた。

さいわいに今回は難破の憂目には会わなかったものの、日本人の海賊船に襲われた。

海賊船に乗りあわせていた狡猾なオランダ人の手によって、ガリヴァーは単身海へ流された。

とある島に漂着し、思案に暮れていると、なんと空中から円形の巨大な飛行物体が舞い降りてくるではないか。

ラピュタ島と呼ばれるこの浮島では、男たちは音楽、天文学、数学に熱中し、まったく現実離れした抽象の世界に遊んでいた。

一方、女たちは夫を馬鹿にして、下のバルニバルビ島に逃亡し情交にふけることを夢見ているといったありさまだった。バルニバルビ島に降り立った主人公は、最新流行の新学問の粋を集めたというラガド翰林院[アカデミー]を訪れた。

人間の糞便を食物に戻そうと悪戦している者、胡瓜から日光を抽出しようとする者、すべての言語を廃止して物体言語を用いんとする者、翰林院はこうした気狂い科学者で一杯だった。とりわけ奇怪だったのは、世界中の書物を集めた完璧なる百科全書を作らんと、印刷機を操作しているグループだった。

翰林院を辞したガリヴァーは、魔術師の島グラブダブドリブに渡った。ここでは古今東西のあらゆる死者を自由に召喚できた。ラグナグ島では不死人間と対話し、最後にラグナグ王の弟君が統治する日本に【1709年に】渡航した。外国人に十字架踏みの儀式を強要する不思議な国だった。

ガリヴァーは身をオランダ人と偽って長崎から出港

1710

無事帰国

Part IV: A Voyage to Houyhnhnms September 7, 1710 − July 2, 1715

フウイヌム国Houyhnhnms Yahoos「Yet Another Hierarchical Officious Oracle」

最後の航海はもっとも苦渋と悲惨に満ちたものとなった。ガリヴァーは妊娠中の妻を残して、今度は船長として出帆した。途中で船内に反乱が生じ、長い監禁の後で、

1711

彼はインド洋沖の小島に置き去りにされた。完璧な理性を備える馬フウイヌムの支配する国だった。

馬たちは、人間を特徴づけているあらゆる悪、病気、欠点から解放されており、友情と静寂に満ちた無時間的ユートピアの生活を享受していた。死の恐怖すらそこには不在だった。一方この島には、馬と対極的な位置にある醜悪な生物ヤフーが住んでいた。ヤフーは言語も理性ももたず、つねに排泄物にまみれているといった悪の権化にふさわしい存在であった。しかも、多毛であることを除けば、外見は人間と寸分変わるところがないのだ。フウイヌムとヤフーの間で、ガリヴァーの自己同一性は崩壊した。彼は馬たちを崇拝し、ヤフーを罵倒した。

やがてこのどちらとも分類できぬ生物は、馬たちの世界認識の秩序を乱す畸型として、島から追放された。

1715

人間界に戻った直後のガリヴァーは、そのヤフー憎悪が人類一般への憎悪へと転位しており、手のつけられない人間嫌いと化していた。彼の帰宅を喜ぶ妻に抱きつかれて、その悪臭に耐えきれず卒倒し、妻を遠去けてもっぱら馬小屋に住まうことを選んだ。

やがて彼は片田舎に隠遁し、人類の一大教化運動に乗り出そうと、これまでの航海で見聞した全てを含む『奇怪な体験記』の執筆に専念する

1661 レミュエル・ガリヴァーは、英国はノッティンガムシアの小地主の三男に生まれ、医学を修行

小人国リリパットに漂着したガリヴァ

かれこれ九時間ばかりも眠ったろう、目を覚ましてみるとちょうど夜明けだったから。起きようと思ったが、身体が動かない。なるほど見ると、我輩仰向[あおむ]けに寝ていたのだが、手も足も左右に大地にしっかり縛りつけられ、長く房々としていた髪の毛も同様である。やがて我輩の左足を、なにか生き物がゴソゴソ動いているような気がする、しかもそいつはそろそろ胸の上を通って、とうとう顎[あご]のあたりまでやって来た。できるだけ下目を使ってみてはじめて分ったことは、それが人間、しかも身の丈六インチ【約15cm】とはない、それで手には弓矢、背中には箙[えびら]を負った人間だということだった。そのうちに我輩はさらに少なくとも四十人余り(まったく我輩の推算なのだが)の同類が、その後からゾロゾロついてきていることが分かった。いや、我輩、驚いたの驚かないの、いきなりワッと大声を立てたものだから、奴[やっこ]さんたち、たちまちたまげて逃げてしまった。

住民の平均身長はまず六インチ【約15cm】以下、したがってその他の動物もすべてこの比例でできている。たとえば最も大きい牛馬でせいぜい高さ四、五インチの間【約10-13cm】、羊は一インチ半【約3.8cm】内外、鵞鳥[がちょう]などはほとんど雀[すずめ]くらい、だんだん、そういったあんばいに小さくなって、いちばん小さいものなどは我輩の視力ではほとんど見えない。

食事の調理には三百人の料理人が、近所にめいめい小さな家を建ててもらって、家族もろともに住まっている。そして一人が二皿ずつ調理して出すことになっている。我輩は二十人の給仕人をつまみ上げて、食卓の上にのせてやる、すると下にはさらに百人の給仕人が控えていて、あるものは肉の皿を、あるものはまた葡萄酒[ぶどうしゅ]その他の樽詰[たるづめ]を、肩にかついで待っている。我輩が欲しいというと、上にいる給仕人が、ちょうどあのヨーロッパで井戸からバケツでも吊り上げるように、巧みに綱で吊り上げるのである。肉一皿がちょうど一口になり、酒一樽が好[よ]い加減の一飲みになる。羊肉はわれわれ本国のものに劣るが、牛肉はなかなかすばらしい。三口ぐらいになる大きな腰肉[サーロイン]にありつくこともあるが、そんなのはまずめったにない。召使たちは我輩が骨ものとも、ちょうど、われわれがあの雲雀[ひばり]の脚でも食べるように、ポリポリ食ってしまうのを見て大いに驚いていた。鵞鳥[がちょう]や七面鳥はたいてい一口だ、そしてこいつはたしかにわれわれの国のよりはるかに美味だった。小鳥類に至っては、一度に二十羽や三十羽はナイフの先で掬[すく]い上げることができる。

我輩は【宮殿の】いちばんの内苑まで達すると、横向きに寝転んで、二、三階の窓に顔を当ててみた。窓はわざと開けてあったが、その室々の立派なこと、とうてい想像も及ばないものだった。皇妃も皇子たちも侍従らに侍[かしず]かれて、それぞれのお部屋にいられる。皇妃はたいへん御満足気に我輩に笑顔を向けられ、わざわざ窓から御手をお出しになって、我輩に接吻[せっぷん]することをさえお許しになった。

小人国リリパットと大人国ブロブディンナグを根拠づけているのは、相反する単純な原理である。事物の尺度を十二分の一に縮小、あるいは逆に十二倍に拡大すること。矮人国【リリパット】におけるガリヴァーの大食騒動、敵国軍艦の拉致、宮殿放尿事件、巨人国【ブロブディンナグ】における宮廷婦人の皮膚のグロテスク、ガリヴァーと小動物との戦闘、巨人たちの発する音声の大きさ、死刑執行の壮絶さといった個々の挿話は、すべてこうした数量的比例関係を原理として演繹されたものである。

ミニチュア←→巨大なもの

精密な作り←→大ざっぱな作り

美しい←→グロテスク

憧れ←→脅威

われわれが眺める←→われわれを取り巻く

秩序←→混沌

人工←→自然

上品←→下品

文明←→野蛮

精神←→肉体

崇高な理想←→下世話な現実

頭でっかち←→豊饒な生命力

朝廷も我輩にはだいぶ困っていたらしい。自由にするのも心配だった、なにしろ我輩の食事がだいいち大変なものだから、こいつは飢饉[ききん]にならないともかぎらない。時には、いっそ餓死させてしまうか、それとも毒矢でもって顔面、両手をやってしまうか、これなら簡単にかたづけられる、というような決定を見たこともあった。だがこれも考えてみると、この山のような死体から発する悪臭では、首都に悪疫[あくえき]が発するおそれがある、そうなれば当然国中に蔓延[まんえん]するものと見なければならない。

リリパットでは、ガリヴァーは肉体となる。物を食べ、飲み、排便し、眠り、筋肉を動かすことが、このミニチュア世界での彼の社会的存在のすべてなのだ。リリパット人たちにとってはガリヴァーの死すら、文化的あるいは社会的な意味を持った事件というより、腐乱していく死骸をどう処理するかという生物的な意味しかない事件である。

ある晩、宮殿が火事になり、ガリヴァが消火活動にあたる。

その晩我輩はグリミグリムという非常にうまい酒をたらふく飲んでいた。ところがこいつが馬鹿[ばか]に利尿になるのである。それにこれも天与の幸だったのだが、そいつをまだ一度も排泄[はいせつ]していなかった。おまけに火の側[そば]へ来たのと、消火活動で、体内にカッと熱が出たからたまらない、酒はドンドン尿に利[き]きはじめた。我輩はしたたか放出しながら、しかも要所要所に適用したものだから、三分間もすると火事はすっかり消えてしまい、幾代もかかって建造した壮麗な建物も、残部はことごとく類焼を免れた。

当時これ【オシッコやウンコの話を平気で絵や物語に持ち込むこと】は普通にあったテクニックです。この部分に極端な反応をして、これが極端に猥雑であるという印象を持ってしまうとすると、少しズレが生じてしまうのです。きわめて清潔な社会に住んでいるわれわれがこういうものを見て汚いと思うのは、これは正直な感想です。しかし、スウィフトがそう思っていたかどうか、当時の読者はそう思っていたかどうかとなると、話は別なのです。二七〇年前です。今日のようなトイレはありません。下水道はないのです。それではどうするか。部屋のなかにポット【chamber pot, しびん】がありまして、そこにやって、捨てるのです。夜、窓を開けてワーッと。街灯はほとんどありませんわね、歩いていたら頭上にワーッと降ってくる危険性がある。もちろんただ撒くのではありません。「ウォッチ・ザ・ウォーター(水に注意)」という言葉をちゃんとかけて、それでバーッといくわけです、バーッと。そういう時期なのです。

隣国ブレフスキュの海岸に行き、艦隊を退治するガリヴァ

北東海岸へ引き返すと、減潮時の一時間ばかり前を見計らって、上着と靴と靴下とを脱いで、革チョッキのままジャブジャブ海のなかに入って行った。三十分とかからないうちに敵の艦隊に到着した。さあ、敵の驚くまいことか、我輩の姿を見ると我さきにと海にとび込んで、海岸へと泳ぎついた。それは三万人は降[くだ]らなかったろう。そこで我輩は例の綱を取出すと、一艘[そう]一艘舳[へさき]の穴に鉤をかけ、綱の端を全部ひとつに結び合わせた。こうしているうちにも敵は何千本という矢を我輩に対して射かけるので、両手、顔に刺さるものも少なくない。たまらなく痛いのはとにかくとしても、仕事の邪魔になることおびただしかった。いちばん心配したのは眼だったが、もしここで妙案を考えつかなかったら、潰[つぶ]れていたことは間違いない。というのは例の秘密のポケットに、いろいろなちょっとした日用品と一緒に眼鏡を入れていた我輩はこいつを取り出して、しっかり鼻にかけた。もうこれで大丈夫、敵の矢などなんの糸瓜[へちま]とばかりに、平然として仕事を続けた。

リリパットで彼がもっとも警戒していることは、失明の危険である。ブレフスキュの艦隊と一戦を交えるときにも、敵の放つ数千本の矢は「仕事の邪魔になる」程度のものではなるが、「もっとも心配したのは眼であった」と記されている。ガリヴァーは眼鏡をしっかりと鼻にかけて、この困難を克服する。

ガリヴァーは、宮殿にオシッコをかけた罰として、両目をつぶす刑を宣告される。

ガリヴァーがリリパットを脱出し、第一の航海を終えるにいたった動機とは、ひとえにこうした残酷な処刑を宣告されたためである。両眼を失った観察者とは、文字通り死者に等しい。そして失明への畏れは、ガリヴァーの行動が視覚によって徹頭徹尾方向づけられていたことを、逆に物語っている。

ガリヴァーはまず、ヨーロッパが周縁の未知の国々へ向ける視線の人称化された姿として、登場している。すなわち、彼は何よりも「見る」主体である。

ある日皇帝は我輩に、ひとつこの国の見世物を見せて喜ばせてやろうと思い立たれた。

この曲芸【綱渡り】をやるのは、宮廷の高位顕官を望む志願者ということに限られていた。彼らは子供の時からこの芸を仕込まれるのだが、なにもかならずしも名門の子弟で、紳士教育を受けたものと限ったわけではない。かりにある高官の椅子[いす]が死亡とか涜職(これもよくあることなのだが)とかで空いたとする、すると五、六人の候補者が、ひとつ綱渡りをやって、陛下ならびに宮中の御機嫌を取結びたいということを皇帝に願い出る、そこで綱の上でいちばん高く飛上って、それで落っこちないものがその空椅子を得る、とまあそういったわけである。いや、大臣連中でさえが、この軽業をお目にかけて、まだ昔の腕前が落ちていないどうか、御覧に入れろといった勅命を受けることが珍しくない。大蔵大臣のフリムナップなどは、一時は国中のだれよりも高い綱の上で、みごとに足を蹴[け]って高く跳躍することができたそうだ。

一番の上の層にユーモアがあることは間違いない、二番目の層がルール重視の社会の層。三番目の層は政治への諷刺と、こういう層を持っているのです。このいちばん上を見ていますと、ばかばかしくて、笑えるのです。ところが、五、六人の候補者のなかから選抜するというシステムが提示され、その意味ではきちんとしたルールがある社会の存在が示唆されているのです。三番目の層で、フリムナップという人物がウォルポール【当時の首相】への諷刺だということは、まず100パーセント間違いありません。スウィフトの本来の狙いはここでしょう。ロバート・ウォルポールがこれを読んだと想定しますと、絶対に怒りますよ、自分のことだとわかりますから。その意味では非常に危険な政治文書の性格を持っている。

沖合に漂着したボートを見つけたガリヴァは、それに乗って脱出し、日本帰りのイギリス船に救われる。

思いがけなくもう一度故国が見られるのだ、もう一度あの残してきた子供らの顔が見られるのだと思うと、その嬉[うれ]しかったことは、ちょっとやそっとで言えるものではない。船長はたいへんよくしてくれて、いったいどこから来て、どこへ行くつもりだったのか、聞かせてほしいというので、我輩はごく手短かに話してやった。だが向うでは、てっきり頭がどうかしている、いろんな危険にあって気が変になっていると思ったらしい、そこで我輩はポケットから例の黒牛や羊を出して見せてやった。これにはさすがに驚いたようだったが、我輩の言葉が嘘[うそ]でないことだけははっきり納得したらしい。

妻子と暮したのはわずかに二ヵ月にすぎなかった。異国を見たいという、あの飽くことを知らない好奇心が、どうしても我輩をじっとさせておかないのである。我輩は家内、子供と、双方泣きの涙で別れをつげ、リヴァプールの男でジョン・ニコラスという男が船長をしている、スラット【インドの港町】行き三百トンの商船「冒険」号に乗組んだ。第一篇における悲劇は、ガリヴァの視覚が奪われるのではないかという脅威だ。第二篇【ブロブディンナグ(大人国)渡航記】における悲劇は、喰らい尽くされるのではないかという脅威、物体や小動物扱いされることで、身体をまるごと破壊されてしまうのではないかという脅威だ。

人間という奴は図体[ずうたい]に比例していよいよ野蛮残忍なものと決っているようだから、だれかこの巨大な野蛮人のひとりにでも捕まろうものなら、一口に喰[く]われてしまうことは火を見るよりも明らかだ。【畑の中にいたガリヴァは、巨大な農夫につまみ上げられる。】こうして地上六十フィート【約18m】ばかりに吊[つ]り下げられている間は、決して下手にもがくまいと決心した。ただ困ったのは、我輩が指の間からずり落ちては困るとでも思ったのか、我輩の両脇腹[わきばら]を猛烈にしめつけることだった。我輩はただ天を仰ぎ、手を合せ、その時の我輩にふさわしいような、情けない哀れっぽい調子でなにか言ってみた。というのは、実は今にも地面にたたきつけられはしないか、実際嫌[きら]いな小動物を殺してしまおうと思う時、われわれがよくすることなのだから、そればかりが心配だった。巨人国でガリヴァーが人間の尊厳ある地位からみごとに転落してしまうのは、なによりも彼が大地により近いところ、より低い空間に位置しているために他ならない。事物を拡大することは、その表面を顕わにすると同時に、対象を高い位置に置くことで、逆に観察者の位置をより大地に近づけることである。それゆえ、ガリヴァーは上方の宮廷の神聖な映像を、ロウ・アングルからグロテスクに眺めることができる。

万物の尺度を12倍に拡大する(したがって面積は144倍、体積は1728倍)という巨人国の原理は、日常生活でわれわれが女性の乳房に与えてきた意味の含み[コノテーション]――たとえば慈愛、美といった観念をみごとに解体してしまう。ここにはエロチシズムすらすでに存在していない。

ガリヴァは農場主の家で、乳母が赤ん坊に乳を飲ませるところを見てしまう。

正直にいうと、あの巨大異様な乳房、我輩あれほど不快きわまるものをまだ知らない。大きさといい、形といい、色合といい、実は好奇な読者諸君に、輪郭[りんかく]なりと伝えたいが、あいにくなにに譬[たと]えてよいか、それさえわからない。なにしろ六フィート【約183cm】ばかりも聳[そび]え立ち、周囲はこれも16フィート【約4m88cm】はあったろう。乳首はざっと我輩の頭の半分くらい、しかも乳房全体にかけて、あざやら、そばかすやら、吹出物で、それはひどい斑点[はんてん]だらけだ、いやもうこれほど胸の悪くなる代物[しろもの]はない。。そこで我輩思ったのは、英国の婦人の美しい肌[はだ]である。なるほど、美しくは見える。だがそれは身体の大きさがわれわれと同じだからのことで、たまたま虫眼鏡ででも見なければ、欠点が目につかないというだけだ。一度虫眼鏡ででものぞいてみたまえ羽二重の雪の肌も、とんだ汚い凸凹[でこぼこ]だらけの鳥肌だ。

ミニチュア人間ガリヴァは、まるでドールハウスの人形扱い。

王妃は我輩がすっかりお気に入りで、我輩がいなければ食事も召し上らないという。我輩は王妃の食卓の上で、ちょうどその左肱[ひじ]のあたりに、さらにもう一つテーブルと椅子とを置いてもらった。銀の皿一揃[そろい]、その他必要品いっさいがとくに我輩用としてできていたが、これも大きさは王妃御自身のものに比べると、よくあのロンドンの玩具[おもちゃ]屋でみる、人形のお家[うち]の食器類といった形だった。それらはちゃんと銀の箱に入れて、わが乳母君がポケットにしまっていてくれ、食事の時になって、欲しいというと、かならず自分で綺麗[きれい]に拭[ふ]いて、それから渡してくれる。王妃陛下が肉を切って我輩の皿に入れて下さると、我輩は自分でさらにそれを小さく切って食べる。このままごとのような食べ方が、よほど王妃陛下には面白かったらしい。というのは、なにしろ王妃(事実小食であられたのだが)は英国の農夫ならまずどうしても十二人の一食分を、一口でペロリとおあがりになる。実際これには我輩もしばらくはたまらなく興ざめな思いをした。とにかく雲雀[ひばり]の片羽を骨ごとボリボリ噛[か]み砕いてしまわれるのだが、その大きさが生長しきった七面鳥の羽のまだ九倍はある。

初めて未知の国に漂着したとき、『旅行記』の主人公が取る二つの基本的行動とは、観察と対話である。ガリヴァーはただちに土地の住民の言語を習得し、王と貴族に謁見して、その国に関する認識を得る。と同時に、彼らに乞われて、おのれが後にしてきたヨーロッパ社会(とりわけイギリス)の概略を述べ、絶えることなきカルチャー・ショックに見舞われながらも、対話を通して両者の優劣を思索する。この果敢な船医には、どこかしら三世紀のちの文化人類学者を予感させるところがある。

ガリヴァは大人国の王と、イギリスの国情についての対話をする。

ガリヴァーはどのように「わが愛する祖国」のありさまを語りおおせたのであろうか。彼はまず二つの島とアメリカの植民地からなるイギリスの地形を簡潔に述べる。次に、議会と裁判所の構成、政党の概略に至り、最後に過去一世紀にわたるイギリス史を付け加える。その口調は徹底した美辞麗句の連続であり、公式的な同語反復に終始している。

英国議会の一半を構成しているのは上院と呼ばれる貴族の団体で、これは最も高貴な血統と最も古い世襲財産を享[う]けた人々の集まりである。この人々の教育については、文武両方面にわたって特別な注意が払われるのが常で、それというのが彼らは生まれながらにして王および王国に対する助言者でなければならずあるいはまたその勇気と忠誠とをもって、常に真先に国家の防衛者をもって任じなければならないからである。議会の他の一半を構成しているのは下院と呼ばれる集団である。これはその優れた才能と愛国的精神とによって、人民自身の手で自由に選出された典型的紳士の集まりで、いわば全国民の知恵を代表するものである。【我輩は陛下に】わが国の名誉になりそうなことは細大洩[も]らさず言上し、そして最後には過去約一世紀にわたるわが英国の歴史をごく簡単にお話し申し上げた。

こうして明確に顕彰されたイギリスとは、まさに文字通りのユートピア国家ではないだろうか。プラトンの『共和国』からモアの『ユートピア』にいたる西洋の理想郷憧憬の常道が、ここではもののみごとに紋切型の烙印を押されて登場している。ややもすればユートピア文学の範疇に組み入れられる傾向のある『旅行記』が、四度にわたる航海においてただの一度もガリヴァーに具体化されたユートピアを叙述せず、逆に彼があとにしてきた祖国を彼の口を借りてユートピアとして描いているとは、なんという作者の悪意の現われであろう。「世界を見たいという渇望」だけに促された理想主義者の青年が十数年にわたる諸国放浪ののちに幻滅と精神錯乱の果てに帰還するという、『旅行記』全体の枠組みを思い出していただきたい。

ガリヴァーの〈愛国的〉な口吻を、のちに彼が馬の国【第四篇】で披露することになる、イギリス政界の腐敗堕落の仮借ない暴露と比較してみるならば、いっそう彼を語らしめている作者の悪意が理解できることだろう。両者はあたかも鏡に映る像のように、正反対の対照をなしている。第四の航海では、イギリスが過去百年にわたって行なった侵略戦争や革命運動の列挙に始まって、「揺籃のなかにいる時分から虚偽を弁護するように育てられた」弁護士、「生涯を通じてつねに真理と公正にたいして特別な偏見をもつように教えこまれた」裁判官、放蕩と怠惰の日々に明け暮れる貴族のさまが克明に紹介されていくのである。)

ガリヴァの話を聞いたブロブディンナグ国王の反応。すでに第四編の辛辣なイギリス批判の予兆がある。

我輩が申し上げた前世紀【17世紀】におけるわが国の歴史に対しては、陛下はまったく驚倒せられたようだった、そしてこれではまるで陰謀、叛逆[はんぎゃく]、殺戮[さつりく]、虐殺[ぎゃくさつ]、革命、追放の塊みたいなもので、およそ貪欲、党派心、偽善、不信、残忍、怒り、狂気、憎悪[ぞうお]、嫉妬[しっと]、肉欲、害意、野心の生み出す最悪の結果の集積ではないか、とおっしゃる。【国王陛下は、】君の話と、それから自分がいろいろと質[ただ]して引き出して君の答弁とから判断したところでは、君の同胞の大多数というものは、自然の摂理でこの地球上をのたくり廻[まわ]っている最も恐るべき、また最も忌[いま]わしい害虫の一種であると結論せざるをえないようだ、と言われたのだ。

【空飛ぶ島】ラピュタではあらゆる現実の事物が抽象的論理によって裁断され、本来備えているべき物質性を抑圧されている。住人の服装は、太陽、月、星といった天文学的符牒、あるいはフィードル【バイオリン】、フルート、ハープといった楽器の形態に応じて規格化されている。

食事が運ばれてきた。第一のコースには、正三角形になった羊の肩肉、同じく偏菱形[へんびしがた]に切った牛肉、それに擺線形[サイクロイド]に切ったプディングとが出た。第二のコースは提琴[フィドル]の形に括【くく】りあわせた二羽の家鴨、それぞれ横笛[フルート]およびオーボエに似たソーセージとプディング、竪琴[ハープ]の形になった犢[こうし]の胸肉、そして召使どもは、われわれのパンまで円錐[えんすい]形、円筒形、平行四辺形その他さまざまの数学的形態に切ってくれるのだ。

ごちゃごちゃした下世話な現実世界を、頭で考えた理想的・抽象的・人工的な観念の「型にはめる」。

【羊の肉を正三角形に切り取るとは】どのようなことであるか。それは本来は無定形であり、それゆえに大地の豊饒に強く結びついていた食物を、ある幾何学的フォルムのもとに囲い込むことであり、物質をイデア化【理想化・抽象化】することである。こうしてラピュタの物体はすべて物体であることを忘れた抽象的な存在へと上昇する。いや、そもそもラピュタという大地から分離した飛島の存在じたいが、地上的な現実を嫌悪し、天空と幾何学的イデアに憧れる哲学者たちが住まうにふさわしい、抽象空間であるといえるだろう。

ラピュタの男たちは、いつも抽象的な思索にふけって現実に対応できない究極の「頭でっかち」である。

ところどころに召使らしい服装をした男がだいぶいた、それらはみんな手に、膀胱[ぼうこう]をふくらませたのを短い棒の先につけて持っている。彼らはこの膀胱でもって、しきりに傍[そば]に立っている男の口や耳をたたくのだ。思うに、この国の人間というのは、始終なにか深い思索に熱中していて、なにか外からそれぞれの器官に刺激を与えてでもやらなければ、物も言えなければ、他人の話に耳を傾けることもできないらしい。

ラピュタにおいてとりわけ興味深いのは女性たちである。終日思索に耽り不安に脅える男たちとは逆に、「島の女たちは生命力にあふれている。したがって夫たちを軽蔑している。」彼女たちは知的には卓越していても性的能力の劣るラピュタ男よりも、下島から来訪する下賤な男たちを好み、せっせと姦通に勤しむことになる。

次に訪れたいくつかの島の一つ、ラグナグ島で、ガリヴァーは不死人間ストラルドブラグの存在を知る。

以下は我輩の答えだが、もしさいわいにストラルドブラグに生れたとしよう、さすればまずあらゆる手段方法をつくして金儲[もう]けをしようと思う。そのうえ節約に努め、管理をよくしていけば、二百年もたてば王国第一の金持になることはまず確かだ。次にはごく子供の時から学問研究に身を委[ゆだ]ねる、さすればこれもやがては国中第一の学者になれる日が来るはずだ。さらに最後には、多少でも重要な社会的事件が起れば、細大洩[も]らさず詳細にこれを記録しておき、また歴代の諸王、大臣たちの性格を公平に書きとめて、それぞれ要所に我輩自身の評語を記入しておくのだ。それから風習、言語、流行、服装、食物、娯楽等の変遷[へんせん]もいちいち精確に書きとめておく。こうしておけば我輩は、やがて知識知恵の生ける宝庫ともなり、国民の神託となることほとんど疑いないと思う。我輩の話がすんで、例によってその要点が一同に通訳されると、彼ら【ラグナグ人】はにわかに自国語でしきりにガヤガヤ話しはじめた。なかには失礼にもなにか笑いだしたものさえある。

ラグナグ人が語る、不死人間ストラルドブラグの実態

通常彼らは三十歳ごろまでは挙動すべて常人と同じことだが、それからは漸次意気銷沈[しょうちん]しはじめてやがて八十歳に達する【そうなると】彼らはもう他の一般老人のあらゆる痴愚と弱点とを網羅[もうら]しているばかりでなく、おまけに決して死なないという恐るべき見込みから来る、まだまだたくさんの弱点を併せ持つことになる。すなわち頑固[がんこ]で、依怙地[いこじ]で、貪欲[どんよく]で、気難し屋で、自惚[うぬぼ]れで、お喋舌[しゃべり]になるばかりでなく、友人と親しむこともできなくなれば、自然の愛情というようなものにも不感症となり、それはせいぜい孫以下に及ぶことはない。彼らは青年ないし中年時代に見物したことの外は、なにひとつ記憶はない、しかもそれもひどく不完全なものにすぎないのだ。

九十になると歯と頭髪が脱落する。この齢になると、もう味の感覚などもなくなってしまい、ただなんでも手当たりしだいに、味も食欲もなく飲み食いするにすぎない。しかも彼らの罹[かか]る病気の方は依然として殖えることもなければ減ることもない。話ひとつしても、日常普通の物の名は忘れる、人の名前は忘れる、どんなに親しい友達や親戚[しんせき]であってもそうなのだ。本を読んでも同じ理由でいっこうに面白くない、なにしろかんじんの記憶力がわずか一文章の最初から終りまでさえもたないのだから。

これ【不死人間ストラルドブラグの末路】がスウィフトにおける肉体の、究極の到達点である。ここには何が残っているだろうか。いかなる価値も意義もなく、また発話も運動もなく、終末に至るまでモノとして存在することを余儀なくされた、不毛で無感覚な肉塊があるばかりなのだ。不死人の実体を眼のあたりにして、つい今しがたまでガリヴァーが意気揚々と口にした「よりよき人生」の青写真は、徹底的にしっぺ返しを喰わされる派目になる。ストラルドブルグの悲惨は現実の作者であるスウィフトの晩年に訪れ、彼を十余年にわたる錯乱と痴呆状態へと追いやった。伝記は、死に近きこの老人が鏡を前にして、「わしは馬鹿だ」「わしはわしだ」(I am what I am)と呟いていたことを残酷にも記録している。後者はいみじくも、旧約聖書における神の定義のひとつであった。『旅行記』は、最終的には、本来ならば安楽椅子に坐って読書に興じているはずの読む者までをも招き寄せ、みずからの悪無限に巻き込んでしまう残酷な牽引力を備えている。これはもはや諷刺の書物でもなければ、説教の書物でもない。読者の意気を阻喪させ、疫病が腐乱死体から発生するように、名状しがたい恐怖の蔓延を目的として執筆された物語といえる。ペストとしての書物!

ガリヴァは理性を持つ馬フウイヌムが治める国で、見るもおぞましい動物に出会う。

我輩は畑の中になにか動物が五、六匹と、またこれも同じ種類の動物が一、二匹、樹[き]の上に登っているのを見た。その形というのがまたひどく奇妙な醜いもので、さすがに我輩もちょっとギョッとなって、しばらく茂みの蔭[かげ]に臥[ふ]せり、あらためて見直してみた。頭と胸はいちめんに濃い毛――縮れたのも、真直[まっすぐ]なのもあるが――が密生している。山羊[やぎ]のような髯[ひげ]をはやしているうえに、背中から脚および足首の全部へかけては、長い毛並みが深々と生えているが、その他の部分は全部無毛で、黄褐色[おうかっしょく]の皮膚が、裸で見えている。尻尾[しっぽ]もなければ、臀部[でんぶ]にもまったく毛はない、あるのはただ肛門[こうもん]の周囲だけだったが、おそらくはそれは地面に坐[すわ]ったり(これが彼らのいちばん普通の姿勢だが)臥せったり、あるいはしばしば後足で立ち上ったりする時に、彼らの臀部を守るように、自然がそこに生やしたのだろう。雌は雄ほど大きくなかった。顔には長い真直な毛が生えているが、その他の部分は、肛門と恥部とを除いては、ただ一種の柔毛[にこげ]のようなものに蔽[おお]われているだけだ。乳房はちょうど前足の間からブラリと下っていて、歩く時などはしばしば地面まで届くことさえあった。雌雄ともにその毛色は褐色、赤、黒、黄とさまざまだった。我輩ずいぶん旅行もしたが、実際これほど不快な、またこれほど見るからに激しい反感を感じた動物というものはなかった。

ガリヴァはこの動物に襲われる。

我輩は、一散にとある立樹の傍へ駆けよると、樹幹を後盾[うしろだて]に、短剣を振り廻[まわ]しながら、辛[かろ]うじて彼らを禦[ふせ]いでいた。だがついに奴[やつ]らのうちの数匹は、背後の枝をつかむと、ヒラリと樹上に躍り上がって、我輩の頭上から彼らの排泄物[はいせつぶつ]をジャージャーやりはじめた。しかしこれは我輩、樹幹にピッタリ身を寄せて、なんとかうまく逃れてはいたものの、なにしろあたり一面に落下する汚物のたまらないこと、ほとんど息も塞[つま]りそうだった。(同書、p.290)

主人の馬は、召使のひとりである栗毛の仔馬にいいつけて、彼ら【その醜い動物】の中でも最も巨大な奴を、縛[いまし]めを解いて庭のなかへ連れ出させた。我輩は、この獣とピッタリならんで立たされ、主従ふたりは実に仔細[しさい]にわれわれの顔を見比べていたが、その時また何度も例のヤフーという言葉が繰り返されたのである。だが、この見るも不快な動物に、これはまた完全な人間の形態を見出[みいだ]した時の我輩の恐怖と驚きとは、実に名状すべからざるものだった。顔は平たくて、大きく、鼻は落ち込んだようで、唇[くちびる]は厚く、口は広く割れている。だがこうした差異くらいはすべての野蛮人に共通なもので、つまり幼児に地面を這[は]い廻[まわ]らせたり、背中に負って、母親の肩に顔を擦りつけさせたりするところから、顔の造作が歪[ゆが]んでしまうのである。ヤフーの前足と我輩の前足と、違うところといっては爪の長さと、掌[てのひら]の粗さと、その渋紙色と、それに手の甲の毛と、ただそれだけだった。足もまた、似た点も同じなら、違った点も同じだ、ただこの方は我輩の靴と靴下とで、馬にはわからないが、我輩にはよくわかっていた。要するに、前にも言った毛深さと皮膚の色とさえ除けば、あとは身体[からだ]中すっかり同じなのだ。

上の引用におけるヤフーの描写について。われわれはこの一節に、十八世紀イギリスの知識人の典型として設定されたガリヴァーの、人種差別思想と植民地主義的傲慢を容易に読み取ることができる。ヨーロッパ人の白い皮膚こそが唯一の人間の範であり、それ以外の形状は未開=野蛮なものに他ならないという観念のことである。近代人のイデオロギーたる進歩信仰にいち早く異議を唱え、古代人を擁護したダブリンの司教【スウィフト】には、加速度的に進行してゆく大英帝国思想と、その根底にある〈美〉と〈理性〉の主人としての人間という信仰をどこまでも虚構の産物として見る、距離の意識が保たれていた。

ガリヴァの主人となった馬が、ヤフーの卑しい性質を語る。

ヤフーどもがお互いに憎悪[ぞうお]し合うことは、とうてい他の動物に見られない激しいものだとは、周知のとおりだが、従来その理由は、他人の欠点[あら]は見えても、自分のだけは見えないという、自分の形の醜さに原因するものだ、と普通言われている。もしここにヤフーが五匹いるとする、そこへもって結構五十人分はある肉片を抛[ほう]り込んでみるがよい。彼らはおとなしく食べるどころか、全部をみんなが独り占めにしようとして、たちまちつかみ合いの大喧嘩[おおげんか]がおっぱじまる。

フウイヌムの崇拝者となったガリヴァが、ヤフーの国々であるヨーロッパの現状を主人に語る。

ときには二人の君主が、正当な権利もなにもない第三国の領土を奪い合って、相争う場合もあれば、また、ときにはある君主が、もしやいま一人の君主から戦争を仕掛けられはしまいかという取越苦労をして、かえってこちらから戦争をおっぱじめるような場合もある。また人民が飢饉[ききん]で疲弊したり、疫病[えきびょう]で衰滅したり、党派的対立のために紛乱に陥ったような場合は、その国に侵攻して行っても、これはきわめて正当な戦争理由だと考えられている。またある君主が、貧窮無知な国民に対して兵を進めるような場合には、たとえ彼らの半ばを殺し、残余をことこどく奴隷としても、ただそれが彼らを文明に導き、野蛮な生活状態から救ってやるためならば、それもかまわないのである。

ガリヴァは主人となった馬に、ヤフー国イギリスの裁判について語る。

われわれの国にはある一団の人間がいて、彼らはもう子供の時から、ちゃんとそれぞれ報酬に応じて、白を黒、黒を白と言いくるめる術[すべ](しかもそのために、ちゃんと特別な用語までできている)をしこまれて成長する。他の人間は、いってみればすべてこの一団の奴隷[どれい]みたいなものである。たとえば我輩の隣人が我輩の牛に目をつけたとしよう、すると彼は、この弁護士という奴[やつ]を傭って、当然彼にこの牛を取る権利があるといったようなことを証明させるのだ。我輩の方でもしかたがない、自分の権利を護[まも]るために、これもひとり弁護士を傭わなければならない、つまり本人が弁護するということは、厳に法で禁じてあるからだ。ところが、この場合、正当な所有主である我輩の方にかえって大きな不利な点が二つある。一つは、そもそも弁護士などという奴は、ほとんど揺籃[ゆりかご]の中から虚偽を弁護するようにしこまれているのだから、一度正義を弁護するということになれば、なんのことはない、河童[かっぱ]を陸[おか]へ上げたも同然である、てんで勝手違いで、たとえ悪意ではないにしても、その拙劣加減にいたってはほとんど問題にもなにもならないのだ。いま一つの不利益というのは、我輩側の弁護士は、よほど用心してかからなければならない、もしそうでなければ、彼は法律の仕事を減少させる不届者として、裁判官からは譴責[けんせき]を食おうし、同業者からは嫌われるという、たいへんなことになる惧れがある。

スウィフトの不愉快の点は、露骨に人間の弱点を曝[あば]く所にある。容赦なく人間に恥をかかせる所にある。人間の醜と陋[ろう]【見識が狭いこと】と劣と愚を陳列する所にある。臭いものをむやみに鼻の先へ突きつける所にある。空に輝いている太陽を永劫[えいごう]に奪ってしまう所にある。人間を動物の如く取り扱う所にある。動物より下等なる馬の国の動物として取り扱う所にある。人類はスウィフトのために自尊心を傷けらるる故に不愉快である。道義を取り上げらるるが故に不愉快である。偉大と壮烈とを減ぜらるるが故に不愉快である。美くしき人、美くしき花、美くしき空と水と衣装と簪[かんざし]とを泥だらけにされるが故に不愉快である。一言にしていえば、スウィフトは善悪、美醜、壮劣の部門において、寸毫の満足をも吾人に与えないのである。吾人の希望を永久に鎖[とざ]したのである。人生の三分二を焼き払ったと同じ事である。

しかしてこれが人間の本体だという。読む者は第一に眼を擦[こす]る。新らしい刺激を愉快に思うからである。第二になるほどと思う。争われぬ事実だからである。内外呼応の愉快である。第三におやと思う。隠れたる事実を掘り出した愉快である。第四にははっと思う。飛んだ所に人間の正体が見付かった愉快である。――これらは悉く愉快である。但し真実を探ぐり、事相を明[あきら]める点から見ての愉快である。従って『ガリヴァー旅行記』は愉快である。そうしてまた不愉快である。愉快でもあり不愉快でもあって、決して矛盾にはならないのである。

我輩はこの国へ来て、まだ一年とは経[た]っていなかった。だがすでに我輩はこの国の住民をすっかり敬愛するようになり、もう二度と人間世界へは帰るまい、余生はこの実に感心なフウイヌムらの間で過し、ここには悪徳の手本もなければ、誘惑もないのだから、もっぱら徳を修め、善行を積んで、一生を終りたいと堅く決心したのであった。

そもそもこのフウイヌム族というのは、先天的に道徳的な性向を賦与[ふよ]せられているのであって、だからいやしくも理性的生物に、どうして悪なるものが存在しうるか、彼らには全然理解もできないのである。彼らの大原則は、理性を磨[みが]け、そして一にも二にも理性によって行動せよ、というのである。

友情と仁慈とはフウイヌムの二大美徳である。しかもそれは決してある特殊な相手に限られるものではなく、全種族に行きわたっている。だからして、どんな遠い国から来た未知の旅人でも、まるで隣人同様の厚遇を受けるし、たとえ何処[どこ]へ行っても、まったく自宅同様の心安さでいられるのだ。

フウイヌムの優生思想

【フウイヌムは】結婚の際には、子供に不快な混血種が生れて来ないように、十分毛並の色を選択することを忘れない。男では力が、女では美しさが、最も尊重されている。だがそれは別に愛のためではなくて、種の退化を防ぐためである。その証拠に、女の方が力で勝っているような場合には、配偶者の選択はかえって容貌[ようぼう]に重点が置かれるのだ。若い者同士が夫婦になるのは、ただ両親と友人たちが決めるからそうするので彼らもそれが理性的動物としての一つの義務だと考えている。

フウイヌムのヤフー大虐殺

ヤフーが子を産み出すと、子孫はみるみる蕃殖[はんしょく]して、たちまち全国土に氾濫[はんらん]、蔓延[まんえん]するに至った。そこで、この害を除くために、フウイヌムらは大山狩りを行って、とうとうヤフーらをことごとく包囲してしまった。そして年老ったのはことごとく殺してしまい、若いのだけはフウイヌム一頭について二匹ずつ、小屋を作って飼うことにした

『旅行記』には、一元的なユートピアは登場しない。ブロブディンナグは、国王のおおらかな政治方針のもとに統治されてはいるものの、乞食や皮膚病といった汚穢が充満する国家であり、また「他の多くの民族が悩まされるのと同じ病弊に犯されていた」とされている。加えて学問は恐ろしく未発達である。逆にラピュタは、円形の閉鎖空間という点でもっともユートピア的地形を示しているが、住民たちは抽象的な学問に熱中するあまりに、現実に差し迫る危機を何ひとつ理解できない。バルニバビの土地は荒廃の極みにある。フウイヌムの馬たちは、啓示を欠いた「理性」を盲目的に崇拝し、悪徳から完全に免れてはいるが、同時に感情も懐疑も知らぬ無機的な生活を送り、ナルシス的な世界観のなかに閉鎖されつつ、ヤフーを残酷に排除しようとする。

フウイヌムが嘲笑されるとすれば、それは彼らがけっして「他者」と遭遇しないために他ならない。実際、馬たちは対話とも観察とも無縁の存在である。主人馬はガリヴァーと長い対話を続けるが、厳密に言うならば、これは偽装されたガリヴァーの独白にすぎず、主人馬はどこまで進んでも自分の思い込み[ドクサ]から離れることもなければ、新しい認識にも到達しない。

フウイヌムたちは、自らの「高慢」と「偏見」から決して目覚めることがない。ガリヴァはそうしたフウイヌムたちの「偏見」を共有することで、この上なく「高慢」になっていく。

ガリヴァーは、フウイヌムの「完璧さ」をめぐって懐疑的な批評精神を喪失し、彼らを絶対の理想として崇拝するに至る。『旅行記』の第四編の中心にあたる数章は両者の間に交わされた長い対話に当てられているのだが、そこではかつての巨人王との対話に見られた相互の絶ゆまぬ相対化の運動は完全に停止している。ガリヴァーは、主人馬の言葉を金科玉条のように受けとめるばかりで、おのれの文脈的存在【これまで生きてきた背景】を完全に忘却している。馬への卑屈なまでの一体化を通して、自己同一性を崩壊させてしまったのだ。

よく湖や泉に映る自分の姿を見た時など、思わず自己嫌悪と恐怖の念にかられて顔そむけたほど、まだしも普通のヤフーの姿の方がずっと我慢ができた。我輩は、フウイヌムらと話をして、彼らの姿を見るのを楽しみにしているうちに、とうとう彼らの歩き方、身振りといったものを真似てみるようになり、今ではすっかり習慣にさえなってしまった。だからよく友人たちから、貴様の歩き方はなんだ、まるで馬じゃないか、などとあけすけに言われることがあるが、我輩にはかえってそれが賞められているような気がしてしかたがない。それにこれも正直に言っておくが、よく人と話している場合、我輩は、ふと俄にフウイヌムのような声音や話し方になることがある。おかげでひどく馬鹿にされることもあるが、それがなんと少しも苦にならないのである。

これは改宗のパロディであり、理想と見なされた事物への憧憬に対するグロテスクな嘲笑である。注目すべきことは、フウイヌム崇拝が昂じるにつれて、ヤフー憎悪がさらに強くなり、いつしか人間一般への憎悪へと留度もなく横滑りしてゆくという、恐るべき事実である。

ガリヴァーの精神はフウイヌムに同一化し、人間の日常世界とは完全に分離したままになっている。自己同一性はとうに崩壊し、彼はまさしく狂人としてふたたびヨーロッパの地を踏んだ。ポルトガル人を前にしたガリヴァーは、人間の正常な話し方もできず、ヤフーの毛皮を身にまとうことで、名実ともにヤフーと化してしまった存在である。しかも彼の精神はといえば、フウイヌムを憧憬し、強いヤフー憎悪に貫かれている。いまやガリヴァーにおいて肉体と観念は完全に分離し、絶望的な様相を呈するにいたった。

てっきり我輩を死んだものとばかり思っていた妻子たちは、非常な驚きと喜びとをもって迎えてくれた。だが正直なことを言うと、彼らの姿はいたずらに憎悪と嫌忌と侮蔑の念を起させるばかりだったし、ことに彼らが近親者であることを思うとよけいにそうだった。我輩の記憶と想像とは、あげて常にあの高潔なフウイヌムたちの美徳の上にあったのだ。しかもその我輩自身が、ヤフー族の一匹と交合して、すでに一人ならず子までなしていることを考えると、恥辱とも、当惑とも、恐怖とも、まったく名状し難い気持に襲われるのであった。

家へ入るやいなや、妻は我輩を両腕に抱いて接吻した。だがなにしろこの数年間というもの、この忌[いま]わしい動物に触られたことなどほとんどなかったものだから、たちまち一時間ばかりも気を失ってぶっ倒れてしまった。

第四旅行記の最終章に記された以下の一節は、ヨーロッパの近代文学において植民地思想を最初に批判したくだりとして、歴史的意義をもっている。

探検物語を終えようとするガリヴァは『ロビンソン・クルーソー』的な植民地主義を徹底的に否定する。

たとえば一隊の海賊が、暴風雨に吹かれて何処とも知らず漂流し、ついにボーイの一人が檣頭[しょうとう]から陸地を発見する。上陸して掠奪する。無辜の住民に邂逅して、親切な待遇を受ける。そして国土に新しく命名し、国王のために領有宣言を行って、記念に腐った板切れや石柱を建てる。それから原住民が二、三十人殺され、一組の男女が見本に無理に連れて行かれる。そして帰国すれば、彼らの罪業はすべて特赦を受ける。さてここでいわゆる神権享有者の名前によってなされる新領土の礎石がはじまるのだ。すなわち、さっそく船が派遣されて、原住民たちは放逐されるか、殺戮されるかするし、酋長たちは拷問の苦しさにすっかり所有金を吐き出してしまう。あらゆる残忍、貪婪が公々然と許容され、大地は民の血に腐臭を放つのだ。そしてこの敬虔きわまる遠征に従事する呪うべき殺戮者の一隊こそ、実に彼らのいわゆる偶像崇拝者である蛮民どもの改宗、開化を目的に送られるという、近代植民の実情であるのである。

ここには大英帝国が一八世紀という「航海の時代」に、大洋に浮かぶ無数の未知の島々で行なった強奪と領土保有の宣言行為とが、いかなる虚飾もなしに語られているスウィフトをして時代の膨脹主義的イデオロギーからかくも冷静な距離をとらしめたのは、彼が他ならぬイギリス最初の植民地【アイルランド】に身を置いていたという事実に他ならない。

もしこの文章が正気のガリヴァーによってストレートに書かれたとしますと、イングランドの側から圧力がかかりかねません。そのときに最大の言いわけは何かというと、著者ガリヴァーは狂っていましたということでしょう。彼は狂気であって、この部分を書いたときは判断力を失っていました、と。下手な文章を書けば弾圧がくる時代ですが、スウィフトはそのことを百も承知していました。

『ガリヴァ旅行記』の文章は、どこまで冗談でどこまで本気かが分からない。だから読者は不安になる。

スウィフトの語り口は本質的に非連続的であって、一瞬一瞬に油断を許さない。しっかりとした地盤に到達したと思いきや、次の瞬間にはそれが脆く崩壊し、読者は息つく暇もなく崖下へ転落してゆく。後に残るのは、無と化した空間に、姿こそ見えないが濃厚に漂っている自己嘲笑の瘴気である。

第四編を読み終えたとき、われわれは、この主人公には『ドン・キホーテ』におけるサンチョ・パンサに匹敵する〈影〉【主人公と対話し、主人公のボケにツッコミを入れる相棒】が、完全に不在であることに気づくのだろう。

『旅行記』を手にした読者がいいしれぬ閉塞感に見舞われたり、おのれの位置の居心地の悪さを感じるのは、ひとえにこうした事情に起因している。好むと好まざるとに関わらず、ガリヴァーを嘲笑する不在の登場人物【ガリヴァーのボケに対するツッコミ】の位置が、彼【読者】自身に割りあてられてしまうためだ。スウィフトはけっして読者に、受動的なかたちでの読書を許さない。読者はテクストの一機能を受け持つこと、換言するならば、テクストに見えない形で参加することをいつしか要請されてしまうのである。

ガリヴァはサンチョ・パンサのいないドン・キホーテのようなもの。読者はガリヴァの「ツッコミのないボケ」に付き合わされることになる

純粋な諷刺書として評価するならば、『旅行記』は明らかに失敗している。諷刺されている対象がいっこうに一義的に定められぬためである。なるほど何かが痛烈に罵倒され、嘲笑されている。だが、それがいったい何であるか、何人もはっきりと知ることができない。こうした状況は読者に不安を与えざるをえない。『旅行記』が現代にいたるまで文学全体に関わる醜聞として忌避され、遠眼から公式的な賞賛ばかりを送られてきたのは、ヤフーのグロテスクの描写や、ガリヴァーの徹底した厭人癖ゆえにではなく、どの時代にあってもつねに消化不良のまま留まっているテクストの両義性、不協和音、ノイズに、原因していたと結論できる。

『ガリヴァ旅行記』の中ではさまざまな声がせめぎ合っている。しかしどの声が作者の本音のメッセージで、どの声がノイズなのかが分からない。

精神を患ったガリヴァーの以後の足跡はあきらかではない。スウィフトはといえば、その後も聖パトリック教会の司教として、メニエル症候群に悩まされながらも生き延び、四二年に廃人の宣告を受けたのち、三年後に永眠する。人類をめぐる彼の深い呪いを受け継ぐかのように、フランスではド・サド侯爵が、スペインではゴヤが誕生する。

この書物に近付くには、ゆめゆめ気を許してはならない。スウィフトの刃はヨーロッパ社会のみならず、ガリヴァーという狂気の語り手にも及んでいる。さらにまた、書物を手にとっている読者にも及んでいるのであるから。

1729年の『アイルランド貧民の児童を有効に用いるための謙虚な提案』嬰児を食肉として売り出せば、柔らかくて珍味ではあり、人口問題は解決され、貧しい親には金もうけにもなって、一石三鳥の功徳がある

1745『僕婢訓』死後出版 男女の召使いたちに、いかにして主人たちの目をかすめて財物をくすね私腹を肥やすべきかを、微に入り細をうがって丹念に教える。