→人形アニメ「死者の書」制作日誌 →「古事記展」2020 →高橋士郎講義ノート

「死者の書」 折口信夫

彼の人の眠りは、徐づかに覚めて行つた。まつ黒い夜の中に、更に冷え圧するものの澱んでゐるなかに、目のあいて来るのを覚えたのである。

した した した 耳に伝ふやうに来るのは、水の垂れる音か。ただ凍りつくやうな暗闇の中で、おのづと、睫が離れて来た。

膝が、肱が、徐ろに埋れてゐた感覚をとり戻して来るらしく、彼の人の頭に響いて居る。全身にこはばつた筋が、僅かな響きを立てて、掌、足裏に到るまで、ひきつれを起しかけてゐることを感じ初めた。

さうして、なほ深い闇。ぽつちりと目をあいて、見廻す瞳にまづ圧あつしかかる黒い巌の天井を意識した。次いで、氷になつた岩牀。両脇に垂れさがる荒石の壁。したしたと岩伝ふ雫の音。

時が経た――。眠りの深さが、はじめて頭に浮んで来る。長い眠りであつた。けれども又、浅い夢ばかりを見続けて居た気がする。うつらうつら思つてゐた考へが、現実に繋つて、ありありと目に沁みついてゐる。

ああ耳面刀自。

甦よみがえつた語が、彼の人の思ひを、更に弾力あるものに響き返した。

耳面刀自。おれはまだお前を。……思うてゐる。おれは、きのふここに来たのではない。それも、をととひや、其さきの日に、ここに眠りこけたのでは決してないのだ。おれは、もつともっと長く寝て居た。でも、おれはまだ、お前を思ひ続けて居たぞ。耳面刀自。ここに来る前から……ここに寝ても、……其から、覚めた今まで、一続きに、一つ事を考へつめて居るのだ。

古い習慣から――祖先以来さうしたやうに、此世に在る間さう暮して居た。――である。彼の人は、のくつと起き直らうとした。だが、筋々が断きれるほどの痛みを感じた。骨の筋々が、挫けるやうな疼きを覚えた。――さうして尚、ぢつとぢつとして居る。射干玉ぬばたまの闇。黒玉の大きな石壁に、刻み込まれた白々としたからだの様に、寂しく、だが、すんなりと手を伸べたままで居た。

耳面刀自の記憶。たゞ其だけの深い凝結した記憶。其が次第に蔓ひろがつて、過ぎた日の様々な姿を、聯想の紐に貫いて行く。さうして明るい意思が、彼の人の死枯たからだに、再び立ち直つて来た。

耳面刀自。おれが見たのは、唯一目――唯一度だ。だが、おまへのことを聞きわたつた年月は久しかつた。おれによつて来い。耳面刀自。

記憶の裏から、反省に似たものが浮び出て来た。

おれは、このおれは、何処に居るのだ。……それから、ここは何処なのだ。

其よりも第一、此おれは誰なのだ。其をすつかりおれは忘れた。

おれは覚えて居る。あの時だ。鴨が声ねを聞いたのだつけ。さうだ。訳語田(をさだ)の家を引き出されて、磐余(いは)れの池に上つた。堤の上には、遠捲きに人が一ぱい、あの萱原、そこの矮叢ぼさから首がつき出て居た。皆が大きな喚おらび声を、挙げて居たつけな。あの声は残らず、おれをいとしがつて居る、半泣きの喚わめき声だつた。

其でもおれの心は、澄みきつて居た。まるで、池の水だつた。あれは、秋だつたものな。はつきり聞いたのが、水の上に浮いてゐる鴨鳥の声だつた。今思ふと、待てよ。其は何だか、一目惚れの女の哭き声だつた気がする。――をを、あれが耳面刀自だ。其瞬間、肉体と一つに、おれの心は急に締めあげられるやうな刹那を通つた気がした。俄かに楽な広い世間に出たやうな感じだつた。さうして、ほんの暫らく、ふつとさう考へたきりで、空も見ない。土も見ない。花や木の色も消え去つた――おれ自分すら、おれだか、はつきり訣らぬものになつてしまつたのだ。

ああ其時から、おれ自身、このおれを忘れてしまつたのだ。

足の踝くるぶしが、膝の膕(ひつかゞ)みが、腰のつがひが、頸のつけ根が、顳が、盆の窪が――と、段々上つて来るひよめきの為に蠢いた。自然に、ほんの偶然強ばつたままの膝が、折り屈められた。だが、依然として――常闇。

ををさうだ。伊勢の国に居られる貴い巫女――おれの姉御。あの人がおれを呼び活けに来てゐる。

姉御。ここだ。でも、おまへさまは、尊い御神に仕へてゐる人だ。おれのからだに触さはつてはならない。そこに居るんだ。ぢつとそこに蹈み止とまつて居るものだ。――ああおれは死んでゐる。

死んだ。殺されたのだ。忘れて居た。さうだ。此は、おれの墓だ。

いけない。そこを開けては。塚の通ひ路の扉をこじるのはおよし。……よせ。よさないか。姉の馬鹿。

なあんだ。誰も来ては居なかつたのだな。ああよかつた。おれのからだが、天日に暴さらされて、見る見る腐るとこだつた。だが、をかしいぞ。あれは昔だ。あのこじあける音がしたのも、昔だ。姉御の声で、塚道の扉を叩きながら、言つて居たのも今の事――ではなかつたのだ。昔だ。おれのここへ来て間もないことだつた。

おれは其時知つた。十月だつたから鴨が鳴いて居たのだ。其鴨のやうに首を捻ぢちぎられて、何もわからぬものになつたことも、かうつと、姉御が墓の戸で哭き喚わめいて、歌をうたひあげられたつけ。「厳石(いそ)の上うへに生ふる馬酔木あしびを」と言はれたので、春が闌たけて、夏に入りかけた頃だと知つた。おれの骸(むくろ)は、もう半分融け出した頃だつた。それから、「たをらめど……見すべき君がありと言はなくに」さう言はれたので、はつきりもう死んだ人間になつたと感じたのだ。……其で、手で、今してる様にさはつて見たら、其時驚いたことに、おれのからだは著こんだ著物の下で、ぺしやんこになつて居るのだつた。

臂(かひ)なが動き出した。片手は、まつくらな空をさした。さうして、今一方は、そのまま、岩牀の上を掻き捜つて居る。

うつそみの人なる我や。明日よりは、二上山を愛兄弟いろせと思はむ。

誄歌なきうたが聞えて来たのだ。姉御があきらめないで、も一つつぎ足して歌つてくれたのだ。其で知つたのは、おれの墓と言ふものが、二上山にあると言ふことだ。

よい姉御だつた。併し、其歌の後で、又おれは何もわからなくなつてしまつた。

其から、どれほどたつたのかなあ。どうもよつぽど、長い間だつた気がする。伊勢の巫女様、尊い姉御が来てくれたのは、居寝りの夢を醒された感じだつた。其に比べると、今度は、深い睡りの後見たいな気がする。

手にとるやうだ。目に見るやうだ。心を鎮めて……鎮めて。でないと、この考へが復散らかつて行つてしまふ。おれの昔がありありと訣つて来た。だが待てよ。……さうして一体、ここに居るおれはだれなのだ。だれの子なのだ。だれの夫なのだ。其をおれは忘れてしまつてゐるのだ。

両の臂は、腰の廻り、胸の上、股から膝をまさぐつて居る。さうしてまるで、生物のやうな深い溜め息が洩れて出た。

大変だ。おのれの著物は、もうすつかり朽つて居る。おれのはかまは埃になつて、飛んで行つた。どうしろと言ふのだ。此おれは、著物もなしに寝て居たのだ。

筋ばしるやうに、彼の人のからだに、血の馳け廻るに似たものが過ぎた。肱を支へて、上半身が、闇の中に起き上つた。

をを寒い。おれをどうしろと仰るのだ。尊いおつかさま。おれが悪かつたと言ふのなら、あやまります。著物を下さい。著物を。此では地べたに凍りついてしまひます。

彼の人には、声であつた。だが、声でないものとして、消えてしまつた。声でない語が、何時までも続く。

くれろ。おつかさま。著物がなくなつた。すつ裸で出て来た赤ん坊になりたいぞ。赤ん坊だ。おれは。こんなに寝床の上を這ひずり廻つてゐるのが、誰にも訳らないのか。こんなに手足をばたばたやつてゐるおれの見える奴が居んのか。

その唸き声のとほり、彼の人の骸は、まるで駄々をこねる赤子のやうに、足もあがゞに身あがきをば、くり返して居る。明りのささなかつた墓穴の中が、時を経て、薄い氷の膜ほど物のたたずまひを幾分朧ろに見わけることが出来るやうになつて来た。其はどこからか、月光とも思へる薄あかりがさし入つて来たのである。

どうしよう。どうしよう。おれは。――大刀までこんなに、錆びてしまつた……。

|

2

当麻氏の家人達が白衣の修道者になって、当麻路で姫の魂呼いをする。[]

その声が、50年前に処刑された大津皇子の霊を呼び醒してしまう。

死者は自分の名は滋賀津彦である事、妻は殉死し息子も殺されただろう事を思い出す。 |

月は、依然として照つて居た。山が高いので、光りのあたるものが少かつた。山を照らし、谷を輝かして、剰る光りは、又空に跳ね返つて、残る隅々までも、鮮やかにうつし出した。

足もとには、沢山の峰があつた。黒ずんで見える峰々が入りくみ、絡みあつて、深々と畝つてゐる。其が見えたり隠れたりするのは、この夜更けになつて、俄かに出て来た霞の所為せゐだ。其が又、此冴え冴えとした月夜を、ほつとりと暖かく感じさせて居る。

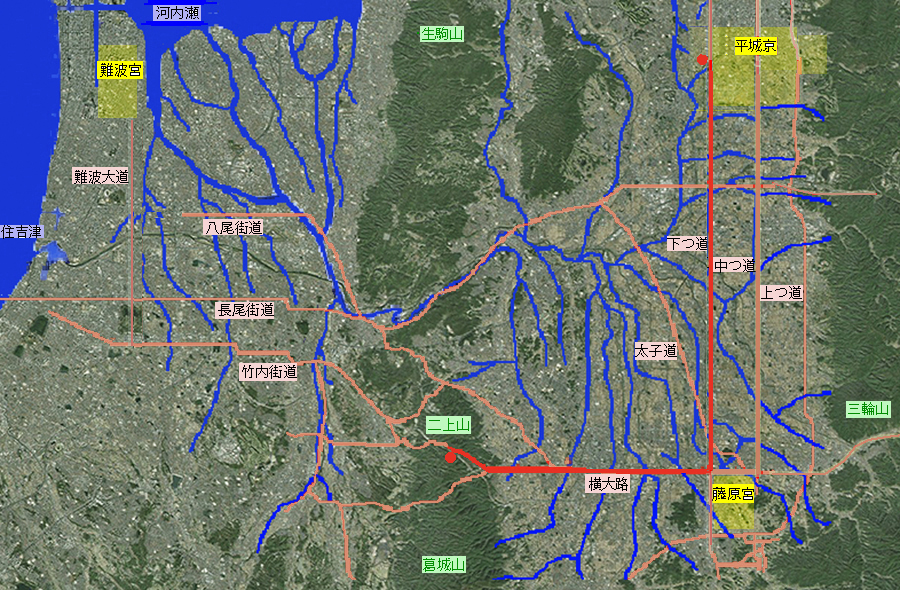

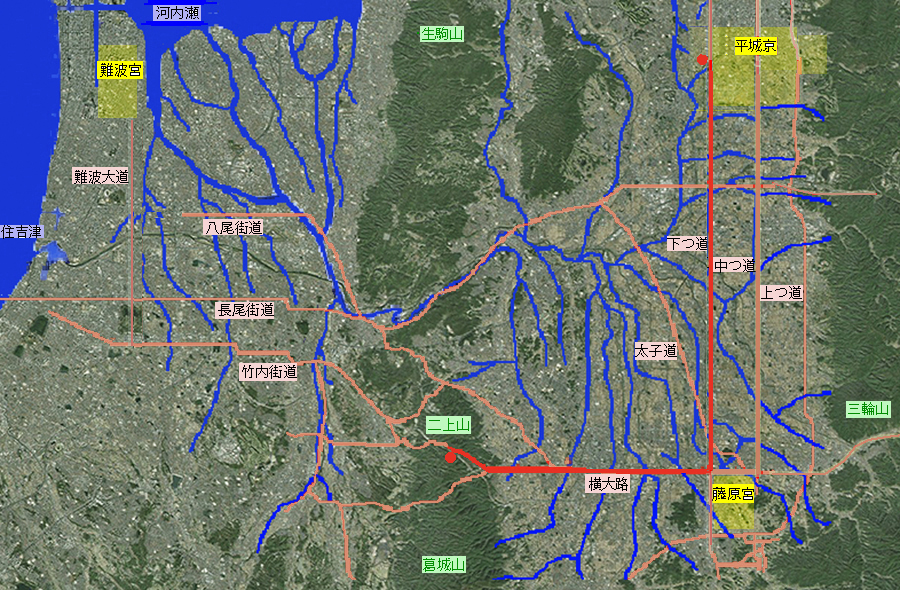

端山の広い群がりの先さきは、白い砂の光る河原だ。目の下遠く続いた輝く大佩帯(おほおび)は、石川である。その南北に渉つてゐる長い光りの筋が、北の端で急に拡つて見えるのは、凡河内(おほしかふち)の邑のあたりであらう。其へ、山国を出たばかりの堅塩川(かたしほ)―大和川―が行きあつて居るのだ。そこから、乾いぬゐの方へ、光りを照り返す平面が、幾つも列つて見えるのは、日下江(くさかえ)・難波江(なにはえ)などの水面であらう。

寂かな夜である。やがて鶏鳴近い山の姿は、一様に露に濡れたやうに、しつとりとして静まつて居る。谷にちらちらする雪のやうな輝きは、目の下の山田谷に多い小桜―彼岸桜―の遅れ咲きである。

一本の路が、真直に通つてゐる。二上山の男嶽と、女嶽との間から、急に降さがつて来るのである。難波から飛鳥の都への本道になつて居るから、日によつては、相応な人通りがある。道は白々と広く、夜目には、芝草の蔓はつて居るのすら見える。当麻路である。一降りして又、大降にかからうとする所が、中だるみにやや坦たくなつてゐた。稍繁つた栢かへの木の森がある。半世紀を経た位の木ぶりが、一様に揃つて見える。月の光りも薄い木蔭全体が、勾配を背負つて造られた円塚であつた。月は瞬きもせずに照し、山々は深くを閉ぢてゐる。

こう こう こう。 先刻さつきから聞えて居たのかも知れない。あまり寂けさに馴れた耳は、新な声を聞きつけようとしなかつたのであらう。だから今珍しく響いて来た感じもない。

こう こう こう……

こう こう こう だが、確かに人声である。鳥の夜声とは思はれぬ韻きを曳いて来る。声は暫らく止んだ。静寂は以前に増し、冴え返つて張りきつてゐる。この山の峰つずきに見えるのは、南に幾重ともなく重つた葛城の峰々である。伏越(ふしごえ)、櫛羅(くしら)、小巨勢(こご)せと段々高まつて、果は空の中につき入りさうに、この二上山と此塚を圧するばかり、真黒に立つてゐる。

当麻路をこちらへ降つて来るらしい影が、見え出した。二つ 三つ 五つ……八つ九つ、九人の姿である。急な降りを一気に、この河内路へ馳けおりて来る。九人と言ふよりは、九柱の神であつた。白い著物、白い鬘かつら、手は足は、すべて旅の装束いでたちである。頭より上に出た杖をついて――九柱。この坦に来て、森の前に立つた。

こう こう こう。 誰の口からともなく、皆一時に叫びが出た。山々のこだまは驚いて、一様に忙しく声を合せた。

だが山は、忽ち一時の騒擾から、元の緘黙(しじま)をとり戻してしまつた。

こう こう。 お出でなされ。藤原南家郎女の御魂。

こう こう。 こんな奥山に迷うて居る時ではない。早くもとの身に戻れ。

こう こう。 お身が魂を、今、山だつね尋ねて、尋ねあてたおれたちぞよ。

こう こう こう。 九つの杖びとは、心から神になつて居る。彼らは杖を地に置き、鬘を解いた。鬘は此時、唯真白な白布に過ぎなかつた。其を長さの限り振り捌いて、一様に塚に向けて振つた。

こう こう こう。 かう言ふ動作をくり返して居る間に、自然な感情の鬱屈と、休息を欲するからだの疲れとが、九体の神の心を、人間に返した。彼らは、見る間に白い布を頭に捲きこんで鬘とし、杖を手にとつて立つた。

をい。無言(しじま)の勤つとめも此までぢや。

をを。八つの声が答へて、彼等は訓練せられた所作のやうに、忽一度に草の上に寛くつろぎ、再杖を横へた。

これで大和も、河内との境ぢやで、もう魂ごひの行もすんだ。今時分は、郎女さまのからだは、廬いろりの中で魂をとり返してぴちぴちして居られるぞ。

ここは、何処だいの。

知らぬかいよ。大和にとつては大和の国。河内にとつては河内の国の大関。二上の当麻路の関(たぎまぢ)。

別の長老めいた者が、説明を続ついだ。四五十年あとまでは、唯関と言ふばかりで、何のしるしなかつた。其があの、近江の滋賀に馴染み深かつた、其よ。では磯城の訳語田の御館(みたち)に居られたお方。池上の堤で命召されたあの骸を、罪人に殯もがりするは、災の元と、天若日子の昔語に任せて、其まま此処にお搬び申して、お埋けになつたのが、此塚よ。

以前の声が、まう一層皺がれた響きで、話をひきとつた。其時の仰せには、罪人よ。吾子(わこ)よ。吾子の為了しをふなんだ荒(あらび)心で、吾子よりももつと深い猛び心を持つた者の、大和に来向ふのを、待ち押へ、塞へ防いで居ろと仰せられた。

ほんに、あの頃は、まだおれたちも壮盛わかざかりぢやつた。今からでは、もう五十年になるげな。

今一人が、相談でもしかける様な口ぶりを挿んだ。さいや。あの時も、墓作りに雇はれた。その後も、当麻路の修復に召し出された。此お墓の事は、よく知つて居る。ほんの苗木ぢやつた栢(かへ)が、此ほどの森になつたものな。畏かつたぞよ。

此墓の魂が、河内安宿部(あすかべ)から石担もちに来て居た男に憑いた時はなう。

九人は、完全に現し世の庶民の心になり還つて居た。山の上は、昔語りするには、あまり寂しいことを忘れて居たのである。時の更け過ぎた事も、彼等の心には、現実にひしひしと感じられ出したのだらう。

もう此でよいのだ。戻らうや。よかろよかろ。

皆は、鬘をほどき、杖を棄てた白衣の修道者と言ふだけの姿なりになつた。

だがの。皆も知つてようが、このお塚は由緒深い、気のおける処ゆゑ、まう一度魂ごひをしておくまいか。

長老おとなの語と共に、修道者たちは、魂呼たまよばひの行ぎやうを初めたのである。

こう こう こう、

をを……。異様な声を出すものだと、初めは誰も、自分らの中の一人を疑ひ、其でも変に、おぢけづいた心を持ちかけてゐた。も一度、

こう こう こう

其時、塚穴の深い奥から、冰りきつた、而も活き出したばかりの様な声が、明らかに和したのである。

をを……。九人の心は、ばらばらの九人の心であつた。からだも亦(ちりじり)に、山田谷へ、竹内谷へ、大阪越へ、又当麻路へ、峰にちぎれた白い雲のやうに、消えてしまつた。

唯畳(まつ)た山と谷とに響いて、一つの声ばかりがしてゐる。

ををう……。

|

3

藤原南家の中将姫が、当麻寺の結界に迷い込んでいたところを寺奴に発見された。

庵の中では,当麻里の語部が,昔語りを始める。かつて当麻の里は藤原家縁の地でもあった。

郎女は、庵室での初めての夜明けを迎えようとしていた時、戸を揺する大きな物音を聞く |

万法蔵院の北の山陰に、昔から小な庵室があつた。昔からと言ふのは、村人がすべて、さう信じて居たのである。荒廃すれば繕ひ繕ひして、人は住まぬ廬に、孔雀明王像が据ゑてあつた。当麻の村人の中には、稀に、此が山田寺である、と言ふものもあつた。さう言ふ人の伝へでは、万法蔵院は、山田寺の荒れて後、飛鳥の宮の仰せを受けてとも言ひ、又御自身の御発起からだとも言ふが、一人の尊いみ子が、昔の地を占めにお出でなされて、大伽藍を建てさせられた。其際、山田寺の旧構を残すため、寺の四至の中、北の隅へ、当時立ち朽りになつて居た堂を移し、規模を小くして造られたもの、と伝へ言ふのであつた。

さう言へば、山田寺は、役君小角が、山林仏教を創める最初の足代(あしろ)になつた処だと言ふ伝へが、吉野や、葛城の山伏行人の間に行はれてゐた。何しろ、万法蔵院の大伽藍が焼けて百年、荒野の道場となつて居た、目と鼻との間に、こんな古い建て物が、残つて居たと言ふのも、不思議なことである。

夜は、もう更けて居た。谷川の激ちの音が、段々高まつて来る。二上山の二つの峰の間から、流れくだる水なのだ。

廬の中は、暗かつた。炉を焚くことの少い此辺では、地下(じげ)百姓は、夜は真暗な中で、寝たり、坐つたりしてゐるのだ。でもここには、本尊が祀つてあつた。夜を守つて、仏の前で起き明す為には、御灯を照した。孔雀明王の姿が、あるかないかに、ちろめく光りである。

姫は寝ることを忘れたやうに、坐つて居た。

万法蔵院の上座の僧綱たちの考へでは、まづ奈良へ使ひを出さねばならぬ。横佩家の人々の心を、思うたのである。次には、女人結界を犯して、境内深く這入つた罪は、郎女自身に贖(あがな)はさねばならなかつた。落慶のあつたばかりの浄域だけに、一時は、塔頭々々の人たちの、青くなつたのも、道理である。此は、財物を施入する、と謂つたぐらゐではすまされぬ。長期の物忌みを、寺近くに居て果させねばならぬと思つた。其で、今日昼の程、奈良へ向つて、早使ひを出して、郎女の姿が、寺中に現れたゆくたてを、仔細に告げてやつたのである。

其と共に姫の身は、此庵室に暫らく留め置かれることになつた。たとひ、都からの迎へが来ても、結界を越えた贖ひを果す日数だけは、こゝに居させよう、と言ふのである。

牀は低いけれども、かいてあるにはあつた。其替り、天井は無上に高くて、而も萱ののそけた屋根は、破風の脇から、むき出しに、空の星が見えた。風が唸つて過ぎたと思ふと、其高い隙から、どつと吹き込んで来た。ばらばら落ちかゝるのは、煤がこぼれるのだらう。明王の前の灯が、一時かつと明るくなつた。

その光りで照し出されたのは、あさましく荒んだ座敷だけでなかつた。荒板の牀の上に、薦筵二枚重ねた姫の座席。其に向つて、ずつと離れた壁ぎはに、板敷に直に坐つて居る老婆の姿があつた。

壁と言ふよりは、壁代であつた。天井から吊りさげた竪薦(たつごも)が、幾枚も幾枚も、ちぐはぐに重つて居て、どうやら、風は防ぐやうになつて居る。その壁代に張りついたやうに坐つて居る女、先から嗽(しはぶき)一つせぬ静けさである。

貴族の家の郎女は、一日もの言はずとも、寂しいとも思はぬ習慣がついて居た。其で、この山陰の一つ家に居ても、溜め息一つ洩すのではなかつた。昼の内此処へ送りこまれた時、一人の姥のついて来たことは、知つて居た。だが、あまり長く音も立たなかつたので、人の居ることは忘れて居た。今ふつと明るくなつた御灯の色で、その姥の姿から、顔まで一目で見た。どこやら、覚えのある人の気がする。さすがに、姫にも人懐しかつた。ようべ家を出てから、女性には、一人も逢つて居ない。今そこに居る姥が、何だか、昔の知り人のやうに感じられたのも、無理はないのである。見覚えのあるやうに感じたのは、だが、其親しみ故だけではなかつた。

郎女さま。緘黙(しじま)を破つて、却(かへて)てもの寂しい、乾声が響いた。

郎女は、御存じおざるまい。でも、聴いて見る気はおありかえ。お生れなさらぬ前の世からのことを。それを知つた姥でおざるがや。

一旦、口がほぐれると、老女は止めどなく、喋り出した。姫は、この姥の顔に見知りのある気のした訣を、悟りはじめて居た。藤原南家にも、常々、此年よりとおなじやうな媼が、出入りして居た。郎女たちの居る女部屋までも、何時もづかずか這入つて来て、憚(はばか)りなく古物語りを語つた、あの中臣志斐媼――。あれと、おなじ表情をして居る。其も、尤であつた。志斐ノ老女が、藤氏の語部、当麻ノ真人の「氏の語部」、亡び残りの一人であつたのである。

藤原のお家が、今は、四筋に分れて居りまする。ぢやが、大織冠(タイシヨククワン)さまの代どころでは、ありは致しませぬ。淡海公の時も、まだ一流れのお家でおざりました。併し其頃やはり、藤原は、中臣と二つの筋に岐(わか)れました。中臣の氏人で、藤原の里に栄えられたのが、藤原と、家名の申され初めでおざりました。

藤原のお流れ。今ゆく先も、公家摂(クゲセフロク)の家柄。中臣の筋や、おん神仕へ。差別(ケヂメ)々々明らかに、御代々々の宮守(マモ)り。ぢやが、今は今、昔は昔でおざります。藤原の遠つ祖(オヤ)、中臣の氏の神、天押雲根(アメノオシクモネ)と申されるお方の事は、お聞き及びかえ。

今、奈良の宮におざります日の御子さま。其前は、藤原の宮の日のみ子さま。又其前は、飛鳥の宮の日のみ子さま。大和の国中に、宮遷(ウツ)し、宮奠(サダ)め遊した代々の日のみ子さま。長く久しい御代々々に仕へた、中臣の家の神業。郎女さま。お聞き及びかえ。

遠い代の昔語り。耳明らめてお聴きなされ。中臣・藤原の遠つ祖あめの押雲根命(オシクモネ)。遠い昔の日のみ子さまのお喰しの、飯と、み酒を作る御料の水を、大和国中残る隈なく捜し覓(モト)めました。その頃、国原の水は、水渋(ソブ)臭く、土濁りして、日のみ子さまのお喰しの料(シロ)に叶ひません。天の神高天(タカマ)の大御祖(オホミオヤ)教へ給へと祈らうにも、国中は国低し。山々も天遠し。大和の国とり囲む青垣山では、この二上山。空行く雲の通ひ路と、昇り立つて祈りました。その時、高天の大御祖のお示しで、中臣の祖押雲根命(オシクモネ)、天の水の湧き口を、此二上山に八(ヤ)ところまで見とゞけて、其後久しく、日のみ子さまのおめしの湯水は、代々の中臣自身、此山へ汲みに参ります。お聞き及びかえ。当麻真人の、氏の物語りである。さうして其が、中臣の神わざと繋りのある点を、座談のやうに語り進んだ姥は、ふと口をつぐんだ。

外には、瀬音が荒れて聞えてゐる。中臣・藤原の遠祖が、天二上に求めた天八井(アメノヤヰ)の水を集めて、峰を流れ降り、岩にあたつて漲(ミナギ)り激(タギ)つ川なのであらう。瀬音のする方に向いて、姫は、掌(タナソコ)を合せた。

併しやがて、ふり向いて、仄暗くさし寄つて来てゐる姥の姿を見た時、言はうやうない畏しさと、せつかれるやうな忙しさを、一つに感じたのである。其に、志斐姥(シヒノウバ)の、本式に物語りをする時の表情が、此老女の顔にも現れてゐた。今、当麻の語部の姥は、神憑(カミガカ)りに入るらしく、わなわな震ひはじめて居るのである。

|

4

語部は語る。大津皇子が死を賜わる直前,最後に瞼に残った耳面刀自を求めて彷徨っている。

その彷徨える魂は,耳面刀自と親戚関係である郎女を見間違えて、奈良の都から呼び寄せた。

郎女はこの一,二年の間の春分の日や秋分の日に観た梯人が大津皇子のことかと思い返す。 |

ひさかたの 天二上に、

我が登り 見れば、

とぶとりの 明日香

ふる里の 神南備山隠(カムナビゴモ)り、

家どころ 多(サハ)に見え、

豊にし 屋庭は見ゆ。

弥彼方(イヤヲチ)に 見ゆる家群

藤原の 朝臣が宿。

遠々に 我が見るものを、

たかだかに 我が待つものを、

処女子(ヲトメゴ)は 出で通(コ)ぬものか。

よき耳を 聞かさぬものか。

青馬の 耳面刀自。

刀自もがも。女弟もがも。

その子の はらからの子の

処女子(ヲトメゴ)の 一人

一人だに、 わが配偶に来よ。

ひさかたの 天二上

二上の陽面(カゲトモ)に、

生ひをゝり 繁み咲く

馬酔木の にほへる子を

我が 捉(ト)り兼ねて、

馬酔木の あしずりしつつ

吾はもよ偲ぶ。 藤原処女

歌い了(ヲ)へた姥は、大息をついて、ぐつたりした。其から暫らく、山のそよぎ、川瀬の響きばかりが、耳についた。

姥は居ずまひを直して、厳かな声音で、誦り出した。

とぶとりの 飛鳥の都に、日のみ子様のおそば近く侍る尊いおん方。ささなみの大津の宮に人となり、唐土(モロコシ)の学芸(ザエ)に詣(イタ)り深く、詩(カラウタ)も、此国ではじめて作られたは、大友ノ皇子か、とも其此お方か、と申し伝へられる御方。

近江の都は離れ、飛鳥の都の再栄えたその頃、あやまちもあやまち。日のみ子に弓引くたくみ、恐しや、企てをなされると言ふ噂が、立ちました。

高天原広野姫尊(タカマノハラヒロヌヒメノミコト)、おん怒りをお発しになりまして、とうとう池上の堤に引き出して、お討たせになりました。

其お方がお死にの際に、深く深く思ひこまれた一人のお人がおざりまする。耳面刀自と申す、大織冠のお娘御でおざります。前から深くお思ひになつて居た、と云ふでもありません。唯、此郎女も、大津の宮離れの時に、都へ呼び返されて、寂しい暮しを続けて居られました。等しく大津の宮に愛着をお持ち遊した右の御方が、愈々、磐余(イハレ)の池の草の上で、お命召されると言ふことを聞いて、一目見てなごり惜しみがしたくて、こらへられなくなりました。藤原から池上まで、おひろひでお出でになりました。小高い柴の一むらある中から、御様子を窺うて帰らうとなされました。其時ちらりと、かのお人の、最期に近いお目に止りました。其ひと目が、此世に残る執心となつたのでおざりまする。

ももつたふ 磐余(イハレ)の池に鳴く鴨を 今日のみ見てや、雲隠りなむ

この思ひがけない心残りを、お詠みになつた歌よ、と私ども当麻の語部の物語りには、伝へて居ります。

その耳面刀自と申すは、淡海公の妹君、郎女の祖父君南家太政大臣には、叔母君にお当りになつてゞおざりまする。

人間の執心(シフシン)と言ふものは、怖いものとはお思ひなされぬかえ。

其亡き骸は、大和の国を守らせよ、と言ふ御諚で、此山の上、河内から来る当麻路の脇にお埋けになりました。其が何と、此世の悪心も何もかも、忘れ果てゝ清々しい心になりながら、唯そればかりの一念が、残つて居る、と申します。藤原四流の中で、一番美しい郎女が、今におき、耳面刀自と、其幽界(カクリヨ)の目には、見えるらしいのでおざりまする。女盛りをまだ婿どりなさらぬげの郎女さまが、其力におびかれて、この当麻までお出でになつたのでなうて、何でおざりませう。

当麻路に墓を造りました当時、石を搬ぶ若い衆にのり移つた霊が、あの長歌を謳うた、と申すのが伝へ。

当麻語部媼は、南家の郎女の脅える様を想像しながら、物語つて居たのかも知れぬ。唯さへ、この深夜、場所も場所である。如何に止めどなくなるのが、「ひとり語り」の癖とは言へ、語部の古婆の心は、自身も思はぬ意地くね悪さを蔵してゐるものである。此が、神さびた職を寂しく守つて居る者の優越感を、充すことにも、なるのであつた。

大貴族の郎女は、人の語を疑ふことは教へられて居なかつた。それに、信じなければならぬもの、とせられて居た語部の物語りである。詞の端々までも、真実を感じて、聴いて居る。

言ふとほり、昔びとの宿執(シユクシフ)が、かうして自分を導いて来たことは、まことに違ひないであらう。其にしても、つひしか見ぬお姿――尊い御仏と申すやうな相好が、其お方とは思はれぬ。

春秋の彼岸中日、入り方の光り輝く雲の上に、まざまざと見たお姿。此日本の国の人とは思はれぬ。だが、自分のまだ知らぬこの国の男子たちには、あゝ言ふ方もあるのか知らぬ。金色の鬢、金色の髪の豊かに垂れかゝる片肌は、白々と袒いで美しい肩。ふくよかなお顔は、鼻隆く、眉秀で夢見るやうにまみを伏せて、右手は乳の辺に挙げ、脇の下に垂れた左手は、ふくよかな掌を見せて……あゝ雲の上に朱の唇、匂ひやかにほゝ笑まれると見た……その俤。

日のみ子さまの御側仕へのお人の中には、あの様な人もおいでになるものだらうか。我が家の父や、兄人(セウト)たちも、世間の男たちとは、とりわけてお美しい、と女たちは噂するが、其すら似もつかぬ……。

尊い女性は、下賤な人と、口をきかぬのが当時の世の掟である。何よりも、其語は、下ざまには通じぬもの、と考へられてゐた。それでも、此古物語りをする姥には、貴族の語もわかるであらう。郎女は、恥ぢながら問ひかけた。

そこの人。ものを聞かう。此身の語が、聞きとれたら、答へしておくれ。

その飛鳥の宮の日のみ子さまに仕へた、と言ふお方は、昔の罪びとらしいに、其が又何とした訣(

)で、姫の前に立ち現れては、神々(

)しく見えるであらうぞ。

此だけの語が言ひ淀み、淀みして言はれてゐる間に、姥は、郎女の内に動く心もちの、凡(

)は、気どつたであらう。暗いみ灯の光りの代りに、其頃は、もう東白みの明りが、部屋の内の物の形を、朧ろげに顕しはじめて居た。

我が説明(

)を、お聞きわけられませ。神代の昔びと、天若日子(

)。天若日子こそは、天の神々に弓引いた罪ある神。其すら、其後、人の世になつても、氏貴い家々の娘御の閨(

)の戸までも、忍びよると申しまする。世に言ふ「天若みこ」と言ふのが、其でおざります。

天若みこ。物語りにも、うき世語りにも申します。お聞き及びかえ。

姥は暫らく口を閉ぢた。さうして言ひ出した声は、顔にも、年にも似ず、一段、はなやいで聞えた。

「ももつたふ」の歌、残された飛鳥の宮の執心(

)びと、世々の藤原の一の媛に祟る天若みこも、顔清く、声心惹(

ヒ

)天若みこのやはり、一人でおざりまする。

お心つけられませ。物語りも早、これまで。

其まま石のやうに、老女はぢつとして居る。冷えた夜も、朝影(

)を感じる頃になると、幾らか温みがさして来る。

万法蔵院は、村からは遠く、山によつて立つて居た。暁早い鶏の声も、聞えぬ。もう梢(

)を離れるらしい塒鳥(

)が、近い端山(

)の木群(

)で、羽振(

)きの音を立て初めてゐる。

|

5

滋賀津彦は、世の中に子をのこしてこなかった事を嘆き、耳面刀自に切望する。

姫は,庵の戸を叩く音を聞く。 |

おれは活いきた。

闇い空間は、明りのやうなものを漂してゐた。併し其は、蒼黒い靄の如くたなびくものであつた。巌ばかりであつた。壁も牀とこも梁はりも、巌であつた。自身のからだすらが、既に巌になつて居たのだ。屋根が壁であつた。壁が牀であつた。巌ばかり――。触さはつても触さはつても巌ばかりである。手を伸すと、更に堅い巌が掌に触れた。脚をひろげると、もつと硬ばつた磐石が感じられた。

纔かにさす薄光りも、黒い巌石が皆吸ひとつたやうに、岩窟(いはむろ)の中のものは見えなかつた。

唯――けはひ、彼の人の探り歩くらしい空気の微動があつた。

思ひ出したぞ。おれが誰だつたか、訣つたぞ。

おれだ。此おれだ。大津の宮に仕へ、飛鳥の宮に呼び戻されたおれ。滋賀津彦。即其が、おれだつたのだ。

歓びの激情を迎へるやうに、岩窟の中のすべての突角が哮(たけび)の反響をあげた。彼の人は立つて居た。一本の木だつた。だが、其姿が見えるほどの、はつきりした光線はなかつた。明りに照し出されるほど、纏つた現うつし身をも持つて居なかつた。

唯、岩屋の中に矗立(しゆくりつ)した立ち枯れの木に過ぎなかつた。

おれの名は、誰も伝へるものがない。おれすら忘れて居た。長く久しくおれ自身にすら忘れられて居た。可愛いおれの名は、さうだ。語り伝へる子があつた筈だ。語り伝へさせる筈の語部が出来て居ただらうに。――なぜか、おれの心は寂しい。空虚な感じが、しくしくと胸を刺すやうだ。

――子代(こしろ)も、名代(なしろ)もないおれにせられてしまつたのだ。さうだ。其に違ひない。この物足らない、大きな穴のあいた気持ちは、其でするのだ。おれは、此世に居なかつたと同前の人間になつて、現し身の人間どもには忘れ了(ほされ)て居るのだ。憐みのないおつかさま。おまへさまは、おれの妻の、おれに殉死(ともじに)するのを、見殺しになされた。おれの妻の生んだ粟津子(あはつ)こは、罪びとの子として、何処かへ連れて行かれ、山野のけだものの餌食(ゑじき)になつたのだらう。可愛さうな妻よ。哀なむすこよ。

だが、おれには、そんな事などは、何でもない。おれの名が伝らない、劫初から末代まで、此世に出ては消える天の下したの青人草(あをひとぐさ)と同じく、おれは、此世に影も形も残さない人間になるのは、いやだ。どうあつても、不承知だ。

情ないおつかさま。おまへさまにお縋りするにも、其おまへさますら、もうお出でゞない此世かも知れない。

くそ――外の世界が知りたい。世の中の様子が見たい。

だが、おれの耳は聞える。其なのに目が見えぬ。この耳すら、世間の語を聞き別けなくなつて居る。闇の中にばかり瞑つぶつて居たおれの目よ。も一度くわつとみひらいて、現し世のありのまゝをうつしてくれ、……土竜(もぐら)の目でも、おれに貸しをれ。

声は再寂かになつて行つた。独り言する其声は、彼の人の耳にばかり聞えて居るであらう。

丑刻に、静粛の頂上に達した現世(うつしよ)は、其が過ぎると共に、俄かに物音が起る。月の空を行く音も聞えさうだつた四方の山々の上に、まづ木の葉が音もなく動き出した。次いで、遥かな遥かな豁の流れの色が白々と見え出す。更に遠く、大和国中(くになか)の何処からか起る一番鶏のつくるとき。

暁が来たのである。里々の男は、今、女の家の閨戸(ねやど)から、ひそひそと帰つて行くだらう。月は早く傾いたけれど、光りは深夜の色を保つてゐる。午前二時に朝の来る生活に、村びとも、宮びとも忙しいとは思はないで、起き上る。短い暁の目覚めの後、又、物に倚りかゝつて、新しい眠りを継ぐのである。

山風は頻りに吹きおろす。枝・木の葉の相軋めく音が、やむ間なく聞える。だが其も暫らくで、山は元のひつそとしたけしきに還る。唯、すべてが薄暗く、すべてが隈を持つたやうに、朧ろになつて来た。

岩窟(いはむろ)は、沈々と黝くらくなつて冷えて行く。した した 水は岩肌を絞つて垂れてゐる。

耳面刀自。おれには、子がない。子がなくなつた。おれはあの栄えてゐる世の中には、跡を貽して来なかつた。子を生んでくれ。おれの子を。おれの名を語り伝へる子どもを。

岩牀の上に、再白々と横つて見えるのは、身じろきもせぬからだである。唯その真裸な骨の上に、鋭い感覚ばかりが活きてゐる。

まだ反省のとり戻されないむくろには、心になるものがあつて、心はなかつた。

耳面刀自の名は、唯記憶よりも更に深い印象であつたに違ひはない。自分すら忘れきつた彼の人の出来あがらない心に、骨に沁み、干からびた髄の心までも、唯彫ゑりつけられるやうになつて残つてゐる。

万法蔵院の晨朝(じんてう)の鐘だ。夜の曙色に一度騒立つた物々の胸をおちつかせる様に、鳴りわたる鐘の音だ。一いつぱし白みかゝつて来た東は、更にほの暗い明昏(あけぐれ)の寂けさに返つた。

南家の郎女は、一茎の草のそよぎでも聴き取れる暁凪(あかつきなぎ)を、自身擾すことをすまいと言ふ風に、身じろきすらもしないで居る。

夜の間まよりも暗くなつた廬の中では、明王像の立ち処どさへ見定められなくなつて居る。

何処からか吹きこんだ朝山颪おろしに、御燈が消えたのである。当麻語部の姥も、薄闇に蹲つて居るのであらう。姫は再、この老女の事を忘れてゐる。

ただ一刻も前、這入りの戸を動した物音があつた。一度 二度 三度 数度、ことことと音を立てた。枢がまるでおしちぎられでもするかと思ふほど、音に力のこもつて来た時、ちようど鶏が鳴いた。其きり、ぴつたり、戸にあたる者もなくなつた。

新しい物語が、一切、語部の口にのぼらぬ世が来ていた。けれども、頑かたくなな当麻氏の語部の古姥の為に、我々は今一度、去年以来の物語りをしておいても、よいであろう。まことに其は、昨きぞの日からはじまるのである。

|

6

郎女は、父からの贈物である「称賛浄土仏摂受経」の千部手写を始める。

春分の日の、入り日どきの二上山の峰の間に、荘厳な俤を見る。

半年後の秋分の日には、同じ空にありありと、俤びとの 髪 頭 肩 胸を見る。

次の春分の日、ついに千部を書き上げた。 |

門をはひると、俄(ニハ)かに松風が、吹きあてるやうに響いた。

一町も先に、固まつて見える堂伽藍――そこまでずつと、砂地である。

白い地面に、広い葉の青いまゝでちらばつて居るのは、朴の木だ。

まともに、寺を圧してつき立つてゐるのは、二上山である。其真下に涅槃仏のやうな姿に横つてゐるのが麻呂子山(マロコヤマ)だ。其頂がやつと、講堂の屋の棟に、乗りかゝつてゐるやうにしか見えない。こんな事を、女人の身で知つて居る訣(ワケ)はなかつた。だが、俊敏な此旅びとの胸に、其に似たほのかな綜合の、出来あがつて居たのは疑はれぬ。暫らくの間、その薄緑の山色を仰いで居た。其から、朱塗りの、激しく光る建て物へ、目を移して行つた。

此寺の落慶供養のあつたのは、つい四五日前(アト)であつた。まだあの日の喜ばしい騒ぎの響(トヨ)みが、どこかにする様に、麓の村びと等には、感じられて居る程である。

山颪(ヤマオロシ)に吹き暴(サラ)されて、荒草深い山裾の斜面に、万法蔵院の細々とした御灯の、煽(アフ)られて居たのに目馴れた人たちは、この幸福な転変に、目を(ミハ)つて居るだらう。此郷に田荘(ナリドコロ)を残して、奈良に数代住みついた豪族の主人も、その日は、帰つて来て居たつけ。此は、天竺の狐の為わざではないか、其とも、この葛城郡に、昔から残つてゐる幻術師のする迷はしではないか。あまり荘厳を極めた建て物に、故知らぬ反感まで唆(ソソ)られて、廊を踏み鳴し、柱を叩いて見たりしたものも、その供人(トモビト)のうちにはあつた。

数年前の春の初め、野焼きの火が燃えのぼつて来て、唯一宇あつた萱堂が、忽(タチマチ)痕もなくなつた。そんな小な事件が起つて、注意を促してすら、そこに、曽(カツ)て美しい福田と、寺の創(ハジ)められた代を、思ひ出す者もなかつた程、それはそれは、微かな遠い昔であつた。

以前、疑ひを持ち初める里の子どもが、其堂の名に、不審を起した。当麻の村にありながら、山田寺と言つたからである。山の背の河内の国安宿部郡(アスカベゴホリ)の山田谷から移つて二百年、寂しい道場に過ぎなかつた。其でも一時は、倶舎(クシヤ)の寺として、栄えたこともあつたのだつた。

飛鳥の御世の、貴い御方が、此寺の本尊を、お夢に見られて、おん子を遣(ツカハ)され、堂舎をひろげ、住侶(ヂユウリヨ)の数をお殖(フヤ)しになつた。おひおひ境内になる土地の地形の進んでゐる最中、その若い貴人が、急に亡くなられた。さうなる筈の、風水の相(サウ)が、「まろこ」の身を招き寄せたのだらう。よしよし墓はそのまま、其村に築くがよい、との仰せがあつた。其み墓のあるのが、あの麻呂子山だと言ふ。まろ子といふのは、尊い御一族だけに用ゐられる語で、おれの子といふほどの、意味であつた。ところが、其おことばが縁を引いて、此郷の山には、其後亦、貴人をお埋め申すやうな事が、起つたのである。

だが、さう言ふ物語りはあつても、それは唯、此里の語部の姥の口に、さう伝へられてゐる、と言ふに過ぎぬ古物語りであつた。纔(ワヅ)かに百年、其短いと言へる時間も、文字に縁遠い生活には、さながら太古を考へると、同じ昔となつてしまつた。

旅の若い女性は、型摺(カタズ)りの大様な美しい模様をおいた著(キ)る物を襲(ヨソ)うて居る。笠は、浅い縁に、深い縹色(ハナダイロ)の布が、うなじを隠すほどに、さがつてゐた。

日は仲春、空は雨あがりの、爽やかな朝である。高原の寺は、人の住む所から、自ら遠く建つて居た。唯凡(タダオヨソ)、百人の僧俗が、寺中に起き伏して居る。其すら、引き続く供養饗宴の疲れで、今日はまだ、遅い朝を、姿すら見せずにゐる。

その女人は、日に向つてひたすら輝く伽藍の廻りを、残りなく歩いた。寺の南境(ザカヒ)は、み墓山の裾から、東へ出てゐる長い崎の尽きた所に、大門はあつた。其中腹と、東の鼻とに、西塔・東塔が立つて居る。

丘陵の道をうねりながら登つた旅びとは、東の塔の下に出た。

雨の後の水気の、立つて居る大和の野は、すつかり澄みきつて、若昼(ワカヒル)のきらきらしい景色になつて居る。右手の目の下に、集中して見える丘陵は傍岡(カタヲカ)で、ほのと北へ流れて行くのが、葛城川だ。平原の真中に、旅笠を伏せたやうに見える遠い小山は、耳無の山であつた。其右に高くつつ立つてゐる深緑は、畝傍山。更に遠く日を受けてきらつく水面は、埴安の池ではなからうか。其東に平たくて低い背を見せるのは、聞えた香具山なのだらう。旅の女子の目は、山々の姿を、一つ一つに辿(タド)つてゐる。天香具山をあれだと考へた時、あの下が、若い父母の育つた、其から、叔父叔母、又一族の人々の、行き来した、藤原の里なのだ。

もう此上は見えぬ、と知れて居ても、ひとりで、爪先立てて伸び上る気持ちになつて来るのが抑へきれなかつた。

香具山の南の裾に輝く瓦舎(カハラヤ)は、大官大寺(ダイクワンダイジ)に違ひない。其から更に真南の、山と山との間に、薄く霞んでゐるのが、飛鳥の村なのであらう。父の父も、母の母も、其又父母も、皆あのあたりで生ひ立たれたのであらう。この国の女子に生れて、一足も女部屋を出ぬのを、美徳とする時代に居る身は、親の里も、祖先の土も、まだ踏みも知らぬ。あの陽炎の立つてゐる平原を、此足で、隅から隅まで歩いて見たい。

かう、その女性は思うてゐる。だが、何よりも大事なことは、此郎女――貴女は、昨日の暮れ方、奈良の家を出て、こゝまで歩いて来てゐるのである。其も、唯のひとりでであつた。

家を出る時、ほんの暫し、心を掠(カス)めた――父君がお聞きになつたら、と言ふ考へも、もう気にはかゝらなくなつて居る。乳母があわてゝ探すだらう、と言ふ心が起つて来ても、却(カヘツ)てほのかな、こみあげ笑ひを誘ふ位の事になつてゐる。

山はづつしりとおちつき、野はおだやかに畝つて居る。かうして居て、何の物思ひがあらう。この貴(アテ)な娘御は、やがて後をふり向いて、山のなぞへについて、次第に首をあげて行つた。

二上山。ああこの山を仰ぐ、言ひ知らぬ胸騒ぎ。――藤原・飛鳥の里々山々を眺めて覚えた、今の先の心とは、すつかり違つた胸の悸(トキメ)き。旅の郎女は、脇目も触らず、山に見入つてゐる。さうして、静かな思ひの充ちて来る満悦を、深く覚えた。昔びとは、確実な表現を知らぬ。だが謂はゞ、――平野の里に感じた喜びは、過去生(クワコシヤウ)に向けてのものであり、今此山を仰ぎ見ての驚きは、未来世(ミライセ)を思ふ心躍りだ、とも謂へよう。

塔はまだ、厳重にやらひを組んだまま、人の立ち入りを禁(イマシ)めてあつた。でも、ものに拘泥することを教へられて居ぬ姫は、何時の間にか、塔の初重(シヨヂユウ)の欄干に、自分のよりかゝつて居るのに、気がついた。さうして、しみじみと山に見入つて居る。まるで瞳が、吸ひこまれるやうに。山と自分とに繋る深い交渉を、又くり返し思ひ初めてゐた。

郎女の家は、奈良東城、右京三条第七坊にある。祖父武智麻呂(ムチマロ)のここで亡くなつて後、父が移り住んでからも、大分の年月になる。父は男壮(ヲトコザカリ)には、横佩(ヨコハキ)の大将(ダイシヤウ)と謂はれる程、一ふりの大刀(タチ)のさげ方にも、工夫を凝(コ)らさずには居られぬだて者(モノ)であつた。なみの人の竪にさげて佩(ハ)く大刀を、横へて吊る佩き方を案出した人である。新しい奈良の都の住人は、まださうした官吏としての、華奢な服装を趣向むまでに到つて居なかつた頃、姫の若い父は、近代の時世装に思ひを凝して居た。その家に覲(タヅ)ねて来る古い留学生や、新来(イマキ)の帰化僧などに尋ねることも、張文成などの新作の物語りの類を、問題にするやうなのとも、亦違うてゐた。

さうした闊達な、やまとごころの、赴くままにふるまうて居る間に、才優(ザエスグ)れた族人(ウカラビト)が、彼を乗り越して行くのに気がつかなかつた。姫には叔父、彼――豊成には、さしつぎの弟、仲麻呂である。その父君も、今は筑紫に居る。尠(スクナ)くとも、姫などはさう信じて居た。家族の半以上は、太宰帥(ダザイノソツ)のはなばなしい生活の装ひとして、連れられて行つてゐた。宮廷から賜る資人(トネリ)仗(タチ)も、大貴族の家の門地の高さを示すものとして、美々しく著飾らされて、皆任地へついて行つた。さうして、奈良の家には、その年は亦とりわけ、寂しい若葉の夏が来た。

寂かな屋敷には、響く物音もない時が、多かつた。この家も世間どほりに、女部屋は、日あたりに疎(ウト)い北の屋にあつた。その西側に、小な蔀戸があつて、其をつきあげると、方三尺位な(マド)になるやうに出来てゐる。さうして、其内側には、夏冬なしに簾が垂れてあつて、戸のあげてある時は、外からの隙見を禦(フセ)いだ。

それから外廻りは、家の広い外郭になつて居て、大炊屋(オホヒヤ)もあれば、湯殿火焼き屋なども、下人の住ひに近く、立つてゐる。苑(ソノ)と言はれる菜畠や、ちよつとした果樹園らしいものが、女部屋の窓から見える、唯一の景色であつた。

武智麻呂存生(ソンジヤウ)の頃から、此屋敷のことを、世間では、南家と呼び慣はして来てゐる。此頃になつて、仲麻呂の威勢が高まつて来たので、何となく其古い通称は、人の口から薄れて、其に替る称へが、行はれ出した様だつた。三条七坊をすつかり占めた大屋敷を、一垣内(ヒトカキツ)――一字(ヒトアザナ)と見倣して、横佩(ヨコハキ)墻内(カキツ)と言う者が、著しく殖えて来たのである。

その太宰府からの音づれが、久しく絶えたと思つてゐたら、都とは目と鼻の難波に、いつか還り住んで、遥かに筑紫の政を聴いてゐた帥(ソツ)の殿であつた。其父君から遣(ツカハ)された家の子が、一車(ヒトクルマ)に積み余るほどな家づとを、家に残つた家族たち殊に、姫君にと言つてはこんで来た。

山国の狭い平野に、一代々々都遷しのあつた長い歴史の後、ここ五十年、やつと一つ処に落ちついた奈良の都は、其でもまだ、なかなか整ふまでには、行つて居なかつた。

官庁や、大寺が、によつきりによつきり、立つてゐる外は、貴族の屋敷が、処々むやみに場をとつて、その相間々々に、板屋や瓦屋が、交りまじりに続いてゐる。其外は、広い水田と、畠と、存外多い荒蕪地の間に、人の寄りつかぬ塚や岩群が、ちらばつて見えるだけであつた。兎や、狐が、大路小路を駆け廻る様なのも、毎日のこと。つい此頃も、朱雀大路の植ゑ木の梢を、夜になると、鼠(ムササビ)が飛び歩くと言ふので、一騒ぎした位である。

横佩家の郎女が、称讃浄土仏摂受経を写しはじめたのも、其頃からであつた。父の心づくしの贈り物の中で、一番、姫君の心を饒(ニギ)やかにしたのは、此新訳の阿弥陀経一巻であつた。

国の版図の上では、東に偏(カタヨ)り過ぎた山国の首都よりも、太宰府は、遥かに開けてゐた。大陸から渡る新しい文物は、皆一度は、この遠の宮廷領を通過するのであつた。唐から渡つた書物などで、太宰府ぎりに、都まで出て来ないものが、なかなか多かつた。

学問や、芸術の味ひを知り初めた志の深い人たちは、だから、大唐までは望まれぬこと、せめて太宰府へだけはと、筑紫下りを念願するほどであつた。

南家の郎女の手に入つた称讃浄土経も、大和一国の大寺と言ふ大寺に、まだ一部も蔵せられて居ぬものであつた。

姫は、蔀戸近くに、時としては机を立てて、写経をしてゐることもあつた。夜も、侍女たちを寝静まらしてから、油火の下で、一心不乱に書き写して居た。

百部は、夙(ハヤ)くに写し果した。 その後は、千部手写の発願をした。冬は春になり、夏山と繁つた春日山も、既に黄葉(モミヂ)して、其がもう散りはじめた。蟋蟀は、昼も苑一面に鳴くやうになつた。佐保川の水を堰き入れた庭の池には、遣り水伝ひに、川千鳥の啼く日すら、続くやうになつた。今朝も、深い霜朝を、何処からか、鴛鴦(ヲシ)の夫婦鳥が来て浮んで居ります、と童女が告げた。

五百部を越えた頃から、姫の身は、目立つてやつれて来た。ほんの纔(ワヅ)かの眠りをとる間も、ものに驚いて覚めるやうになつた。

其でも、八百部の声を聞く時分になると、衰へたなりに、健康は定まつて来たやうに見えた。やゝ蒼(アヲ)みを帯びた皮膚に、心もち細つて見える髪が、愈々黒く映え出した。

八百八十部、九百部。郎女は侍女にすら、ものを言ふことを厭ふやうになつた。さうして、昼すら何か夢見るやうな目つきして、うつとり蔀戸ごしに、西の空を見入つて居るのが、皆の注意をひくほどであつた。

実際、九百部を過ぎてからは筆も一向、はかどらなくなつた。

二十部・三十部・五十部。心ある女たちは、文字の見えない自身たちのふがひなさを悲しんだ。郎女の苦しみを、幾分でも分けることが出来ように、と思ふからである。南家の郎女が、宮から召されることになるだらうと言ふ噂が、京・洛外に広がつたのも、其頃である。屋敷中の人々は、上近く事(ツカ)へる人たちから、垣内(カキツ)の隅に住む奴隷・婢奴の末にまで、顔を輝かして、此とり沙汰(ザタ)を迎へた。でも姫には、誰一人其を聞かせる者がなかつた。其ほど、此頃の郎女は気むつかしく、外目に見えてゐたのである。

千部手写の望みは、さうした大願から立てられたものだらう、と言ふ者すらあつた。そして誰ひとり、其を否む者はなかつた。

南家の姫の美しい膚は、益々透きとほり、潤んだ目は、愈々大きく黒々と見えた。さうして、時々声に出して誦(ジユ)する経の文が、物の音に譬(タト)へやうもなく、さやかに人の耳に響く。聞く人は皆、自身の耳を疑うた。

去年の春分の日の事であつた。入り日の光りをまともに受けて、姫は正座して、西に向つて居た。日は、此屋敷からは、稍(ヤヤ)坤(ヒツジサル)によつた遠い山の端に沈むのである。西空の棚雲の紫に輝く上で、落日は俄かに転(クルメ)き出した。その速さ。雲は炎になつた。日は黄金の丸(マルガセ)になつて、その音も聞えるか、と思ふほど鋭く廻つた。雲の底から立ち昇る青い光りの風――、姫は、ぢつと見つめて居た。やがて、あらゆる光りは薄れて、雲は霽(ハ)れた。夕闇の上に、目を疑ふほど、鮮やかに見えた山の姿。二上山である。その二つの峰の間に、ありありと荘厳な人の俤が、瞬間顕れて消えた。後は、真暗な闇の空である。山の端も、雲も何もない方に、目を凝して、何時までも端坐して居た。

郎女の心は、其時から愈々澄んだ。併し、極めて寂しくなり勝つて行くばかりである。

ゆくりない日が、半年の後に再来て、姫の心を無上の歓喜に引き立てた。

其は、同じ年の秋、彼岸中日の夕方であつた。姫は、いつかの春の日のやうに、坐してゐた。朝から、姫の白い額の、故もなくひよめいた長い日の、後である。

二上山の峰を包む雲の上に、中秋の日の爛熟した光りが、くるめき出したのである。雲は火となり、日は八尺の鏡と燃え、青い響きの吹雪を、吹き捲く嵐――。

雲がきれ、光りのしづまつた山の端は、細く金の外輪を靡(ナビ)かして居た。其時、男嶽・女嶽の峰の間に、ありありと浮き出た 髪 頭 肩 胸――。 姫は又、あの俤を見ることが、出来たのである。

南家の郎女の幸福な噂が、春風に乗つて来たのは、次の春である。姫は別様の心躍りを、一月も前から感じて居た。さうして、日を数(ト)り初めて、ちようど、今日と言ふ日。彼岸中日、春分の空が、朝から晴れて、雲雀(ヒバリ)は天に翔(カケ)り過ぎて、帰ることの出来ぬほど、青雲が深々とたなびいて居た。

郎女は、九百九十九部を写し終へて、千部目にとりついて居た。

日一日、のどかな温い春であつた。経巻の最後の行、最後の字を書きあげて、ほつと息をついた。あたりは俄かに、薄暗くなつて居る。目をあげて見る蔀窓の外には、しとしとと――音がしたたつて居るではないか。姫は立つて、手づから簾をあげて見た。雨。

苑の青菜が濡れ、土が黒ずみ、やがては瓦屋にも、音が立つて来た。

姫は、立つても坐ても居られぬ、焦躁に悶えた。併し日は、益々暗くなり、夕暮れに次いで、夜が来た。

茫然として、姫はすわつて居る。人声も、雨音も、荒れ模様に加つて来た風の響きも、もう、姫は聞かなかつた。

7 7

外を見ると雨。姿を見せぬ俤びとを求めて郎女はその夜、館を出奔する。

嵐の中を歩き続けた翌朝、そこに目を瞠る堂伽藍の当麻寺があった。そして聳え立つ二上山。

女人禁制の寺の浄域に入った郎女は、寺奴に見つかる。 |

南家の郎女の神隠しに遭つたのは、其夜であつた。家人は、翌朝空が霽(ハ)れ、山々がなごりなく見えわたる時まで、気がつかずに居た。

横佩墻内(ヨコハキカキツ)に住む限りの者は、男も、女も、上の空になつて、洛中洛外を馳(ハ)せ求めた。さうした奔り人の多く見出される場処と言ふ場処は、残りなく捜された。春日山の奥へ入つたものは、伊賀境までも踏み込んだ。高円山の墓原も、佐紀の沼地・雑木原も、又は、南は山村、北は奈良山、泉川の見える処まで馳せ廻つて、戻る者も戻る者も、皆空足を踏んで来た。

姫は、何処をどう歩いたか、覚えがない。唯家を出て、西へ西へと辿つて来た。降り募るあらしが、姫の衣を濡した。姫は、誰にも教はらないで、裾を脛まであげた。風は、姫の髪を吹き乱した。姫は、いつとなく、髻(モトドリ)をとり束ねて、襟から着物の中に、含(クク)み入れた。夜中になつて、風雨が止み、星空が出た。

姫の行くてには常に、二つの峰の並んだ山の立ち姿がはつきりと聳えて居た。毛孔の竪(タ)つやうな畏(オソロ)しい声を、度々聞いた。ある時は、鳥の音であつた。其後、頻りなく断続したのは、山の獣の叫び声であつた。大和の内も、都に遠い広瀬・葛城あたりには、人居などは、ほんの忘れ残りのやうに、山陰などにあるだけで、あとは曠野。それに――、本村を遠く離れた、時はづれの、人棲まぬ田居(タヰ)ばかりである。

片破れ月が、上つて来た。其が却(カヘツ)て、あるいてゐる道の辺の凄さを照し出した。其でも、星明りで辿(タド)つて居るよりは、よるべを覚えて、足が先へ先へと出た。月が中天へ来ぬ前に、もう東の空が、ひいわり白んで来た。

夜のほのぼの明けに、姫は、目を疑ふばかりの現実に行きあつた。

――横佩家の侍女たちは何時も、夜の起きぬけに、一番最初に目撃した物事で、日のよしあしを、占つて居るやうだつた。さう言ふ女どものふるまひに、特別に気は牽(ヒ)かれなかつた郎女だけれど、よく其人々が、「今朝の朝目がよかつたから」「何と言ふ情ない朝目でせう」などゝ、そはそはと興奮したり、むやみに塞ぎこんだりして居るのを、見聞きしてゐた。

郎女は、生れてはじめて、「朝目よく」と謂つた語を、内容深く感じたのである。目の前に赤々と、丹塗(ニヌ)りに照り輝いて、朝日を反射して居るのは、寺の大門ではないか。さうして、門から、更に中門が見とほされて、此もおなじ丹塗りに、きらめいて居る。

山裾の勾配に建てられた堂・塔・伽藍は、更に奥深く、朱に、青に、金色に、光りの棚雲を、幾重にもつみ重ねて見えた。朝目のすがしさは、其ばかりではなかつた。其寂寞(セキバク)たる光りの海から、高く抽(ヌキ)でゝ見える二上の山。

淡海公の孫、大織冠(タイシヨククワン)には曽孫。藤氏族長太宰帥、南家の豊成、其第一嬢子(ダイイチヂヤウシ)なる姫である。屋敷から、一歩はおろか、女部屋を膝行り出ることすら、たまさかにもせぬ、郎女のことである。順道(ジユンタウ)ならば、今頃は既に、藤原の氏神河内の枚岡の御神か、春日の御社に、巫女の君として仕へてゐるはずである。家に居ては、男を寄せず、耳に男の声も聞かず、男の目を避けて、仄暗い女部屋に起き臥ししてゐる人である。世間の事は、何一つ聞き知りも、見知りもせぬやうに、おふしたてられて来た。

寺の浄域が、奈良の内外にも、幾つとあつて、横佩墻内(カキツ)と讃へられてゐる屋敷よりも、もつと広大なものだ、と聞いて居た。さうでなくても、経文の上に伝へた浄土の荘厳をうつすその建て物の様は想像せぬではなかつた。だが目のあたり見る尊さは唯息を呑むばかりであつた。

之に似た驚きの経験は曽て一度したことがあつた。姫は今其を思ひ起して居る。簡素と豪奢(ガウシヤ)との違ひこそあれ、驚きの歓喜は、印象深く残つてゐる。

今の太上天皇様が、まだ宮廷の御あるじで居させられた頃、八歳の南家の郎女は、童女として、初の殿上をした。穆々(ボクボク)たる宮の内の明りは、ほのかな香気を含んで、流れて居た。昼すら真夜に等しい、御帳台のあたりにも、尊いみ声は、昭々(セウセウ)と珠を揺る如く響いた。物わきまへもない筈の、八歳の童女が感泣した。

「南家には、惜しい子が、女になつて生れたことよ」と仰せられた、と言ふ畏れ多い風聞が、暫らく貴族たちの間に、くり返された。其後十二年、南家の娘は、二十になつてゐた。幼いからの聡さにかはりはなくて、玉・水精の美しさが益々加つて来たとの噂が、年一年と高まつて来る。

姫は、大門の閾を越えながら、童女殿上の昔の畏(カシコ)さを、追想して居たのである。長い甃道(イシキミチ)を踏んで、中門に届く間にも、誰一人出あふ者がなかつた。恐れを知らず育てられた大貴族の郎女は、虔(ツツマ)しく併しのどかに、御堂々々を拝んで、岡の東塔に来たのである。

ここからは、北大和の平野は見えぬ。見えたところで、郎女は、奈良の家を考へ浮べることも、しなかつたであらう。まして、家人たちが、神隠しに遭うた姫を、探しあぐんで居ようなどゝは、思ひもよらなかつたのである。唯うつとりと、塔の下から近々と仰ぐ、二上山の山肌に、現し世の目からは見えぬ姿を惟(オモ)ひ観ようとして居るのであらう。

此時分になつて、寺では、人の動きが繁くなり出した。晨朝(ジンテウ)の勤めの間も、うとうとして居た僧たちは、爽やかな朝の眼を(ミヒラ)いて、食堂(ジキダウ)へ降りて行つた。奴婢(ヌヒ)は、其々もち場持ち場の掃除を励む為に、ようべの雨に洗つたやうになつた、境内の沙地(スナヂ)に出て来た。

そこにござるのは、どなたぞな。岡の陰から、恐る恐る頭をさし出して問うた一人の寺奴は、あるべからざる事を見た様に、自分自身を咎(トガ)めるやうな声をかけた。女人の身として、這入ることの出来ぬ結界を犯してゐたのだつた。姫は答へよう、とはせなかつた。又答へようとしても、かう言ふ時に使ふ語には、馴れて居らぬ人であつた。

若し又、適当な語を知つて居たにしたところで、今はそんな事に、考へを紊(ミダ)されては、ならぬ時だつたのである。

姫は唯、山を見てゐた。依然として山の底に、ある俤を観じ入つてゐるのである。寺奴は、二言とは問ひかけなかつた。一晩のさすらひでやつれては居ても、服装から見てすぐ、どうした身分の人か位の判断は、つかぬ筈はなかつた。又暫らくして、四五人の跫音(アシオト)が、びたびたと岡へ上つて来た。年のいつたのや、若い僧たちが、ばらばらと走つて、塔のやらひの外まで来た。

ここまで出て御座れ。そこは、男でも這入るところではない。女人は、とつとと出てお行きなされ。

姫は、やつと気がついた。さうして、人とあらそはぬ癖をつけられた貴族の家の子は、重い足を引きながら、竹垣の傍まで来た。

見れば、奈良のお方さうなが、どうして、そんな処にいらつしやる。

それに又、どうして、こゝまでお出でだつた。伴の人も連れずに――。

口々に問うた。男たちは、咎める口とは別に、心はめいめい、貴い女性をいたはる気持ちになつて居た。

山ををがみに……。まことに唯一詞。当の姫すら思ひ設けなんだ詞が、匂ふが如く出た。貴族の家庭の語と、凡下の家々の語とは、すつかり変つて居た。だから言ひ方も、感じ方も、其うえ、語其ものさへ、郎女の語が、そつくり寺の所化輩(シヨケハイ)には、通じよう筈がなかつた。

でも、其でよかつたのである。其でなくて、語の内容が、其まゝ受けとられようものなら、南家の姫は、即座に気のふれた女、と思はれてしまつたであらう。

それで、御館はどこぞな。みたち……。

おうちは……。おうち……。

おやかたは、と問ふのだよ――。をを。家はとや。右京藤原南家……。

俄然として、群集の上にざはめきが起つた。四五人だつたのが、あとから後から登つて来た僧たちも加つて、二十人以上にもなつて居た。其が、口々に喋り出したものである。

ようべの嵐に、まだ残りがあつたと見えて、日の明るく照つて居る此小昼(コビル)に、又風が、ざはつき出した。この岡の崎にも、見おろす谷にも、其から二上山へかけての尾根(ヲネ)々々にも、ちらほら白く見えて、花の木がゆすれて居る。山の此方にも小桜の花が、咲き出したのである。

此時分になつて、奈良の家では、誰となく、こんな事を考へはじめてゐた。此はきつと、里方の女たちのよくする、春の野遊びに出られたのだ。――何時からとも知らぬ、習しである。春秋の、日と夜と平分(ヘイブン)する其頂上に当る日は、一日、日の影を逐(オ)うて歩く風が行はれて居た。どこまでもどこまでも、野の果て、山の末、海の渚(ナギサ)まで、日を送つて行く女衆が多かつた。さうして、夜に入つてくたくたになつて、家路を戻る。此為来(シキタ)りを何時となく、女たちの咄すのを聞いて、姫が、女の行として、この野遊びをする気になられたのだ、と思つたのである。かう言ふ、考へに落ちつくと、ありやうもない考へだと訣(ワカ)つて居ても、皆の心が一時、ほうと軽くなつた。

ところが、其日も昼さがりになり、段々夕光(ユフカゲ)の、催して来る時刻が来た。昨日は、駄目になつた日の入りの景色が、今日は中日にも劣るまいと思はれる華やかさで輝いた。横佩家の人々の心は、再重くなつて居た。

|

8

大伴家持は、世の中がすっかり変わって来ている今も、古い氏素性にとらわれて、来し方行く末を考える。

万物に霊が宿ると信じられていた時代、 大陸からもたらされた仏教が、社会に浸透しはじめた。

平城の都の文化の爛熟する一方で、疫病や疫災が流行し、天皇の病気平癒を祈願して東大寺の大仏が建立された。 |

奈良の都には、まだ時をり、石城しきと謂はれた石垣を残して居る家が、見かけられた頃である。

度々の太政官符で、其を家の周まはりに造ることが禁ぜられて来た。今では、宮廷より外には、石城しきを完全にとり廻した豪族の家などは、よくよくの地方でない限りは、見つからなくなつて居る筈なのである。

其に一つは、宮廷の御在所が、御一代御一代に替つて居た千数百年の歴史の後に、飛鳥の都は、宮殿の位置こそ、数町の間をあちこちせられたが、おなじ山河一帯の内にあつた。其で凡そ、都遷りのなかつた形になつたので、後から後から地割りが出来て、相応な都城の姿は備へて行つて居た。其数朝の間に、旧族の屋敷は段々、家構へが整うて行つた。

葛城に元のまゝの家を持つて居て、都と共に一代ぎりの屋敷を構へて居た蘇我臣なども、飛鳥宮では、次第に家作りを拡めて行つて、石城しきなども高く、幾重にもとり廻して、凡永久の館作りをした。其とおなじ様な気持ちから、どの氏でも大なり小なり、さうした石城づくりの屋敷を構へて行つた。

蘇我臣一家の権威を振うた島ノ大殿家の亡びた時分から石城の構へは禁められ出した。

この国のはじまり、天から伝へられたと言ふ、宮廷に伝る神の御詞(みこと)に背く者は、今もなかつた。が、書いた物の力は、其が何処から出たものであらうとも、其ほどの威力を感じるに到らない時代が、まだ続いて居た。

其飛鳥都すら、高天原広野姫尊様(たかまのはらひろぬひめのみことさま)の思召しで、其から一里北の藤井个原に遷され、藤原都と名を替へて新しい唐様のきらきらしさを尽した宮殿が建ち並ぶ事になつた。近い飛鳥から新渡来(いまき)の高麗馬(こま)に跨つて、馬上で通ふ風流士たはれをもあるにはあつたが、多くはやはり鷺栖(さぎす)の阪の北、香具山の麓から西へ、新しく地割りせられた京城の坊坊(まちみ)に屋敷を構へ、家造りをした。その次の御代になつても、藤原都は日に益し、宮殿が建て増されて行つて、ここを永宮(とこみや)と遊ばす思召しが伺はれた。その安堵の心から、家々の外には、石城を廻すものが、又ぼつぼつ出て来た。さうして其が忽、氏々の上の家囲ひをあらかた石にしてしまつた頃になつて、天真宗豊祖父尊様(あめまむねとよおほぢのみことさま)がおかくれになり、御母(みおや) 日本根子天津御代豊国成姫大尊様(やまとねこあまつみよとよくになすひめのおほみことさま)がお立ち遊ばし、四年目には、奈良都に宮遷しがあつた。ところがまるで、追つかけるやうに、藤原の宮は固より、目ぬきの家並みが、不時の出火で、痕形もなく、空そらの有ものとなつてしまつた。

もう此頃になると、太政官符に、更に厳きびしい添書(ことわきが)ついて出なくとも、氏々の人は皆、目の前のすばやい人事自然の交錯した転変に、目を瞠るばかりであつた。久しい石城しきの問題も其で、解決がついて行つた。

古い氏種姓(うぢすじやう)を言ひ立てて、神代以来の家々の職の神聖を誇つた者どもは、其家職自身が新しい藤原奈良ノ都には次第に意味を失つて来てゐる事に、気がついて居なかつた。

最早くそこに心づいた姫の祖父淡海公などは、古き神秘を誇つて来た家職を末代まで伝へる為に、別に家を立てて中臣の名を保たうとした。さうして自分、子供たち、孫たちと、いちはやく官人(つかさび)と生活に入り立つて行つた。

ことし四十を二つ三つ越えたばかりの大伴家持は、父旅人の其年頃よりは、もつと傑れた男ぶりであつた。併し、世の中はもうすつかり変つて居た。見るもの障るもの、彼の心を苛いらつかせる種にならぬものはなかつた。淡海公の百年前に実行してしまつて居る事に、今はじめて自分の心づいた鈍(おぞましさ)を憤つて居る。さうして自分とおなじ風の性向の人のまざまざとした成り行きを見て、慄然とした。

現におなじ藤原びとでも、まだ昔風の夢に耽つて居た南家の横佩右大臣は、去年太宰員外帥(ゐんぐわいのそち)になつて、都を離れて行つたではないか。自分の親旅人の三十年前に踏んだ道である。

世間の氏々の上は大方もう、石城しきなど築きづき廻まはして、大門小門を繋ぐと謂つた要害と、装飾とに興味を失ひかけて居るのに、何とした自分だ。おれはまだ現に、出来るなら、宮廷のお目こぼしを頂いて、石に囲はれた家の中で、家の子どもを集め、氏人たちを召しつどへて、弓場(ゆば)に精励させ、矛(ゆけ)大刀かきを勉強させようと空想して居る。さうして、毎月頻繁に氏の神其外の神々を祭つて、其度に、家の語部大伴ノ語ノ造(みやつこ)の嫗たちを呼んで、之に捉へやうもない大昔の物語をさせて、氏人に傾聴を強ひて居る。何だか空な事に力を入れて居るやうに思へてならぬ寂しさだ。併し此より外に、今のおれに出来ることがあると言ふのか。

こんな溜め息を洩しながら、大伴氏の旧い習はしを守つて、どこまでも、宮廷守護の為の武道伝襲に努める外はない家持だつたのである。

越中守として踏み歩いた越路(こしぢ)の泥のかたが、まだ行縢(むかばき)から落ちきらぬ内に、彼にはもう復また、都を離れなければならぬ時の迫つて居るやうな気がしてならない。其中此針の筵の上で、兵部少輔から、大輔に昇進した。そのことすら、益々脅迫感を強める方にばかりはたらいた。

今年五月にもなれば、東大寺の四天王像の開眼が行はれる筈で、奈良の都の貴族たちには、寺から特別に内見を願つて来て居た。さうして忙しい世の中にも、暫らくはその評判が、すべてのいざこざをおし鎮める程に、人の心を和やかにした。本朝(ほんてう)出来の像としては、まづ此程物凄い天部(てんぶ)の姿を拝んだことは、はじめてだと言ふものもあつた。神代の荒神たちもこんな形相ぎやうざうであつたらうと言ふ噂も聞かれた。

まだ公の供養もすまないのに、人の口はうるさいほど、頻繁に流説をふり蒔いてゐた。あの多聞天と広目天との顔つきに思ひ当るものがないかと言ふのであつた。此はこゝだけの咄だよと言つて話したのが、次第に拡まつて、家持の耳までも聞えて来た。なるほど、憤怒の相もすさまじいにはすさまじいが、あれがどうも、当今大和一だと言はれる男たちの顔そのままだと言ふのである。

多聞天は、紫微内相藤原中卿(ちうけい)だ。あの柔和な、五十を越してもまだ三十代の美しさを失はないあの方が、近頃おこりつぽくなつて、よく下官や、仕人(つかへびと)を叱るやうになつた。ある円満(うまし)人びとが、どうしてこんな顔つきになるだらうと思はれる表情をすることがある。其面もちそつくりだ、と尤らしい言ひ分なのである。

さう言へばあの方が壮盛わかざかりに、矛使(ほこゆけ)を嗜このんで、今にも事あれかしと謂つた顔で、立派な甲(よろひ)をつけて、のつしのつしと長い物を杖ついて歩いたお姿が、ちらつくやうだなど、相槌をうつ者も出て来た。

其では、広目天の方はと言ふと、

さあ 其がの と誰に言はせても、言ひ渋るやうな、ちよつと困つた顔をして見せる。

実は、ほんの人の噂だがの。噂だから、保証は出来ないがの。義淵僧正の弟子の道鏡法師に似てるがやと言ふぞな。

……けど、他人ひとに言はせると、――あれはもう十七年にもなるかいや――筑紫で伐たれなさつた前太宰少弐(ぜんだざいのせう)に―藤原広嗣―の殿とのに生写しやとも言ふがいよ。

わしにも、どちらとも言へんがの。どうでも、見たことあるお人に似て居さつせることは似て居るげなが……。

何しろ此二つの天部が、互に敵視するやうな目つきで睨みあつて居る。噂を気にした住侶たちが、色々に置き替へて見たが、どの隅からでも相手の姿を眦を裂いて見つめて居る。とうとうあきらめて、自然にとり沙汰の消えるのを待つより為方がないと思ふやうになつた。

若しや、天下に大乱でも起らなければええが。

こんな囁きは、何時までも続きさうに、時と共に倦まずに語られた。

前少弐卿でなくて、弓削新発意(ゆげしんぼち)の方であつてくれれば、いつそ安心だがなあ。あれなら、事を起しさうな房主でもなし。

起したくても起せる身分でもないぢやて……。

言ひたい傍題(はうだい)な事を言つて居る人々も、たつた此一つの話題を持ちあぐね初めた頃、噂の中の紫微内相藤原仲麻呂の姪の横佩家の郎女が、神隠しに遭つたと言ふ、人の口の端に施風つじかぜを起すやうな事件が湧き上つたのである。

|

9

馬上の家持は郎女が神隠しに遭ったという噂を聞きながら、石城に代えた新しい垣、築土垣の続く道を進む。

気が付くと、石城に取り囲まれた郎女の横佩家の前に来ていた。 |

兵部大輔大伴ノ家持は、偶然この噂を、極めて早く耳にした。ちようど春分から二日目の朝、朱雀大路を南へ、馬をやつて居た。二人ばかりの資人(とねりが、徒歩(かち)で驚くばかり足早について行く。此は晋唐の新しい文学の影響を受け過ぎるほど享け入れた文人かたぎの彼には、数年来珍しくもなくなつた癖である。かうして何処まで行くのだらう。唯、朱雀の並み木の柳の花がほけて、霞のやうに飛んで居た。向うには、低い山と狭い野が、のどかに陽炎かげろふばかりであつた。

資人の一人が、とつとと追ひついて来たと思ふと、主人の鞍に胸をおしつける様にして、新しい耳を聞かした。今行きすがうた知り人の口から聞いたばかりの噂である。

それで、何かの……。娘御の行くへは知れたと言ふのか。

はい……。いゝえ。何分、その男がとり急いで居りまして。

間抜けめ。話はもつと上手に聴くものだ。

柔らかく叱つた。そこへ、今も一人の伴が追ひついて来た。息をきらしてゐる。

ふん。汝わけは聞き出したね。南家の嬢子(をとめ)はどうなつた。

出鼻を油かけられた資人は、表情に隠さず心の中を表した此頃の人の自由な咄し方で、まともに鼻を蠢して語つた。

当麻までをととひの夜の中に行つて居たこと。寺からは昨日午後、横佩家へ知らせが届いたこと。其外には、何も聞きこむ間がなかつた。

家持の聯想は、環のやうに繋つて、暫らくは馬の上から見る、街路も、人通りも、唯、物として通り過ぎるだけであつた。

南家で持つて居た藤原の氏の上職が、兄の家から弟仲麻呂の方へ移らうとしてゐる。来年か、再来年の枚岡祭りに、参向する氏人の長者は、自然紫微内相のほか人がなくなつて居る。紫微内相からは、嫡子久須麻呂の為、自分の家の第一嬢子をくれとせがまれて居て、先日も久須麻呂の名の歌が届き、自分の方でも、娘に代つて返し歌を作つて遣はした。又折り返して、男からの懸想文が来てゐる。

その壻候補(むこがね)の父なる人は、五十になつても、若かつた頃の容色を頼む心が失せないでゐて、兄の家娘に執心を持つて居るが、如何に何でも、あの姫だけにはとりつげないで居る。此は、横佩家へも出入し、大伴家へも初中終来る古刀自の人のわるい内証話であつた。其を聞いて後、家持自身も、何だか好奇心に似たものが、どうかすると頭を擡もちやげて来てゐる。仲麻呂は今年、五十を出てゐる。其から見れば、十も若いおれなどは、まう一度、思ひ出に此匂ひやかな貌花を、垣内かきつの苑に移せない限りはない。こんな当時の男が皆持つた誇りに、心をはなやがして居た。

だが併し、あの郎女は、藤原南家で一番神さびたたちを持つて生まれたと謂はれた娘御である。今枚岡の御神に仕へて居る斎姫(いつきひめ)の罷める時が来ると、あの嬢子をとめが替つて立つ筈だ。其で、貴い所からのお召しにも応じかねて居るのだ。……結局誰も彼も、あきらめねばならぬ時が来るのだ。神の物は神の物だ。横佩家の娘御は、神の手に落ちつくのだらう。

ほのかな感傷が、家持の心を浄めて過ぎた。おれは、どうもあきらめがよ過ぎる。十代の若さで、母は死に、父は疾んで居る太宰府へ降つて、早くから、海の彼方(あなた)の作り物語や、唐詩(もろこしうた)のをかしさを知り初めたのが、病みつきになつたのだ。死んだ父も、さうした物は或は、おれより嗜きだつたかも知れないほどだつたが、もつと物に執著(しふちやく)が深かつた。現に大伴の家の行くすゑの事なども、父はあれまで心を悩まして居た。おれも考へればたまらなくなつて来る。其で、氏人を集めて喩したり、歌を作つて呼号したりする。だがさうした後の気持ちの爽やかさはどうしたことだ。洗ひ去られた様に、心がすつとしてしまふのだつた。まるで、初めから家の事など考へて居なかつた、とおなじすがすがしい心になつてしまふのだ。

あきらめと言ふ事を知らなかつた人ばかりではないか。……昔物語に語られる神でも、人でも、傑れたと伝へられるだけの方々は……。

それに、おれはどうしてかうだ。

家持の心は併し、こんなに悔恨と同じ心持ちに沈んで居るに繋らず、段々気にかゝるものが薄らぎ出して来てゐる。

ほう、これは京極(きやうはて)まで来た。

朱雀大路も、こゝまで来ると、縦横に通る地割りの太い路筋ばかりが、白々として居て、どの区画にも、家は建つて居ない。去年の草の立ち枯れたのと、今年生えて稍茎を張り初めたのとがまじりあつて、屋敷地から喰み出し道の上にまで延びて居る。

こんな家が……。驚いたことは、そんな雑草原の中に、唯一つ大きな構への家が、建ちかゝつて居る。遅い朝を、もう余程、今日の為事に這入つたらしい木の道の者たちが、骨組みばかりの家の中で立ちはたらいて居るのが見える。

家の建たぬ前に、既に屋敷廻りの地形が出来て、見た目にもさつぱりと、垣をとり廻して居る。土を積んで、石に代へた垣、此頃言ひ出した築土垣といふのが此だなと思つて、ぢつと目をつけて居た。見る見る、さうした新しい好尚このみのおもしろさが、家持の心を奪つた。

築土垣の処々に、きりあけた口があつて、其に門が出来て居た。さうして、其処から、頻りに人が繋つては出て来て、石を曳く、木を持つ、土を搬び入れる。重苦しい石城しき。懐しい昔構へ。

今も家持のなくしともなく考へてゐる屋敷廻りの石垣が、思うてもたまらぬ重圧となつて、彼の胸にもたれかゝつて来るのを感じた。

おれには、だがこの築土垣を択とることが出来ない。

家持の乗馬めは再憂鬱に閉された主人を背に、引き返して、五条まで上あがつて来た。此辺から右京の方へ折れこんで、坊角まちかどを廻りくねりして行く様子は、此主人に馴れた資人たちにも、胸の測られぬ気を起させた。二人は時々顔を見合せ、目くはせをし乍ら、尚了解が出来ぬと言ふやうな表情を交かはし乍ら、馬の後を走つて行く。

こんなにも、変つて居たのかねえ。ある坊角(まちかど)に来た時、馬をぴたと止めて、独り言のやうに言つた。

……旧ふる草に、新にひ草まじり、生おひば、生ふるかに――だな。

近頃見出した歌所(かぶしよ)の古記録「東歌」の中に見た一首がふと、此時、彼の言ひたい気持ちを代作して居てくれたやうな気がした。

さうだ。「おもしろき野ぬをば勿な焼きそ……」だ。此でよいのだ。

けげんな顔をふり仰あふむけてゐる伴人らに、柔和な笑顔を向けた。

さうは思はぬか。立ち朽りになつた家の間に、どしどし新しい屋敷が建つて行く。都は何時までも、家は建て詰まぬが其でもどちらかと謂へば、減るよりも殖えて行つてる。此辺は以前今頃は、蛙の沢山に鳴く田の原が続いてたもんだ。

仰るとほりで御座ります。春は蛙、夏は稲虫、秋は蝗まろ。此辺はとても歩けたところでは御座りませんでした。

今一人が言ふ。建つ家も家も、この立派さはどうで御座りませう。其に、どれも此も、此頃急にはやり出した築土垣つきひぢがきを築きづきまはしまして。何となく、以前とはすつかり変つた処に参つた気が致します。

馬上の主人も、今まで其ばかり考へて居た所であつた。だが彼の心は、瞬間明るくなつて、去年六月、三形王のお屋敷での宴うたげに誦くちずさんだ即興が、その時よりも、今はつきりと内容を持つて、心に浮んで来た。

うつり行く時見る毎に、心疼く 昔の人し思ほゆるかも

目をあげると、東の方春日の杜もりは家陰になつて、ここからは見えないが、御蓋(みかさ)山・高円(たかまど)山一帯、頂きが晴れて、すばらしい春日和になつて居た。

あきらめがさせるのどけさなのだと、すぐ気がついた。でも、彼の心のふさぎのむしは痕を潜めて、唯、まるで今歩いてゐるのが、大日本と平城京でなく、大唐の長安の大道ででもある様な錯覚が押へきれない。此馬がもつと毛並みのよい純白の馬で、跨つて居る自身も亦、若々しい二十代の貴公子の気がして来る。神々から引きついで来た重苦しい家の歴史だの、夥しい数の氏人などから、すつかり截り離されて、自由な身空にかけつて居る自分だと言ふ、豊かな心持ちが、暫らくは払つても後から消えて行かなかつた。

おれは若くもなし、第一、海東の大日本人である。おれには憂鬱な家職がひしひしと肩のつまるほどかゝつて居るのだ。こんなことを考へて見ると、寂しくてはかない気もするが、すぐに其は、自身と関係のないことのやうに、心は賑はしく和いで来て為方がなかつた。

をい。おまへたち。大伴の家も、築土垣を引き廻さうかな。

とんでもない仰せで御座ります。二人の声がおなじ感情で迸り出た。

年の増した方の一人が、切実な胸を告白するやうに言つた。

私どもは、御譜第では御座りません。でも、大伴と言ふお名は、御門・御垣と関係深い称へだと承つて居ります。大伴家から、門垣を今様にする事になつて御覧なさりませ。御一族の末々まで、あなた様をお呪ひ申し上げることでせう。其どころでは御座りません。第一、ほかの氏々が、大伴家よりも、ぐんと歴史の新しい――人の世になつて初まつた家々の氏人までが、御一族を蔑ないがしろに致すことになりませう。

こんな事を言はして置くと、折角澄みかゝつた心も、又曇つて来さうな気がする。家持は忙てて、資人の口を緘とめた。

うるさいぞ。誰に言ふ語だと思うて、言うて居るのだ。よさないか。雑談じやうだんだ。雑談を真に受ける奴があるものか。

馬はやつぱり、しつとしつと、歩いて居た。築土垣、築土垣又、築土垣。こんなに、何時の間に、家構へが替つて居たのだらう。家持は、なんだか、晩おそかれ早かれ、ありさうな気のする次の都――どうやらかう、もつとおつぴらいた平野の中の新京城に来てゐるのでないかと言ふ気も、ふとしたさうなのを、危く喰ひとめた。

築土垣、築土垣。もう彼の心は動かなくなつた。唯、よいとする気持ちと、いけないと思はうとする意思との間に、気分だけがあちらへ寄り、こちらへ依りしてゐるだけであつた。

何時の間にか、平群(へぐり)の丘や、色々な塔を持つた京西の寺々の見渡される町尻へ来て居ることに気がついた。

これはこれは。まだ少しは残つてゐるぞ。

珍しい発見をしたやうに、彼は馬から身を飜かへしておりた。二人の資人はすぐ馳け寄つて手綱を控へた。

家持は、門と門との間に、細かい柵をし囲らし、目隠しに枳殻(からたちばな)の藪を作つた家の外構への一個処に、まだ石城しきが可なり広く、人丈にあまる程に築いてあるそばに、近寄つて行つた。

荒れては居るが、ここは横佩墻内だ。

さう言つて、暫らく息を詰めるやうにして、石垣の荒い面を見入つて居た。

さうに御座ります。此石城しきからしてついた名の横佩墻内だと申して、せめて一ところだけはと、強ひてとり毀たないとか申します。何分、帥(そち)の殿とののお都入りまでは、何としても此儘で置くので御座りませう。さやうに、人が申します。はい。

何時の間にか、三条七坊まで来てしまつたのである。

おれは、こんな処へ来ようと言ふ考へはなかつたのに……。

だが「やつぱり、おれにまだこれは若い色好みの心が失せないで居るぞ」何だか自分で自分をなだめる様な、反省らしいものが起つて来た。

其にしても、静か過ぎるぢやないか。

さやうで。で御座りますが、郎女のお行くへも知れ、乳母(おも)もそちらへ行つたとか、今も人が申しましたから、落ちついたので御座りませう。

詮索ずきさうな顔をした若い方が、口を出す。

いえ。第一、こんな場合は騒ぐといけません。騒ぎにつけこんで、悪い霊が、うようよとつめかけて来るもので御座ります。この御館みたちも、古いおところだけに、心得のある長老(おとな)の、一人や、二人は筑紫へ下らずに残つて居るので御座りませう。

さうか。では戻らう。

|

10

郎女は、古いしきたりで残された石城に取り囲まれた館で、目に見えぬ鬼神の侵入から守られて暮らしてきた。

郎女は、曾祖母の法華経と大叔母御の楽毅論を一心に習い、父の書き綴った仏法伝来記を手写した。 |

をとめの閨戸(ねやど)をおとなふ風は、何も珍しげのない国中の為来しきたりであつた。だが其にも、曾てはさうした風の一切行はれて居なかつたことを主張する村々があつた。何時のほどにかさうした村が、古い為来りを他村の、別々に守られて来た風習とふり替へることになつたのである。

かき昇る段になれば、何の雑作もない石城しきだけれど、あれを大昔からとり廻して居た村と、さうでない村とがあつた。こんな風にしかつめらしい説明をする宿老(と)ねたちが、どうかすると居る。多分やはり、語部などの昔語りから来た話なのであらう。踏み越えても這入れさうに見える石畳だけれど、大昔の約束で、目に見えぬ鬼神ものから人間に到るまで、あれが形だけでもある限り、入りこまないことにした。こんな誓(ひが)人と鬼ものとの間にあつた後、村々の人は、石城しきの中に晏如として眠ることが出来る様になつた。さうでない村々では、何者でも垣を躍り越えて這入つて来る。其は、別の何かの為方(しかた)で防ぐ外はなかつた。だから、唯の夜だけでも、村なかの男は何の憚りなく、垣を踏み凌いで処女の閨の戸をほとほとと叩く。石城しきを囲かこうた村には、そんなことはもうなかつた。だから美くはし女(め)の居る家へは、奴隷の様にして這入りこんだ人もある。娘の父にこき使はれて、三年五年その内に、処女に会はうとした神様の話すらもあるくらゐだ。石城しきを掘り崩すのは、何処からでも鬼神ものに入りこんで来いと呼びかけることに当る。京の年よりにもあつたし、田舎の村々では、之を言ひ立てにちつとでも、石城を残して置かうと争うた人々が多かつた。

さう言ふ村々では、実例として恐しい証拠を挙げた。先年―天平六年―厳命が降つて、何事も命令のはかばかしく行はれないのは、朝臣(てうしん)が先つて行はないからである。汝等、天下百姓より進んで、石城を毀つて、新京の時世装に叶うた家作りに改めよと仰せられた。藤氏四流の如き、今に旧態を易いへざるは、最其位に在るを顧ざるものだとお咎めがあつた。此時一度、凡石城はとり毀たれたのである。ところが其と時を同じくして、疱瘡(もがさ)がはやり出した。越えて翌年、益盛んになつて南家・北家・京家すべてばたばたと主人からまづ此時疫じえきに亡くなつた。家に防ぐ筈の石城が失せたからである。其でまたぼつぼつとり壊した家も、旧もとに戻したりしたことであつた。

こんな畏しい事も、あつて過ぎた夢だ。がまだ、まざまざと、人の心には焼きついて離れない。

其は其として、昔から家の娘を守つた村々は、段々えたいの知れぬ村の風に感染かまけて、忍び夫(づま)の手に任せ傍題(はうだい)にしようとしてゐる。此は、さうした求婚(つまどひ)の風を伝へなかつた氏々の間では、忍び難いことであつた。其でも男たちは、のどかな風俗を喜んで何とも思はなくなつた。が、家庭の中では、母・妻・乳母おもたちが、今にいきり立つて、さうした風儀になつて行く世間を呪ひやめなかつた。

手近いところで言つても、大伴にせよ。藤原にせよ。さう謂ふ妻どひの式はなくて、数十代、宮廷をめぐつて仕へて来た村々のあるじの家筋だつた。

でも何時か、さうした氏々の間にも、妻迎への式には、

八千矛の神のみことは、とほとぼし高志こしの国に美くはし女めをありと聞かして、賢さかし女めをありと聞こして……

から謡ひ起す神語歌(かみがたりうた)を、語部に歌はせる風が、次第にひろまつて来てゐた。

南家の郎女にも、さう言ふ妻覓(つままぎ)人が――いや人群(ひとむれ)が、とりまいて居た。唯、あの形式だけ残された石城しきの為に、何だか屋敷へ入ることが、物忌み―たぶう―を犯すやうな危殆(ひあひ)な心持ちで、誰も彼も、柵まで又門まで来ては、かいまみして帰るより外に、方法を見つけることが出来なかつた。

通文(かよはせぶみ)をおこすだけがせめてもの手段で、其さへ無事に、姫の手に届いて披見せられるやら、自信を持つことが出来なかつた。事実、大抵、女部屋の老女(とじたち)が引つたくつて、渡させなかつた。さうした文のとりつぎをする若人(わかうど)―若女房―を呼びつけて、荒けなく叱つて居る事が、度々見受けられた。

其方おもとは、この姫様こそ、藤原の氏神にお仕へ遊ばす清らかな常処女とこをとめと申すのだと言ふことを知らぬかえ。神の咎めを憚るがえゝ。宮からお召しになつてもふつによいおいらへを申しあげぬのも、そこがあるからとは考へつかぬげな。やくたい者め。とつと失せ居れ。そんな文とりついだ手を佐保川の一の瀬で浄めて来う。罰ばち知らずが……。

こんな風にわなりつけられた者は、併し、二人や三人ではなかつた。横佩家の女部屋に住んだり、通うたりする若人は、一人残らず一度は経験したことだと謂つても、うそではないのだ。

だが郎女は、そんな事があらうとも気がつかなかつた。

上つ方の姫御前が、才さえをお習ひ遊ばすと言ふことが御座りませうか。それは、近来もつと下しもざまのをなごの致すことゝ承ります。父君がどう仰らうとも、父御様(てゝご)のお語は御一代。お家の習はしは神さまの御意趣むねと思ひつかはされませ。

氏の掟の前には、氏の上たる人の考へをすら、否みとほす事もある姥たちであつた。

其老女たちすら、郎女の天稟には舌を捲き出して居た。

もう自身たちが教へることはない。

かう思ひ出したのは、数年も前からである。内に居る身狭乳母(むさのおも)・桃花鳥野乳母(つきぬのまゝ)・波田坂上(はたのさかのへ)の刀自、皆喜びと、不安とから出る歎息を洩し続けてゐる。時々伺ひに出る中臣志斐嫗(のしひのおむな)・三上水凝刀自女(みかみのみづごりのとじめ)なども、来る毎に顔見合せてほつとした顔をする。どうしようと相談するやうな人たちではない。皆無言で、自分等の力の及ばぬ所まで来た姫の成長にあきれて、目を見はるばかりなのだ。

才さえを習ふなと言ふのなら、まだ聞きも知らぬこと教へて賜たもれ。

素直な郎女の語も、姥たちにとつては、骨を刺しとほされるやうな痛さであつた。

何を仰せられまする。以前から、何一つお教へなど申したことは御座りません。目下めしたの者が、目上のお方さまに、お教へ申すと言ふやうな考へは、神様がお聞き届けになりません。教へる者は目上、教をそはる者は目下と、此が神の代からの掟で御座りまする。

志斐嫗(おむな)の負け色を救ふ為に、身狭乳母(むさのおも)も口を挿む。

唯、知つた事を申し上げるだけ。其を聞きながら、御心がお育ち遊ばす。さう思うて、姥たちは覚えただけの事は、姫御様のみ魂たまを揺いぶる様にして、歌ひもし、語りもして参りました。教へたなど仰つては、私めらが罰を蒙らねばなりません。

こんなことをくり返して居る間に、刀自たちにも、自分らの持つ才能に対する単純な自覚が起つて来た。此は一層、郎女の望むまゝに、才さえを習はした方がよいのではないかと言ふ気が、段々して来たのである。

まことに其為には、ゆくりない事が幾重にも重つて起つた。姫の帳台の後から、遠くに居る父の心尽しだつたと見えて、二巻の女手(をんなで)の写経らしい物が出て来た。姫にとつては、肉縁はないが、曾祖母(ひおほば)に当る橘夫人の法華経、又其お腹に出でさせられた――筋から申せば大叔母にもお当りになる今の皇太后様の楽毅論。此二つが美々しい装ひで、棚を架かいた上に載せてあつた。

横佩右大臣と謂はれた頃から、父は此二部を、自分の魂のやうに大事にして居た。ちよつと出る旅にも、大きやかな箱に納めて、一人分の資人に持たせて行つたものである。其魂の書物を、姫の守りに留めて而も誰にも話さなかつたのである。さすがに我強がづよい刀自たちも、此見覚えのある美しい箱が出て来た時には、暫らく撲たれたやうに顔を見合せて居た。さうして後のち、後あとで恥しからうことも忘れて、皆声をあげて泣いたのである。

郎女は父の心入れを聞いた。姥たちの見る目には、併し予期したやうな昂奮は認められなかつた。唯一途づに素直に、心の底の美しさが匂ひ出たやうに、静かな美しい眼をして、人々の感激する様子を驚いたやうに見て居た。

其からは、此二つの女手(をみなで)の本を一心に習ひとほした。一月も立たない中の事である。早く、此都に移つて居た飛鳥寺から巻数(くわんず)が届けられた。其には、太宰府にある帥の殿の立願によつて、仏前に読誦した経文の名目が書き列ねてあつた。其に添へて一巻の縁起文が、此御館へ届けられたのである。

父藤原豊成朝臣、亡父贈太政大臣七年の忌みに当る日に志を発おこして、書き綴つた「仏本伝来記」を、二年目の天平十八年に、元興寺(ぐわんこうじ)へ納めた。飛鳥以来、藤原氏とも関係の深かつた寺なり、本尊なのである。あらゆる念願と、報謝の心を籠めたものと言ふことは察せられる。其一巻が、どう言ふ事情か横佩家へ戻つて来たのである。

郎女の手に、此巻が渡つた時、姫は端近く膝行ゐざり出て、元興寺の方を礼拝した。

其後で、筑紫は、どちらに当るかえと尋ねて、示す方角へ、活きほとした顔を向けた。

其目からは、珠数の水精(すゐしや)うのやうな涙が落ちた。其からと言ふものは、来る日も来る日も此元興寺の縁起文を手写した。内典・外典其上に又、大日本の人なる父の書いた文もん。

指から腕、腕から胸、胸から又心へ、泌み泌みと深く、魂を育てる智慧の這入つて行くのを覚えたのである。

大日本日高見(ひたかみ)の国、国々に伝はるありとある歌諺(うたことわざ)、又其旧辞そのもとつごと、第一には、中臣の氏の神語り、藤原の家の古物語、多くの語り詞ごとを絶えては考へ継ぐ如く、語り進んでは途切れ勝ちに、呪々のろのろしく、くねくねしく、独り語りする語部や、おもやままたちの唱へる詞が、今更めて寂しく胸に蘇つて来る。

をを、あれだけの習はしを覚えて此世に生きながらへて行かねばならぬ自身だつた。

父に感謝し、次には尊い大叔母君、其から見ぬ世の曾祖母の尊に、何とお礼申してよいか量り知れないものが、心にたぐり上げて来た。

だがまづ、父よりも誰よりも、御礼申すべきはみ仏である。この珍貴ウヅの感覚(さとり)を授け給ふ、限り知られぬ愛めぐみに充ちたよき人が、此世界の外に居られたのである。郎女は、塗香づこうをとり寄せて、まづ髪にふり灌ぎ、手に塗り、衣を薫るばかりに浄めた。

|

11

庵室での初めての夜を過ごした翌日、郎女は庭で鳴く鶯の声を聞きながら、

せめて蝶飛虫にでもなって、あの山の頂へ、俤びとをつきとめに行きたいと思う。 |

ほほき ほほきい ほほほきい。

きのふよりも、澄んだよい日になつた。春にしては、驚くばかり濃い日光が、地上にかつきりと、木草の影を落して居た。ほかほかした日よりなのに、其を見てゐると、どこか薄ら寒く感じるほどである。時々に過ぎる雲の翳りもなく、晴れきつた空だ。高原を拓いて、間引(まびいた)疎らな木原(こはら)の上には、もう沢山の羽虫が出て、のぼつたり降さがつたりして居る。たつた一羽の鶯が、よほど前から一処を移らずに、鳴き続けてゐるのだ。

家の刀自たちが、物語る口癖を、さつきから思ひ出して居た。出雲ノ宿禰の分れの家の嬢子をとめが、多くの男の寄つて来るのを煩はしがつて、身をよけよけして、何時か山の林の中に分け入つた。さうして其処で、まどろんで居る中に、悠々(うらうら)と長い春の日が暮れてしまつた。嬢子は、家路と思ふ径をあちこち歩いて見た。脚は茨の棘にさゝれ、袖は木の楚ずはえにひつぱられた。さうしてとうとう、里らしい家群むらの見える小高い岡の上に上つた時は、裳もも著物も裂けちぎれて居た。空には夕月が光りを増して来てゐる。嬢子はさくり上げて来る感情を声に出した。

ほほき ほほきい

何時も、悲しい時に泣きあげて居た、あの声ではなかつた。「をゝ此身は」と思つた時に、自分の顔に触れた袖は、袖ではないものであつた。枯れ生ふの冬草山の山肌の色をした小さな翼であつた。思ひがけない声を、尚も出し続けようとする口を、押へようとすると、自身すらいとほしんで居た柔らかな唇は、どこかへ行つてしまつて、替りにささやかな管のやうな喙が来てついて居る――。悲しいのか、せつないのか、何の考へさへもつかなかつた。唯身悶へをした。すると、ふはりとからだは宙に浮き上つた。留めようと、袖をふれば振るほど、身は次第に、高く翔り昇つて行つた。月の照る空まで……。その後今に到るまで

ほほき ほほきい ほほきい

と鳴いてゐるのだと、幼い耳に染しみつけられた物語の出雲の嬢子が、そのまゝ自分であるやうな気がして来る。

郎女は、徐しづかに両袖(もろそで)を胸のあたりに重ねて見た。家に居時よりは、萎なれ、皺しわ立つてゐるが、小鳥の羽はねとはなつて居なかつた。手をあげて唇にさはつて見ると、喙でもなかつた。やつぱり、ほつとりとした、感触を指の腹に覚えた。

ほゝき鳥―鶯―になつて居た方がよかつた。昔語の嬢子は、男を避けて山の楚原へ入り込んだ。さうして、飛ぶ鳥になつた。この身は、何とも知れぬ人の俤にあくがれ出て、鳥にもならずに、ここにかうして居る。せめて蝶鳥てふとりにでもなれば、ひらひらと空に舞ひのぼつて、あの山の頂に、俤をつきとめに行けるものを――。

ほほき ほほきい

自身の咽喉から出た声だと思つた。だがやはり、廬の外で鳴くのである。

郎女の心に、動き初めた叡さとい光りは消えなかつた。今まで手習した書巻の何処やらに、どうやら、法喜と言ふ字のあつた気がする。法喜――飛ぶ鳥すらも、美しいみ仏の詞に感かまけて鳴くのではなからうか。さう思へば、この鶯も、

ほほき ほほきい

嬉しさうな高音たかねを段々張つて来る。

物語する刀自たちの話でなく、若人(わかうどら)の言ふことは、時たま世の中の瑞々みづみづしい語草を伝へて来た。

奈良の家の女部屋は、裏方五つ間まを通した広いものであつた。郎女の帳台の立たち処どを一番奥にして、四つの間に刀自若人凡三十人も居た。若人等は、この頃氏々の御館(みたち)ですることだと言つて、苑の池の蓮の茎を切つて来ては、藕絲(はすい)とを引く工夫に一心になつて居た。横佩家の池の面を埋めるほど、珠を捲いたり、解けたりした広い葉は、まばらになつて、水の反射が蔀を越して、女部屋まで来るばかりになつた。茎を折つては、繊維を引き出し、其片糸を幾筋も合せては、絲に縒る。

郎女は、女たちの凝つてゐる手芸を見て居る日もあつた。ぽつりぽつり切れてしまふ藕絲(はすいと)を、八合やこ・十二合こ・二十合はたこに縒つて、根気よく細い綱の様にする。其を績麻(うみを)の麻ごけに繋ぎためて行く。

この御館(みたち)でも、蚕かふこは飼つて居た。現に刀自たちは、夏は殊にせはしく、不譏嫌なつて居ることが多い。

刀自たちは、初めはそんな韓からの技人(てびと)のするやうな事はと、目もくれなかつた。だが時が立つと、段々興味を惹かれる様子が見えて来た。

こりや、おもしろい。絹の絲と績うみ麻をとの間を行くやうな妙な絲の。此で、切れさへしなければなう。

かうして績蓄(つむぎため)た藕絲は、皆一纏めにして寺々に納入しようと言ふのである。寺には其々それぞれの技女(ぎぢよ)が居て、其絲で、唐土様と言ふよりも、天竺風な織物を織るのだと言ふ評判であつた。女たちは、唯功徳(くどく)の為に絲を績つむいでゐる。其でも、其が幾かせ、幾たまと言ふ風に貯つて来ると、言ひ知れぬ愛著を覚えて居た。だが其が実際どんな織物になることやら、其処までは考へないで居た。

若人たちは、茎を折つては、巧みに糸を引き切らぬやうに、長く長く抽き出す。又其粘り気の少いさいものを、まるで絹糸を縒り合せるやうに手際よく絲にする間も、ちつとでも口やめる事なく、うき世語りなどをして居た。此は勿論、貴族の家庭では出来ない掟になつて居た。なつて居ても、物珍(ものめで)する盛りの若人たちには、口を塞いで緘黙行(しじま)を守ることは、死ぬよりもつらい行(ぎやう)であつた。刀自らの油断を見ては、ぼつぼつ話をしてゐる。其きれぎれが、聞かうとも思はぬ郎女の耳にも、ぼつきれと這入つて来き勝ちなのであつた。

鶯の鳴く声は、あれで法華経(ほけきやう)法華経と言ふのぢやさうな。

ほほ、どうして、え。

天竺のみ仏は、をなごは助からぬものぢやと説かれ説かれして来たがえ、其果てに、女をなごでも救ふ道を開かれた。其を説いたのが、法華経ぢやと言ふげな。

――こんなこと、をなごの身で言ふと、さかしがりよと思はうけれど、でも世間ではさう言ふもの。――

ぢやで、法華経法華経と経の名を唱へるだけで、この世からあの世界への苦しみが助かるといの。

ほんにその、天竺のをなごの化なり変つたのがあの鳥で、み経の名を呼ばはるのかえ。

郎女は、此を小耳に挿んで後、何時までも其印象が消えて行かなかつた。

その頃は、称讃浄土摂受経(しようさんじやうどせふじゆきやう)を千部写さうとの願を発おこして居た時であつた。其がはかどらない。何時までも進まない。茫とした耳に、此世話よばなしが紛れ入つて来たのである。

ふつと、こんな気がした。

ほゝき鳥は、先の世で、法華経手写の願を立てながら、え果たさいで、死にでもした、いとしい女子をみなごがなつたのではなからうか。

今若し自身も、千部に満たずにしまふやうなことがあつたら、魂たまは何になるやら。やつぱり鳥にでも生れて、切せつなく鳴き続けることであらう。

つひしか、ものを考へた事もないあて人の郎女であつた。磨かれない智慧を抱いたまゝ、何も知らず思はずに過ぎて行つた幾百年、幾万の貴い女性によしやうの間に、蓮(はちす)の花がぽつちりと莟を擡もたげたやうに、物を考へることを知り初(そめた)のである。

をれよ。鶯よ。あな姦かまや。人に物思ひをつけくさる。

荒々しい声と一しよに、立つて表戸と直角かねになつた草壁の蔀戸しとみどをつきあげたのは、当麻語部(たぎまかたり)の嫗(おむな)である。北側に当るらしい其外側は、を圧するばかり、篠竹が繁つて居た。沢山の葉筋はすぢが、日をすかして一時にきらきらと光つて見えた。

郎女は、暫らく幾本とも知れぬその光りの筋の、閃き過ぎたのを、の裏に見つめて居た。をととひの日の入り方、山の端に見た輝きを思はずには居られなかつたからである。

また一時いつとき、廬堂(いほりだう)を廻つて音するものもなかつた。日は段々闌たけて、小昼こびるの温みが、ほの暗い郎女の居処にも、ほとほとと感じられて来た。

12

寺の奴(やつこ)が三四人先に立つて、僧綱が五六人、其に、所化たちの多くとり捲いた一群れが、廬へ来た。

これが、古山田寺だと申します。

勿体ぶつた、しわがれ声の一人が言つた。

そんな事は、どうでも――。まづ郎女さまを――。

噛みつくやうにあせつて居る家長老いへおとな額田部子古(ぬかたべのこふる)のがなり声がした。

同時に、表戸は引き剥がされ、其に隣つた幾つかの竪薦(たちごも)をひきちぎる音がした。

づうと這入つて来た身狭ノ乳母(むさおも)は、郎女の前に居たけを聳かして掩ひになつた。外光の直射を防ぐ為と、一つは、男たちの前殊には、庶民の目に貴人(あてびと)の姿を暴さらすまいとするのであらう。

伴に立つて来た家人の一人が、大きな木の又枝(またぶり)をへし折つて、之に旅用意の巻帛(まきぎぬ)を幾垂れか結び下げて持つて来た。其を牀(ゆか)につきさして、即座の竪帷たつばり―几帳―は調つた。乳母おもは、其前に座を占めて、何時までも動かなかつた。

12

寺へ迎えに来た南家の家人に、郎女は、自分が得心するまで寺で身の贖いをすると言う。 |

怒りの滝のやうになつた額田部ノ子古は、奈良に還つて、公に訴へると言ひ出した。大和ノ国にも断つて、寺の奴原を逐ひ退けて貰ふとまで、いきまいた。紫微内相を頭かしらに、横佩家に深い筋合ひのある貴族たちの名をあげて、其方々からも、何分の御吟味を願はずには置かぬと、凄い顔をして住侶たちを脅かした。

郎女は貴族の姫で入らせられようが、寺の浄域を穢し、結界まで破られたからは、直にお還りになるやうには計はれない。寺の四至の境に在る所で、長期の物忌みして、贖(あがなひ)はして貰はねばならぬと、寺方も言ひ分を挽つこめなかつた。理分にも非分にも、これまで南家の権勢でつき通して来た家長老(おとな)等にも、寺方の扱ひと言ふものの世間どほりにはいかぬ事が訣わかつて居た。乳母おもに相談かけても、一生さうした世事に与つた事のない此人は、そんな問題には、詮(かひない)唯の女性によしやうに過ぎなかつた。先刻さつきからまだ立ち去らずに居た当麻語部の嫗が、口を出した。

其は、寺方に理分が御座りまする。お随(ひな)されねばならぬ

と言ひ出した。其を聞くと、身狭の乳母は、激しく田舎語部の老女を叱つた。男たちに、畳を持ちあげ、柱に縋る古婆を掴み出させた。さうした威高さは、さすがに自ら備つてゐた。

何事も、この身などの考へではきめられぬ。帥(そち)の殿とのに承らうにと、国遠し。まづ姑らく、郎女様のお心による外はないものと思ひまする。

其より外には、方もつかない。奈良の御館の人々と言つても、多くは此二人の意見を聞いてする人々である。よい思案を考へつきさうなものも居ない。太宰府へは直様使を立てることにして、とにもかくにも、当座は、姫の考へに任せようと言ふことになつた。

郎女様。如何お考へ遊ばしまする。おして奈良へ還れぬでも御座りませぬ。尤、寺方でも侯人(さぶらひびと)や奴(隷やつこ)の人数を揃へて妨げませう。併し、御館(みたち)のお勢ひには、何程の事でも御座りませぬ。では御座りまするが、お前さまのお考を承らずには、何とも計らはれませぬ。御思案お洩し遊ばされ。

謂はば難題である。あて人の娘御に、此返答の出来よう筈はない。乳母おもも、子古(こふる)も、凡は無駄な伺ひだと思つては居た。ところが、郎女の返事はこだまかへしの様に、躊躇(ためらふこと)なしにあつた。其上此ほど、はつきりとした答へはないと思はれた。其がすべての人の不満を圧倒した。

姫の咎は、姫が贖あがなふ。此寺、此二上山の下に居て、身の償つぐなひ、心の償ひしたと姫が得心するまでは、還るものとは思おもやるな。

郎女の声、詞を聞かぬ日はない身狭むさの乳母おもではあつた。だが、つひしか此ほどに頭の髄まで沁み入るやうな、凜とした語を聞いたことのない乳母おもだつた。

寺方の言ひ分に譲るなど言ふ問題は、小さい事であつた。此爽やかな育ての君の判断力と、惑ひなき詞に感じてしまつた。たゞ、涙。かうまで賢さかしい魂を思ふと、頬に伝ふものを拭ふことも出来なかつた。子古にも、郎女の詞を伝達した。さうして、自分のまだ曾てなかつた感激を、力深くつけ添へて聞かした。

ともあれ此上は、太宰府へ。

かう言つた自分の語に気つけられたやうに、子古は思ひ出した。今日か明日、新羅問罪のうち合せの為、難波を離れて、筑前へ下る官使の一行があつたのである。此中に居る知り人に、今度の事の顛末の報告から、其決断を乞ふ次第を書き綴つて、托しようと思ひついた。

北へ廻つて、大阪越えから河内へ出て、難波まで、馬の叶ふ処は馬で行かうと決心した。

万法蔵院に唯一つ飼つて居た馬の借用を申し入れると、此は快く聴き入れてくれた。子古は、今日の日暮れまでには、難波まで行つて還つて来ると、威勢のよい語を、歯の隙いた口に叫びながら、郎女の竪帷たつばりの前に匍伏した。

子古の発つた後は、又のどかな春の日に戻つて、悠々うらうらと照り暮す山々を見せませうと、乳母おもが言ひ出した。木立、山陰から盗み見する者のないやうに、家人らを一町二町先まで見張りに出して、郎女を外に誘ひ出した。

暴風雨あらしの夜、添上、広瀬、葛城の野山をかちあるきした姫ではない。乳母と今一人、若人の肩に手を置きながら、歩み出た。

日の光りは霞みもせず、陽炎も立たず、唯おどんで見えた。昨日眺めた野も、斜になつた日を受けて、物の影が細長く靡いて居た。青垣の様にとり捲く山々も、愈遠く裾を曳くやうに見える。

早い菫―げんげ―が、もうちらほら咲いてゐる。遠く見ると、その紫の色が一続きに見えて、薄い雲がおりて居るやうに思はれる。足もとに一本、おなじ花の咲いてゐるのを見つけた郎女は、膝を叢について、ぢつと眺め入つた。

これはえ――

すみれと申すとのことで御座ります。

かう言ふ風に、物を知らせるのが、あて人に仕へる人たちの為来りになつて居た。

蓮はちすの花に似てゐながら、もつと細やかな、――絵にある仏の花を見るやうな――

ひとり言しながら、ぢつと見てゐるうちに、花は広い萼うてなの上に乗つた仏の前の大きな花になつて来る。其がまた、ふつと目の前のさゝやかな花に戻る。

夕風が冷ひやついて参ります。内へ――。

乳母が言つた。見渡す山は、皆影濃くあざやかに見えて来た。

一番近く谷を隔て、端山の林や崖なぎの幾重も重つた上に、二上の男嶽をのかみの頂が、赤い日に染つて立つてゐる。

今日は、あまりに静かな夕ゆふべである。山ものどかに夕雲の中に這入つて行かうとしてゐる。

まうし。まう外に居る時では御座りません。

| 13

語部は、物語を真剣に聞く郎女のために、尼の姿になって郎女を助ける。

真夜中、安らかに身を横たえる郎女をおとなう気配。

「のうのう 阿弥陀仏」口に出すと、天井の光の輪に、かの日に見た俤びとの姿。 |

「朝目よく」うるはしい兆しるしを見た昨日は、郎女にとつて、知らぬ経験を、後から後から展いて行つた。ただ人の考へから言へば、苦しい現実のひき続きではあつたのだが、姫にとつては、心驚く事ばかりであつた。

一つ一つ変つた事に逢ふ度に、姫は「何も知らぬ身であつた」と心の底で声を上げた。さうして、その事毎に挨拶をしてはやり過したい気が一ぱいであつた。今日も其続きを、くはしく見た。なごり惜しく過ぎ行く現うつし世のさまざま。郎女は、今目を閉ぢて、心に一つ一つ収めこまうとして居る。ほのかに通り行き、将はた著しくはためき過ぎたもの――。

宵闇の深くならぬ間に、廬(いほり)のまはりは、すつかり手入れがせられた。燈台も大きなのを、寺から借りて来て、煌々と油火びが燃えて居る。明王像も、女人のお出での場処にはすさまじいと云ふ者があつて、どこかへ搬んで行かれた。其よりも、郎女の為には帳台が、設備しつらはれてゐた安らかさ。夜も、今宵は暖かであつた。帷帳(とばり)を周らした中は、ほの暗かつた。其でも、山の鬼神もの、野の魍魎ものを避ける為の燈の渦が、ぼうと梁に張り渡した頂板(つしいた)に揺らめいて居るのが頼もしい気を深めた。帳台のまはりには、乳母や若人が寝たらしい。もう其も一時も前の事で、皆すや一つと息の音を立てて居る。姫の心は、今は軽かつた。

たとへば、俤に見たお人には逢はなくとも、その俤を見た山の麓に来て、かう安らかに身を横へて居る。

燈台の明りは、郎女の額の上に、高く朧ろに見える光りの輪を作つて居た。月のやうに円くて、幾つも上へ上へと月輪(ぐわちりん)が重つてゐる如くも見えた。其が隙間風の為であらう。時々薄れて行くと、一つの月になつた。ぽつと明り立つと、幾重にも隈の畳まつた大きな円かな光明になる。

幸福に充ちて、忘れて居た姫の耳に、今はじめて谷の響きが聞え出した。更けた夜空には、此頃やつと、遅い月が出たことであらう。

つた つた つた

又ひたと止やむ。

この狭い廬の中を、何時まで歩く、足音だらう。

つた

郎女は刹那、思ひ出して牀の中で身を固くした。次にわぢわぢと戦をのゝきが出て来た。

天若御子(あめわかみ)こ――。

ようべ、当麻語部嫗(たぎまかたりのおみ)なの聞かした物語。あゝ其お方の来て窺ふ夜なのか。

――青馬の 耳面刀自(みゝものとじ)。

刀自もがも。女弟(おとも)がも。

その子の はらからの子の

処女子の 一人

一人だに わが配偶(つま)に来よ。

まことに畏しかつたことを覚えない郎女にしては、初めてまざまざと圧へられるやうな畏こはさを知つた。あゝあの歌が、胸に生いき蘇かへつて来る。忘れたい歌の文句が、はつきりと意味を持つて、姫の唱へぬ口の詞から、胸にとほつて響く。すさまじい動悸。

帷帳とばりが一度、風を含んだ様に皺だむ。

ついと、凍る様な冷気――。

郎女は目を瞑つた。だが――瞬間の間から映うつつた細い白い指、まるで骨のやうな――帷帳とばりを掴んだ片手の白く光る指。

あな たふと 阿弥陀仏。なも阿弥陀仏。

何の反省もなく、唇を洩れた詞。この時、姫の心は急に寛ぎを感じた。さつと――汗。全身に流れる冷いものを覚えた。

畏こはい感情を持つたことのないあて人の姫は、直すぐに動顛した心をとり直すことが出来た。

なも あみだぶつ

今も一度口に出して見た。をととひまで手写しとほした称讃浄土摂受経(しようさんじやうどせふじゆきやう)の文(もん)である。郎女は、昨日までは一度も、寺道場を覗いたこともなかつた。父君は、家の内に道場を構へて居たが、簾越しにも聴聞もんは許されなかつた。御経(おんきやう)の文(もん)は手写しても、固より意趣は訣らなかつた。だが、かつかず処々には、気持ちの汲みとれる所があつたのであらう。併しまさか、こんな時、突嗟に口に上らうとは思うて居なかつた。

白い骨、譬へば玉の様に並んだ骨の指、其が何時までも目に残つて居た。帷帳(とばり)は元のまゝに垂れて居る。だが、白玉の指は、細々と其に絡んでゐるやうな気がする。

悲しいとも懐しいとも知れぬ心に、深く郎女は沈んで行つた。山の端に立つた俤びとは、白々とした掌をあげて、姫をさし招いたと覚えた。だが今、近々と見る、其手は、海の渚の白玉のやうに、寂しく目にはうつる。

長い渚を歩いて居る。郎女の髪は左から右から吹く風に、あちらへ靡き、こちらへ乱れする。浪はま足もとに寄せて居る。渚と思うたのは、海の中道なかみちである。浪は両方から打つて居る。どこまでもかつ、海の道は続く。郎女の足は砂を踏んでゐる。その砂すらも、段々水に掩はれて来る。

砂を踏む踏むと思うて居る中に、ふと其が白々とした照る玉だと気がつく。姫は身を屈こゞめて、白玉を拾ふ。拾うても拾うても、玉は皆掌たなそこに置くと、粉の如く砕けて、吹きつける風に散る。其でも、玉を拾ひ続ける。玉は水隠みがくれて見えぬ様になつて行く。姫は悲しさに、もろ手を以て掬(すく)はうとする。掬(むすん)でもむすんでも水のやうに、手股(たなまた)から流れ去る白玉――。玉が再び砂の上に並んで見える。忙あわたゞしく拾はうとする姫の俯(うつむ)いた背を越して、流れる浪が泡立つてとほる。

姫は――やつと白玉を取り持つた。大きな輝く玉。さう思うた刹那、郎女の身は大浪にうち仆される。浪に漂ふ身……衣もなく裳ももない。抱き持つた白玉と一つに、照り充ちた現うつし身。

ずんずんとさがつて行く。水底みなぞこに水漬みづく白玉となつた郎女の身は、やがて又一幹ひともとの白い珊瑚の樹きである。脚を根とし、手を枝とした水底の木。頭に生ひ靡くのは、もう髪ではなく、藻であつた。藻が深海の底に浪のまゝに、揺れて居る。やがて、水底にさし入る月の光り――。ほつと息をついた。まるで潜かづきする処女が二十尋(はたひろ)、三十尋(みそひろ)の水みな底から浮び上つて、つく様に深い息の音で、自身明らかに目が覚めた。

あゝ夢だつた。当麻まで来た夜道の記憶はまざまざと残つて居るが、こんな苦しさは覚えなかつた。だがやつぱり、をととひの道の続きを辿つて居るのではなからうかと言ふ気がする。

水の面からさし入る月の光り、と思うた時に、ずんずん海面に浮き出て行く。さうして、悉く痕形もない夢だつた。唯、姫の仰ぎ寝る頂板(つしいた)に、あゝ水にさし入つた月。そこに以前のままに、幾つも暈かさの畳まつた月輪の形が揺めいて居る。

なも、阿弥陀仏、

再、口に出た。光りの暈は、今は愈明りを増して、輪と輪との境の隈々しい処までも見え出した。黒ずんだり、薄暗く見えたりした隈が、次第に凝つて、明るい光明の中に、胸、肩、頭、髪、はつきりと形を現げんじた。白々と袒ぬいだ美しい肌、浄く伏せたまみが、郎女の寝姿を見おろして居る。乳のあたりと膝元とにある手――その指および、白玉の指および。

姫は、起き直つた。だが、天井の光りの輪は、元のまゝに、仄かに事もなく揺れて居た。

14

家持と恵美押勝は、漢文学などについて会話する。

斎姫も、人の妻も拒んだ郎女が、当麻寺に留まっているのは、尼になる気だからではと噂する。 |

貴人(うまびと)はうま人どち、やつこは奴隷(やつこ)どちと言ふからなう――。

何時見ても紫微内相は、微塵(みじ)ん曇りのない円(まどか)な相好さうがうである。其にふるまひのおほどかなこと、若くから氏(うぢ)の上(かみ)で、数十家の一族や、日本国中数千の氏人から立てられて来た家持も、静かな威に圧せられるやうな気がして来る。

言はしておくがよい。奴隷(やつこ)たちはとやかくと、口さがないのが、其為事よ。此身とお身とは、おなじ貴人(うまびと)ぢや。おのづから話も合はうと言ふもの。此身が段々なり上のぼると、うま人までが、おのづとやつこ心になり居つて、卑屈になる。

家持は、此が多聞天かと、心に問ひかけて居た。だがどうもさうは思はれぬ。同じ、かたどつて作るなら、とつい想像が浮んで来た。八年前、越中国から帰つた当座の世の中の豊かな騒ぎが思ひ出された。あれからすぐ、大仏開眼(かいげん)供養が行はれたのであつた。其時、近々と仰ぎ奉つた尊容三十二種好具足(しゆがう)したと謂はれる其相好が、誰やらに似てゐると感じた。其がどうしても思ひ浮ばずにしまつた。その時の連想が、今ぴつたり的にあてはまつて来たのである。

かうして対ひあつて居る仲麻呂の顔なり、姿なりが、其まゝあの廬遮那るさなほとけの俤だと言つて、誰が否まう。

お身も少し咄したら、ええではないか。官位(かうぶり)はかうぶり。昔ながらの氏は氏――。なあ、さう思ふだろう。紫微中台と兵部省と位づけするのは、うき世の事よ。家うちに居れば、やはり神代以来(かみよいらい)の氏の上(かみ)づきあひをしようよ――。

新しい唐の制度の模倣ばかりして、漢(もろこし)の才(さえ)がやまと心に入り替つたと謂はれて居る此人が、こんな嬉しいことを言ふ。家持は感謝したい気がした。理会者、同感者を思ひがけない処に見つけ出した嬉しさだつたのである。

お身は、宋玉や、登徒子の書いた物を大分持つて居ると言ふが、太宰府へ行つた時に手に入れたのぢやな。あんな若い年で、わせだつたんだなう。お身は――。お身の家では古麻呂(こまろ)、身の氏に近い者では奈良麻呂、あれらは漢魏はおろか今の唐の小説なども、ふり向きもせんから、咄にはならぬて。

兵郡大輔は、やつと話のつきほを捉へた。

お身さまの話ぢやが、わしは賦の類には飽きました。どうも、あれが、この四十面さげてもまだ、涙もろい詩や歌の出て来る元になつて居る――さうつくずく思ひますので。ところで近頃は方かたを換へて、張文成を拾ひ読みすることにしました。あの方が、なんぼか――。

大きに、其は、身も賛成ぢや。ぢやが、お身がこの年になつても、まだ二十はたち代の若い心や瑞々しい顔を持つて居るのは宋玉のおかげぢやぞや。まだなかずん隠れては歩き居ると人の噂ぢやが、嘘ぢやない。身が保証する。おれなどは張文成ばかり古くから読み過ぎて、早く精気が尽きてしまうた心持ちがする。――ぢやが全く、文成はええなう。漢土(もろこしびと)ぢやとは言へ、心はまるでやまとのものと一つと思ふが、お身は諾うべなふかね。

文成に限る事ではおざらぬが、あちらの物は読んで居て、知らぬ事ばかり教へられるやうで、時々ふつと思ひ返すと、こんな思はざつた考へも、身は持つことになつた――そんな空恐しい気さへすることがあります。お身さまにも、そんな経験おぼえが、おありでせう。

大ありおほ有り、毎日毎日、其ぢや。しまひにどうなるのぢや。こんなに智慧づいてはと思はれてならぬことが――ぢやが、女子(をみなご)だけにはまづ当分、女部屋のほの暗い中で、こんな智慧づかぬのどかな心で居さしたいものぢや。第一其が、男の為ぢや。

家持は、此了解に富んだ貴人の語に、何でも言つてよい、青年のやうな気が湧いて来た。

さやうさやう。智慧を持ち初めては女部屋には、ぢつとして居ませぬな。第一横佩墻内(よこはきかきつ)の――

いけないことを言つたと思つた。同時に此臆おくれた気の出るのが、自分を卑ひくくし、大伴氏を昔の位置から自ら蹶落す心なのだと感じた。

好えゝ、好えゝ。遠慮はやめやめ。氏の上(かみ)づきあひぢやもん。ほい又出た。おれはまだ藤氏の氏上に任ぜられた訣ぢやなかつたつけな。

瞬間暗い顔をしたが、直にさつと眉の間から輝きが出た。

身の女姪(めひ)の姫が神隠しにあうた話か。お身は、あの謎見たいないきさつを、さう解とるかね。ふん。いやおもしろい。女姪の姫も定めて喜ぶぢやらう。実は、これまで内々小あたりにあたつて見たと言ふ口かね、お身も。

大きに。

今度は軽い心持ちが、大胆に仲麻呂の話を受けとめた。

お身さまが経験(ためし)ずみぢやで、其で郎女の才高(さえだか)さと、男択えらびすることが訣りますな――。

此は、額(ひたひ)ざまに切りつけられた――。免せ免せと言ふところぢやが――、あれはの、生れだちから違ふものな。藤原の氏姫ぢやからの。枚岡(ひらをか)の斎姫(いつき)にあがる宿世(すくせ)を持つて生まれた者ゆゑ、人間の男は、弾く、弾く、弾きとばす。近よるまいぞよ、はははははは。

内相は、笑ひをぴたりと止めて、家持の顔を見ながら、きまじめな表情になつた。

ぢやがどうも、お聴き及びのことゝ思ふが、家出の前まで、阿弥陀経の千部写経をして居たと言ふし、楽毅論から、兄の殿の書いた元興寺縁起も、其前に手習したらしいし、まだまだ孝経なども、習うたと見えるし、なかなかの女博士(をなごはかせ)での。楚辞や小説にうき身をやつす身や、お身は近よれぬはなう。――どうして其だけの女子(をみなご)が、神隠しなどに逢はうかい。

第一、場処が当麻で見つかつたと言ひますからの――。

併し其は、藤原に全く縁のない処でもない。天ノ二上の寿詞(よごと)もある処だが……。斎姫(いつきひめ)もいや、人の妻と呼ばれるのもいや――で、尼になる気を起したのでないかと思ひ当ると、もう不安で不安でなう。のどかな気持ちばかりでも居られぬは――。

仲麻呂の眉は集つて来て、皺一つよらない美しい、この中老の貴人(あてびと)の顔も、思ひなしくすんで見えた。

何しろ、嫋女(ひわやめ)は、国の宝ぢやでなう。出来ることなら、人の物にはせず、神の物にしたいところよ。――ところが、人間の高望(たかのぞみ)は、さうばかりも辛抱しては居りはせぬがい――。何せ、むざむざ尼寺へやる訣にいかぬ。

でもねえ。一人出家すれば、と云ふ詞が、この頃頻りに説かれるで……。

九族が天に生じて、何になるといふのぢや。実は何百人かゝつても作り出せるものではない。どだい兄公殿(あにきど)のが、少し仏凝ごりが過ぎるでなう――。自然内うちうらまで、そんな気風がしみこむやうになつたかも知れぬぞ。時に、お身のみ館の郎女も、そんな育てはしてあるまいな。其では久須麻呂が泣きを見るからねえ。

人の悪いからかひ笑みを浮べて、話を無理にでも脇に釣り出さうとするのは、考へるのも切ないことが察せられる。

は氏上に、身は氏助(うぢのすけ)と言ふ訣でゐるが、肝腎斎き姫で枚岡に居させられる叔母御は、もうよい年ぢや。去年春日祭りに上られた姿を見て、神(かん)さびたものよと思うたよ。今も一代此方から進ぜないなら、斎き姫になる娘の多い北家の方が、すぐに取つて替つて氏上に据るは。

兵部大輔にとつても、此だけは他事ひとごとではなかつた。おなじ大伴幾流の中から、四代続いて氏ノ上職を持ち堪こたへたのも、第一は宮廷の思召しもあるが世の中のよせが重かつたからだ。其には、一番大事な条件として、美しい斎き姫が、此家に出て後を途切らさなかつたからである。大伴の家のは、表向き壻どりさへして居ねば、子があつても斎き姫は勤まると言ふ定めであつた。今の阪ノ上郎女は、二人の女子をみなごを持つて、やはり斎き姫である。此はうつかり出来ない。此方も藤原同様、叔母御が斎姫(いつき)で、まだそんな年でないと思うてゐるが、又どんなことで、他流の氏姫が後を襲ふことにならぬとも限らぬ。大伴佐伯(さへき)の数知れぬ人々、民々が外の大伴へ頭をさげるやうなことになつてはならぬ。

かう考へて来た家持の心の動揺を思ひもしない風で、

こんな話は、よその氏ノ上に言ふべきことではないが、兄公殿(あにきど)のがあゝして、此先何年、太宰府に居るやら知れぬし、氏の祭りは、枚岡・春日と二処に二度づつ、其外週まはり年には、時々鹿島・香取の吾妻路のはてにある本社の祭りまで、此方で勤めねばならぬ。実際よそほかの氏ノ上よりも、此方(こちら)の氏ノ助は(はたらい)てゐるのだが、だから、自分で、氏ノ上の気持ちになつたりする。――もう一層なつてしまふか。お身はどう思ふ。答へる訣にも行くまい。氏ノ上に押し直らうとしたところで、今の身の考へ一つを抂げさせるものはない。上様方に於かせられて、お叱りのお語を下しおかれない限りは……。

京中で、此恵美屋敷ほど庭を嗜このんだ家はないと言ふ。門は左京二条三坊に、北に向つて開いて居るが、主人家族の住ひは南を広く空あけて広々とした山斎やまが作つてある。其に入りこみの多い池を周らし、池の中の島も、飛鳥ノ宮風に造られた。東の中(なかみ)門(かど)、西の中(なかみ)門(かど)が備つて居る。どうかすると、庭と言ふより寛寛くわんくわんとした空き地の広くおありになる宮廷よりは、もつと手入れが届いて居さうな気がする。

庭を立派にしたうま人たちの末々の事が、兵部大輔の胸に来た。瞬間憂鬱な気持ちがかゝつて来て、前にゐる紫微内相の顔を見るのが気の毒な様に思はれた。

案じるなよ。庭が行き届き過ぎて居ると思うてるのだらう。そんなことはないさ。庭はよくても、亡びた人ばかりはないさ。淡海公の御館は、どの家でも引き継がずに荒してはあるが、あの立派さは、それあの山部の何とか言つた地下(ぢげ)の召人(めしびと)の歌よみが、「昔見し池の堤は年深み……」と言つた位だが、其後は、これ此様に四流にも岐れて栄えてゐる。もつとあるよ――。何、庭などによるものではない。

恃(たのむ)所の深い此あて人は、庭の風景の目立つた個処個処を指摘しながら、其拠る所を日本漢土に渉つて説明した。

長い廊を数人の童わらはが続いて来る。

日ずかしです。お召しあがり下さいませう。

改つて、簡単な饗応の挨拶をした。まらうどに、早く酒を献じなさいと言つてゐる間に、美しい女(うねめ)が、盃を額より高く捧げて出た。

をを、それだけ受けて頂けばよい。舞ひぶりを一つ見て貰ひなさい。

家持は、何を考へても、先を越す敏感な主人に対して、唯虚心で居るより外はなかつた。

うねめは、大伴の氏上へもまだ下さらないのだつたね。藤原では御存知でもあらうが、先例が早くからあつて、淡海公が近江ノ宮から頂戴した故事で、頂く習慣になつて居ります。

時々こんな畏まつたもの言ひもまじへた。兵部大輔は、自身の語づかひにも、初中終気扱ひをせねばならなかつた。

氏上もな、身が執しふ心で、兄公殿を太宰府へ追ひまくつて、後に据らうとするのだと言ふ奴があるといの――。やつぱり「奴はやつこどち」だなあ。さう思ふよ。時に女姪めひの姫だが――。

さすがの聡明第一の紫微内相も、酒の量が少かつた。其が今日は幾分行けたと見えて、話が循環して来た。家持は、一度はぐらかされた緒いと口にとりついた気で、

横佩墻(かき)内の郎女は、どうなるのでせう。宮・社・寺、どちらに行つても、神さびた一生。あつたら惜しいものだな。

気にするな。気にするな。気にしたとて、どう出来るものか。此は――もう、人間の手へは戻らないかも知れんぞ。

末は独り言になつて居た。さうして、急に考へ込んで行つた。池へ落した水音は、未ひつじがさがると、寒々と聞えて来る。

早く、躑躅の照る時分になつてくれないかなあ。一年中で、この庭の一等よい時が待ちどほしい。

紫微内相藤原仲麻呂の声は、若々しい欲望の外、何の響きをもまじへて居なかつた。

|

15

郎女は毎夜、あの音の歩み寄ってくる畏しい夜更けを待つようになった。

ツツジの咲く頃、天井に写る光の輪の中に、金色の髪の荘厳な顔が郎女を見下ろしている。 . |

つた つた つた

郎女は、夜が更けると、一向ひたすら、あの音の歩み寄つて来るのを待つやうになつた。

をととひよりは昨日、昨日よりは今日といふ風に、其跫音が間遠になつて行き、此頃はふつに音せぬやうになつた。その氷の山に対うて居るやうな骨の疼く戦慄の快感、其が失せて行くのを虞れるやうに、姫は夜毎、鶏のうたひ出すまでは殆ど祈る心で待ち続けて居た。

絶望のまま、幾晩も仰ぎ寝たきりで目は昼よりも寤さめて居た。其間に起つた夜の間の現象には、一切心が留らなかつた。

現にあれほど、郎女の心を有頂天に引き上げた頂板つしの面おもての光輪にすら、明盲(あきじひ)のやうに、注意は惹かれなくなつた。ここに来て、疾とくに七日は過ぎ、十日・半月になつた。山も野も春のけしきが整うて居た。野茨の花のやうだつた小桜が散り過ぎて、其に次ぐ山桜が谷から峰かけて、断続しながら咲いてゐるのも見える。麦生は驚くばかり伸び、里人の野為事に出る姿が、終日動いてゐる。

都から来た人たちの中、何時までこの山陰に春を起き臥すことかと侘びる者が殖えて行つた。廬堂の近くに、板屋を掘り立てて、かう長びくと思はなかつたし、まだどれだけ続くかも知れぬ此生活に、家ある者は妻子に会ふことばかりを考へた。親に養はれる者は、家の父母の外にも、隠れた恋人を思ふ心が切々として来るのである。女たちは、かうした場合にも、平気に近い感情で居られる長い暮しの習はしに馴れて、何かと為事を考へてはして居る。女方の小屋は、男のとは別に、もつと廬に接して建てられて居た。

身狭乳母(むさのおも)の思ひやりから、男たちの多くは、唯さへ小人数な奈良の御館みたちの番に行けと言つて還され、長老おとな一人の外は、唯雑用ざふようをする童と奴隷やつこ位しか残らなかつた。

乳母(おも)や若人たちも、薄々は帳台の中で夜を久しく起きてゐる郎女の様子を感じ出して居た。でも、なぜさう夜深く溜め息ついたり、うなされたりするか、知る筈はない昔気質の女たちである。

やはり、郎女の魂たまがあくがれ出て、心が空しくなつて居るものと、単純に考へて居る。ある女は、魂ごひの為に、山尋ねの咒術おこなひをして見たらどうだらうと言つた。

乳母は、一口に言ひ消した。姫様、当麻に御安著なされた其夜、奈良の御館へ計らはずに、私にした当麻真人たぎままひとの家人たちの山尋ねが、いけない結果を呼んだのだ。当麻語部とか謂つた蠱物まじもの使ひのやうな婆が出しやばつての差配が、こんな事を惹き起したのだ。

その節、山の峠たわの塚であつた不思議は、噂になつて、この貴人うまびとの一家の者にも知れ渡つて居た。あらぬ者の魂を呼び出して郎女様におつけ申しあげたに違ひない。もうもう軽はずみな咒術おこなひは思ひとまることにしよう。かうして魂たまを失はれた処の近くにさへ居れば、何時かは、元のお身になり戻り遊されることだらう。こんな風に考へて、乳母は唯気長にせよと女たちを諭し諭しした。こんな事をして居る中に、又一月も過ぎて、桜の後、暫らく寂しかつた山に、躑躅が燃え立つた。足も行かれぬ崖の上や巌の腹などに、一群むら々々咲いて居るのが、山の春は今だ、と言はぬばかりである。

ある日は、山へ山へと里の娘ばかりが上つて行くのを見た。凡数十人の若い女が、何処で宿つたのか、其次の日、てんでに赤い山の花を髪にかざして降りて来た。

どやどやと廬の前を通る時、皆頭をさげて行つた。其中の二三人が、つくねんとして暮す若人たちの慰みに呼び入れられて、板屋の端へ来た。当麻の田居も、今は苗代時である。やがては、田植ゑをする。其時は見に出やしやれ。こんな身でも、其時はずんと女子ぶりが上るぞなと笑ふ者もあつた。

ここの田居の中で、植ゑ初めの田は、腰折れ田と言ふ都までも聞えた物語のある田ぢやげな。

若人たちは、又例の蠱物姥まじものうばの古語りであらうとまぜ返す。ともあれ、かうして山へ上つた娘だけが、今年の田の早処女さをとめに当ります。其しるしが此ぢやと、大事さうに頭の躑躅に触れて見せた。

もつと変つた話を聞かせぬかえと誘はれて、身分に高下はあつても、同じ若い同士だから、色々な田舎咄をして行つた。其を後のちに乳母おもたちが聴いて気になることがあつた。

山ごもりして居ると、小屋の上の崖をつたつたと踏み下りて来る者がある。ようべ、真夜中のことである。一様にうなされて苦しい息をついてゐると、音はそのまゝ、真直に下へ降つて行つた。どどどと云ふ響き。――ちようど其が、此廬堂の真上の高処たかに当つて居た。こんな処に道はない筈ぢやがと、今朝起きぬけに見ると、索の定ぢやう、赤土の大崩崖おほなぎ。ようべの音は音ばかりで、ちつとも痕はなかつた。

其で思ひ合せられるのは、此頃ちよくちよく、子から丑の間に、里から見えるこのあたりの尾の上に光り物がしたり、時ならぬ一時颪いつときおろしの凄い唸りが聞えたりする。今までつひに聞かぬこと。里人は唯かう恐れ謹しんで居るとも、言つた。

こんな話を残して行つて里の娘たちは、苗代田の畔に、めいめいのかざしの躑躅花を挿して帰つて、其ももう寝ついたであらう。夜はひた更けに更けて行く。

昼の恐れのなごりに寝苦しがつて居た女たちも、おびえ疲れに寝入つてしまつた。頭上の崖で、寝鳥の鳴き声がした。郎女は、まどろんだとも思はない目を、ふつと開いた。続いて今一響き、びしとしたのは、鳥などを翼ぐるめひき裂いたらしい音である。だが其だけで、山は音どころか、物も絶えたやうに、虚しい空間になつた。

郎女の額ぬかの上の天井の光りの暈かさが、ほのぼのと白んで来る。明りの隈はあちこちに偏倚かたよつて、光りを竪にくぎつて行く。と見る間に、ぱつと明るくなる。そこに大きな花。真白な菫。その花びらが、幾つにも分けて見せる隈、仏の花の白蓮華びやくれんげと言ふものであらうか。郎女には何とも知れぬ浄らかな花が、車輪のやうに、宙にぱつと開いてゐる。仄暗い蕋の処に、むらむらと雲のやうに動くものがある。黄金の蕋をふりわける。其は髪である。髪の中から匂ひ出た壮厳な顔。閉ぢた眦が憂ひを持つて、見おろして居る。ああ肩、胸、顕はな肌。――冷え冷えとした白い肌。をを おいとほしい。

郎女は、自身の声に目が覚めた。夢から続いて口は尚夢のやうに、語を遂うて居た。

|

16

蓮の茎を収穫し、藕糸を績むが、糸は切れやすい。乳母も加わって、藕糸が廬堂に高く積まれていった 。 |

山の躑躅の色は様々である。色の一つのものだけが一時に咲き出して、一時に萎しぼむ。さうして、凡一月は、後から後から替つた色のが匂ひ出て、若夏の青雲の下に、禿げた岩も、枯れた柴木山も、はでなかざしをつける。其間に、藤の短い花房が、白く又紫に垂れて、老い木の幹の高さを切なく寂しく見せる。下草に交つて馬酔木あしびが雪のやうに咲いても、花めいた心を、誰に起させることもなしに過ぎるあはれさだ。

もう此頃になると、山は厭はしいほど緑に埋れ、谷は深々と、繁りに隠されてしまふ。郭公くわつこうは早く鳴き嗄らし、時鳥が替つて日も夜も鳴く。

草の花が、どつと怒濤の寄せるやうに咲き出して、山全体が花原見たやうになつて行く。里の麦は刈り急がれ、田の原は一様に青みわたつて、もうこんなに伸びたかと驚くほどになる。家の庭苑にも、立ち替り咲き替つて、植ゑ木、草花が何処まで盛り続けるかと思はれる。だが其も一盛りで、坪はひそまり返つたやうな時が来る。池には葦が伸び蒲が秀ほき、藺ゐが抽んでる。遅々として、併し忘れた頃に、俄かに伸のし上るやうに育つのは、蓮の葉であつた。

前年から今年にかけて、海の彼方の新羅の暴状が、目立つて棄て置かれないものに見えて来た。太宰府からは、軍船を新造して新羅征伐の設けをせよと言ふ命の降りるのを、都へ度々請うておこして居た。此忙しい時に、偶然流人太宰員外帥として、其処に居た横佩家の豊成は、思ひがけない日々を送らねばならなかつた。

都の姫の事は、子古の状で知つたし、又、京・西海道を往来する頻繁な使に文をことづてる事は易かつたけれども、どう処置してよいか、途方に昏れた。ちよつと見は何でもない事の様で、実は重大な家の大事である。其だけに彼の心の優柔は、益募るばかりであつた。

寺々の知音に寄せて、当麻寺へ、よい様に命じてくれる様にと書いてもやつた。又横佩墻内の家の長老とね・刀自たちには、ひたすら、汝等の主の郎女を護つて居れと言ふやうな、抽象なことを答へて来た。

次の消息には、何かと具体的な仰せつけがあるだらうと待つて居る間に、日が立ち月が過ぎて行くばかりである。其間にも姫の失はれたと見える魂が、お身に戻るかと、其だけで山村に人々は止つて居た。物思ひに屈託ばかりしても居ない若人たちは、もう池のほとりにおり立つて、伸びた蓮の茎を切り集め出した。其を見て居た寺の婢女めやつこが、其はまだ若い、まう半月もおかねばと言つて、寺田の一部に蓮根はすねを取る為に作つてあつた蓮田へ案内しようと言ひ出した。

あて人の家自身が、農村の大家であつた。其が次第に官人らしい姿に更つて来ても、家庭の生活は、何時まで立つても、何処か農家らしい様子が、家構へにも、屋敷の広場にはにも、家の中の雑用具にも、残つて居た。第一、女たちの生活は、起居たちゐふるまひなり、服装なりは優雅に優雅にと変つては行つたが、やはり昔の農家の家内の匂ひがつき纏うて離れなかつた。

刈り上げの秋になると、夫と離れて暮す年頃に達した夫人などは、よく其家の田荘なりどころへ行つて、数日を過して来るやうな習はしも、絶えることなくくり返されて居た。

だから、刀自たちは固より若人らも、つくねんと女部屋の薄暗がりに明し暮して居るのではなかつた。其々に自分の出た村方の手芸を覚えて居て、其を仕へる君の為にと、出精してはたらいた。

裳の褶を作るのにない術てを持つた女などが、何でも無いことで、とりわけ重宝がられた。袖の先につける鰭袖(はたそで)を美しく為立てて、其に珍しい縫ひとりをする女なども居た。こんなのは、どの家庭にもある話でなく、かう言ふ若人をおきあてた家は、一つのよい見てくれを世間に持つ事になるのだ。一般に染めや裁ち縫ひが、家々の顔見合はぬ女どうしの競技のやうにもてはやされた。摺り染めや叩き染めの技術も、女たちの間には目立たぬ進歩が年々にあつたが、浸ひで染めの為の染料が、韓の技工人(てびと)の影響から、途方もなく変化した。紫と謂つても、茜と謂つても、皆昔の様な染め漿しほの処置とりあつかひはせなくなつた。さうして、染め上げも艶々しくはでなものになつて来た。表向きは、かうした色は許されぬものと次第になつて来たけれど、家の女部屋までは、官(かみ)の目が届くはずもなかつた。

家庭の主婦が手まはりの人を促したてて、自身も精励してするやうな為事は、あて人の家では、刀自等の受け持ちであつた。若人たちも、田畠に出ないと言ふばかりで、家の中での為事は、見参まゐりまみえをしないで、田舎に暮して居た頃と大差はなかつた。違ふのは、其家々の神々に仕へると言ふ、誇りでもあるが、小むつかしい事がつけ加へられて居る位のことである。

外出には、下人たちの見ぬ様に、笠を深々とかづき、其下には、更に薄帛を垂らして出かけた。一いつ時立たない中に、婢女めやつこばかりでなく、自身たちも田におりたつたと見えて泥だらけになつて、若人たち十数人は戻つて来た。皆手に手に張り切つて発育した蓮の茎を抱へて、廬の前に並んだのには、常々くすりとも笑はぬ乳母おもさへ、腹の皮をよつて切せつながつた。

郎女いらつめ様。御覧じませ。

竪帷たつばりを手でのけて、姫に見せるだけが、やつとのことであつた。

ほう――。何が笑ふべきものか、何が憎むに値するものか、一切知らぬ上じやうらふには、唯常と変つた、皆の姿が羨しく思はれた。

この身も、田居とやらにおり立ちたい――。

めつさうな。刀自は、驚いて姫の詞を堰き止めた。

女たちは、板屋に戻つても長く、健やかな喜びを、皆して語つて居た。

全く些すこしの悪意もまじへないで、言ひたいまゝの気持ちから、

田居へおりたちたい――。を反覆した。

めつさうな。きまつて、誇張した表現で答へることも、此と同時に、この小社会で行はれ出した。何から何まで縛りつけるやうな身狭乳母(むさのおも)に対する反感が、此で幾分帳消しになる気がするのであらう。

其日からもう、若人たちの絲縒りは初まつた。夜はまつ暗の中で寝る女たちには、稀に男の声を聞くことのある奈良の垣内住ひが恋しかつた。朝は又、何もかも忘れたやうになつて績うみ貯める。さうした絲の六かせ七かせを持つて出て、郎女に見せたのは、其数日後であつた。

乳母よ。この絲は蝶鳥の翼よりも美しいが、蜘妹くもの巣いより弱く見えるがや――。

郎女は、久しぶりでにつこりした。労を犒らふと共に考への足らぬのを憐むやうである。

なる程、此は脆さく過ぎまする。

刀自は、若人を呼び集めて、もつと、きれぬ絲を作り出さねば、物はない。と言つた。女たちの中の一人が、

それでは、刀自に、何ぞよい思案が――。

さればの――。昔を守ることばかりはいかついが、新しいことの考へは唯、尋常よのつねの姥の如く愚かしかつた。

ゆくりない声が、郎女の口から洩れた。この身の考へることが、出来ることか試して見や。

うま人を軽侮することを神への忌みとして居た昔人である。だが、かすかな軽かるしめに似た気持ちが皆の心に動いた。

引きの麻生(をふ)の麻を績うむやうに。そしてもつと日ざらしよく、細くこまやかに――。

郎女は、目に見えぬもののさとしを、心の上で綴つて行くやうに、語を吐いた。

板屋の前には、俄かに蓮の茎が乾し並べられた。さうして其が乾くと、谷の澱みに持ち下おりて浸す。浸しては暴さらし、晒しては水に潰でた幾日の後、筵の上で槌の音高くこもごも、交々こもごもと叩き柔らげた。

その勤しみを、郎女は時には、端近く来て見て居た。咎めようとしても思ひつめたやうな目して見入つて居る姫を見ると、刀自は口を開くことが出来なくなつた。

日晒しの茎を八(やつ)針に裂き、其を又幾針にも裂く。郎女の物言はぬまなざしが、ぢつと若人たちの手もとをまもつて居る。

果ては、刀自も言ひ出した。私も、績うみませう。

績みに績み、又績みに績んだ。藕絲(はすいと)のまるがせが日に日に殖えて、廬堂いほりだうの中に、次第に高く積まれて行つた。

もう今日は、みな月に入る日ぢやの――。暦こよみのことを謂はれて、刀自はぎよつとした。

大昔から暦は聖の与る道と考へて来た。其で、男女は唯、長老(とね)の言ふがままに、時の来又去つたことを知つて、村や家の行事を進めて行くばかりであつた。だから、教へぬに日月を語ることは、極めて聡い人の事として居た頃である。愈魂をとり戻されたのかなと、瞻まもり乍らはらはらして居る乳母であつた。

唯、郎女は又秋分の日の近づいて来て居ることを、心にと言ふよりは、身の内にそくそくと感じ初めて居たのである。蓮は、池のも、田居のも、極度に長たけて、莟の大きくふくらんだのも見え出した。婢女(めやつこ)は、今が刈りしほだと教へたので、若人たちは皆手も足も泥にして、又一日二日、田に立ち暮した。

|

17

秋分の夕。大山颪。乳母たちと身を寄せ合っていたはずの郎女は、ひとり寺の門に立ち、入り日に向かっていた。

男嶽と女嶽の間に現れたそのお顔がはじめて、まともに郎女に向けられた。 |

彼岸中日 秋分の夕。朝曇り後晴れて、海のやうに深碧に凪いだ空に、昼過ぎて白い雲が頻りにちぎれちぎれに飛んだ。其が門渡とわたる船と見えてゐる内に、暴風あらしである。空は愈青澄み、昏くなる頃には、藍の様に色濃くなつて行つた。見あげる山の端は、横雲の空のやうに、茜色に輝いて居る。

大山颪。木の葉も、枝も、顔に吹き飛ばされる物は、皆活きて青かつた。板屋は吹きあげられさうに、きしみ揺めいた。

若人たちは、悉く郎女の廬に上つて、刀自を中に心を一つにして、ひしと寄つた。ただ互の顔が見えるばかりの緊張した気持ちの間に、刻々に移つて行く風。

西から真正面まともに吹き颪したのが、暫らくして北の方から落して来た。やがて、風は山を離れて、平野の方から、山に向つてひた吹きに吹きつけた。峰の松原も、空様そらざまに枝を掻き上げられた様になつて、悲鳴を続けた。谷から尾の上に生え上つて居る。萱原は、一様に上へ上へと糶せり昇るやうに、葉裏を返して扱こき上げられた。

家の中は、もう暗くなつた。だがまだ見える庭先の明りは、黄にかつきりと物の一つ一つを鮮やかに見せて居た。

郎女様が――。

誰かの声である。皆頭の毛が上へのぼる程、ぎよつとした。其が何だと言はれないでも、すべての心が一度に了解して居た。言ひ難い恐怖にかみづつた女たちには、声を出す一人も居なかつた。

身狭ノ乳母は、今の今まで、姫の側に寄つて、後から姫を抱へて居たのである。

皆の人のけはひで、覚め難い夢から覚めたやうに目を見ひらくと、あゝ、何時の間にか、姫は嫗の両もろ腕両膝の間から抜けて居させられぬ。

一時に慟哭するやうな感激が来た。だが長い訓練が、老女の心をとり戻した。凜として反り返る様な力が湧き上つた。

誰たれぞ、弓を――。鳴弦(つるうち)ぢや。

人を待つ間もなかつた。彼女自身、壁代(かべしろ)に寄せかけて置いた白木の檀弓(まゆみ)をとり上げて居た。

それ皆の衆――。反閇(あしぶみ)ぞ。それ、もつと声高こわだかに――。

あつし、あつし、あつし。

若人たちも、一人々々の心は疾くに飛んで行つてしまつて居た。唯一つの声で、警(けいひつ)を発し、反閇(へんばい)した。

あつし、あつし

あつし、あつし、あつし

狭い廬の中を蹈んで廻つた。脇目からは行道(ぎやうだう)をする群れのやうに。

郎女様は、こちらに御座りますか。万法蔵院の婢女(めやつこ)が、息をきらして走つて来て、何時もならせぬやうな無作法で、近々と廬の砌みぎりに立つて叫んだ。

なに――。皆の口が一つであつた。

郎女様かと思はれるあて人が――、み寺の門(かど)に立つて居さつせるで、知らせに馳けつけました。

今度は、乳母一人の声が答へた。

なに。み寺の門に。婢女を先に、行道の群れは、小石を飛す嵐の中を早足に練り出した。

あつし あつし あつし

声は遠くからも聞えた。大風をつき抜く様な鋭声とごゑが野面づらに伝はる。

万法蔵院は実に寂せきとして居る。山風は物忘れした様に鎮まつて居た。夕闇はそろそろかぶさつて来て居るのに、山裾のひらけた処を占めた寺は、白砂が昼の明りを残してゐた。こゝからよく見える二上山の頂は、広く赤々と夕映えてゐる。

姫は山田の道場から仰ぐ空の狭さを悲しんでゐる間に、何時かここまで来て居たのである。浄域を穢した物忌みにこもつてゐる身と言ふことを忘れさせないものが、心の隅にあつたのであらう。門の閾から伸び上るやうにして、山の際はの空を見入つて居る。

暫らくおだやんで居た嵐が、又山に廻つたらしい。だが寺は物音もない。

男嶽と女嶽との間になだれ落ちてゐる大きな曲線たわが、又次第に両方へ聳そそつて行つてゐる此二つの峰の間あひだの広い空際そらぎは。薄れかゝつた茜の雲が、急に輝き出して、白銀の炎をあげて来る。山の間まに充満して居た夕闇は、光りに照されて紫だつて動き初めた。さうして暫らくは、外に動くもののない明るさ。山の空は、唯白々として照り出されて居る。

肌、肩、脇、胸、豊満な姿が、山の曲線たわの松原の上に現れた。併し、俤に見つゞけた其顔のみはやつれてほの暗かつた。

今すこし著しるくみ姿示したまへ。

郎女の口よりも、皮膚をつんざいて、あげた叫びである。山腹の紫は、雲となつて靉き、次第々々に降る様に見えた。

明るいのは山の際はばかりではなかつた。地上は砂(いさご)の数もよまれるばかりである。

しづかにしづかに雲はおりて来る。万法蔵院の香殿・講堂・塔婆・楼閣・山門・僧房・庫裡、悉く、金に、朱に、青に、昼より著いちじるく見え、自みづから光りを発して居た。

庭の砂の上にすれずれに、雲は揺曳して、そこにありありと半身を顕した尊者の姿が、手にとる様に見えた。匂ひやかな笑みを含んだ顔が、はじめて、まともに郎女に向けられた。伏し目に半ば閉ぢられた目は、此時姫を認めたやうに清すずしく見ひらいた。軽くつぐんだ唇は、この女性によしように向うて物を告げてでも居るやうに、ほぐれて見えた。

郎女は尊さに、目の低たれて来る思ひがした。だが、此時を過ぐしてはと思ふ一心で、その御姿から目を外さなかつた。

あて人を讃へる語と思ひこんだあの語が、又心から迸り出た。

あなたふと、阿弥陀仏 なも阿弥陀仏

瞬間に明りが薄れて行つて、まのあたりに見える雲も、雲の上の尊者の姿も、ほのぼのと暗くなり、段々に高く高く上つて行く。

姫が目送する間もない程であつた。忽、二上山の山の端に溶け入るやうに消えて、まつくらな空ばかりがたなびいた。

あつし あつし

足を蹈み、前さきを駆おふ声が、耳もとまで近づいて来た。

|

18

姫は梯人の肩に掛ける衣を、寒い冬がくるまえに完成させたいと願う。しかし糸はすぐに切れてしまう。

疲れて微睡むと,語部の化身である尼が表れ、指示通りにするとまた機が動き出した。 |

当麻の邑は此頃、一本の草、一塊ひとくれの石にも光りがあるほど、賑ひ充ちて居る。

当麻真人家の氏神当麻津(たぎまつ)彦の社には、祭り時に外れた昨今、急に氏の上の拝礼があつた。故上総守老おゆノ真人以来、暫らく絶えて居たことであつた。其上、もう二三日に迫つた八月はつきの朔日ついたちには、奈良の宮から勅使が来向はれる筈であつた。当麻氏から出られた大夫人(だいふじん)のお生み申された宮の御代にあらたまることになつたからである。

廬堂の中は、前よりは更に狭くなつて居た。郎女が奈良の御館からとり寄せた高機(たかはた)を設たてたからである。機織りに長けた女も一人や二人は、若人の中に居た。此女らが動かして見せる筬をさや梭ひの扱ひ方を、姫はすぐに会得した。機に上つて日ねもす、時には終夜よもすがら織つて見るけれど、蓮の絲は、すぐに円(つぶ)になつたり、断きれたりした。其でも倦まずさへ織つて居れば、何時か織れるものと信じてゐる様に、脇目からは見えた。

乳母は、人に見せた事のない憂はしげな顔を、此頃よくしてゐる。

何しろ、唐土(もろこし)でも、天竺から渡つた物より手に入らぬといふ藕絲織(はすいとおり)を遊ばさうと言ふのぢやものなう。

話相手にもしなかつた若い者たちにすら、こんな事を言ふ様になつた。

かう絲が無駄になつては――。今の間にどしどし績うんで置かいでは――。

刀自の語で、若人たちは又、広々とした野や田の面が見られると、胸の寛ぎを覚えた。

さうして、女たちの苅つた蓮積み車が、廬に戻つて来ると、何よりも先に、田居への降くだり道に見た、当麻の邑の騒ぎの噂である。

郎女様の亡くなられたお従兄(いとこも)、嘸お嬉しいであらう。

恵美の御館(みたち)の叔父君の世界のやうになつて行くのぢや。

兄御を、帥の殿に落しておいて、愈其後釜の右大臣におなりるのぢやげな。

あて人に仕へて居ても、女はうつかりすると、人の評判に時を移す。

やめいやめい。お耳ざはりぢや。

しまひは、乳母が叱りに出た。だが身狭刀自(むさのとじ)自身の胸の中でも、もだもだと咽喉につまつた物のある感じが、残らずには居なかつた。さうして、そんなことにかまけずに、何の訣か知らぬが、一心に絲を績み、機を織つて居る育ての姫君が、いとほしくてたまらないのであつた。

昼の中多く出た虻は潜んでしまつたが、蚊は中秋になると、益あばれ出して来る。日中の昂奮で皆は正体もなく寝た。身狭までが、姫の起き明す燈の明りを避けて、隅の物蔭に深い鼾を立てはじめた。

郎女は、断きつては織り、織つては断り、手もだるくなつてもまだ梭ひを放さない。

だが此頃の姫の心は満ち足らうて居た。あれほど夜々見て居た俤人(おもかげびと)の姿をも見ないで、安らかな気持ちが続いてゐる。

此機を織りあげて、あの御人の素肌の御身を掩うてあげたい。

其ばかり考へて居る。あて人は、世の中になし遂げられないと言ふことを知らないのであつた。

ちやう ちやう はた はた

はた はた ちやう

筬を流れるやうに手もとにくり寄せられる絲が、動かなくなつた。引いても扱こいても通らない。筬の歯が幾枚も毀こぼれて絲筋の上にかゝつて居るのが見える。

郎女は溜め息をついた。乳母に問うても知るまい。女たちを起して聞いた所で、滑らかに動すことはえすまい。

どうしたら、よいのだらう。

姫は、はじめて顔へ偏(かたよつて)かかつて来る髪のうるささを感じた。梭を揺つて見た。筬の櫛目を覗いて見た。

ああ、何時になつたら、衣ころもをお貸し申すことが出来よう。

もう、外の叢で鳴き出した蟋蟀の声を、瞬間思ひ出して居た。

どれ、およこし遊ばせ。かう直せば動かぬことも御座るまいて――。

どうやら聞いた気がする、その声が機の外にした。

あて人の姫は、何処から来た人とも疑はなかつた。唯、さうした好意ある人を予想して居た時なので、

では、見てたもれ。

言ひ放つて、機をおりた。

女は尼であつた。髪を切つて尼そぎにした女は、其も二三度は見かけたこともあつたが、剃髪した尼を見たことのない姫であつた。

はた、はた ちやう ちやう

元の通りの音が整つて出て来た。

草の絲は、かう言ふ風には織るものでは御座りませぬ。もつと寄つて御覧じ――。

これかう――おわかりかえ。

当麻語部ノ姥の声である。だが、そんなことは、郎女には問題ではなかつた。

おわかりなさるかえ。これかう――。

姫の心はこだまの如く聡さとくなつて居た。此才伎(てわざ)の経緯(ゆくたて)はすぐ呑み込まれた。

織つてごらうじませ。

姫が、高機に代つて入ると、尼は機蔭に身を倚せて立つた。

はた はた ゆら ゆら 音までが変つて澄み上つた。

女鳥(めとり)の わがおほきみの織おろす機。誰たが為たねろかも――、御存じ及びで御座りませうなあ。昔、かう、機殿(はたど)からのぞきこんで問はれたお方様がござりましたつけ。

――その時、その貴い女性によしやうがの、たか行くや 隼別(はやぶさわけ)の御被服科(みおすひがね)――さうお答へなされたとなう。

この中ぢゆう申し上げた滋賀津彦(しがつひこ)は、やはり隼別でも御座りました。天若日子でも御座りました。天の日に矢を射かける――併し極みなく美しいお人で御座りましたがよ。

截りはたりちやうたりちやう、早く織らねば、やがて岩牀の凍る冷い秋がまゐりますがよ――。

郎女は、ふつと覚めた。夢だつたのである。だが、梭をとり直して見ると、

はた はた ゆら ゆら ゆら はたた 美しい織物が筬の目から迸る。

はた はた ゆら ゆら 思ひつめてまどろんでゐた中に、郎女の智慧が、一つの閾を越えたのである。

|

19

郎女は布を裁ち縫う。だが、形にならない。昼の夢の中、語部の導きで、大きな衣が出来上がる。 |

望の夜の月が冴えて居た。若人たちは、今日、郎女の織りあげた一反ひとむらの上帛はたを、夜の更けるのも忘れて、見讃みはやして居た。この月の光りを受けた美しさ。

唐織(かとり)のやうで、韓織(からおり)のやうで、――やつぱり此より外にはない、清らかな上帛はたぢや。

刀自も、遠くなつた眼をすがめながら、譬へやうのない美しさと、づつしりとした手あたりを、若い者のやうに楽しんでは、撫でまはして居た。

二度目の機は、初めの日数の半なからであがつた。

三反(みむら)の上帛はたを織りあげて、姫の心には、新しい不安が頭をあげて来た。五反(いつむら)目を織りきると、機に上ることをやめた。さうして日も夜も、針を動した。

長月の空には、三日の月のほのめき出したのさへ寒く眺められる。この夜寒に、俤人の白い肩を思ふだけでも堪へられなかつた。

裁ち縫ふわざは、あて人の子のする事ではなかつた。唯、他人ひとの手に触れさせたくない。かう思ふ心から解いては縫ひ、縫うてはほどきした。現うつし世よの幾人にも当る大きなお身に合ふ、衣を縫ふすべを知らなかつた。せつかく織り上げた上帛はたを裁つたり切つたり、段々布は狭くなつて行つた。

女たちも、唯姫の手わざを見て居るばかりであつた。其も何を縫ふものとも考へ当らかないで、囁きに日を暮して居た。

其上、日に増し、外は冷えて来る。早く奈良の御館に帰る日の来ることを願ふばかりになつた。

郎女は、暖い昼、薄暗い廬の中でうつとりとしてゐた。その時、語部かたりの尼が歩み寄つて来るのを又まざざまと見たのである。

何を思案遊ばす。壁代(かべしろ)の様に縦横に裁ちついで、其まま身に纏ふやうになさる外は御座らぬ。それ、ここに紐をつけて肩の上でくりあはせれば、昼は衣になりませう。紐を解いて敷いて、折り返して被(かぶ)れば、やがて夜の衾(ふすま)にもなりまする。天竺の行人(ぎやうにん)たちの著る袈裟(けさ)と言ふのが、其で御座りまする。早くお縫ひなされ。

だが、気がつくと、やはり昼の夢を見て居たのだ。裁ちきつた布を綴り合せて縫ひ初めると、二日もたたぬ間に、大きな一面の綴りの錦が出来あがつた。

郎女様は、月ごろかゝつて、唯の壁代をお縫ひなされた。

あつたら惜しい。

はりの抜けた若人たちが声を落して言うて居る時、姫は悲しみ乍ら、次の営みを考へて居た。

此では、あまりに寒々としてゐる。殯(もがり)の庭の棺にかける(ひしきもの)―喪氈―、とやら言ふものと見た目は替るまい。

|

20

語部の物語に信をうちこんで聴くものはない世の中が来ていた。語部は、郎女の耳に近い処を、さまよい歩く。

郎女は縫い上げた衣に、先の日見た夕べの幻の美しい絵を描き終えた。皆が眺める中、姫は人しれず姿を消す。 |

世の人の心はもう、賢しくなり過ぎて居た。ひとり語りの物語などに、信をうちこんで聴く者はなくなつてゐる。聞く人のない森の中などで、よくつぶつぶと物言ふ者があると思うて近づくと、其は語部の家の者だつたなど言ふ話が、どの村でも、笑ひ咄のやうに言はれるやうな世の中だ。

当麻語部ノ嫗なども、都の上(じやうらふ)のもの疑ひせぬ清い心に、知る限りの事を語りかけようとした。だが、忽違つた氏の語部なるが故に、追ひ退けられたのであつた。

さう言ふ聴きてを見当てた刹那に持つた執心は深かつた。その後、自身の家の中でも、又廬堂(いほりだう)に近い木立の蔭でも、或は其処を見おろす山の上からでも、郎女に向つてするひとり語りを続けて居た。

今年八月、当麻の氏人に縁深いお方が、めでたく世にお上りなされた時こそ、再己おのが世に来たと、ほくそ笑みをして居た――が、氏の神祭りにも、語部を請しやうじて神語りを宣のべさせようともしなかつた。ひきついであつた、勅使の参向の節にも、呼び出されて、当麻氏の古物語を奏上せいと仰せられるかと思うて居たのも、空頼みになつて、その沙汰がなかつた。其此はもう、自分、自分の祖(おやたち)が長く覚え伝へ語りついで、かうした世に逢はうとは考へもつかなかつた時代ときよが来たのだと思うた瞬間、何もかも見知らぬ世界に住んでゐる気がして、唯驚くばかりであつた。娯しみを失ひきつた当麻の古婆は、もう飯を喰べても味は失つてしまつた。水を飲んでも、口をついて、独り語りが囈語うはごとのやうに出るばかりになつた。

秋深くなるにつれて、衰への目立つて来た嫗は、知る限りの物語りを、喋りつゞけて死なうと言ふ腹をきめた。さうして郎女の耳に近い処を、ところをと、覚めてさまよふやうになつた。

郎女は、奈良の家に送られたことのある大唐の彩色の数々を思ひ出した。其を思ひついたのは、夜であつた。今から、横佩墻内へ馳けつけて、彩色を持つて還れと、命ぜられたのは、女の中に唯一人残つた長老おとなである。つひしかこんな言ひつけをしたことのない郎女の、性急な命令に驚いて、女たちも又、何か事が起るのではないかとおどおどして居た。だが、身狭乳母むさのおもの計ひで、長老おとなは渋々、奈良へ向いて出かけた。

翌くる日、彩色の届けられた時、姫の声ははなやいで、昂奮はやりかに響いた。

女たちの噂した袈裟で謂へば、五十条の袈裟とも言ふべき、藕絲ぐうしの錦の上に、郎女の目はぢつと据つて居た。やがて、筆は愉しげにとり上げられた。線描すみがきなしに、うちつけに彩色を塗り進めた。美しい彩画(たみゑ)は、七色八色の虹のやうに、郎女の目の前に輝き増して行く。

姫は、緑青を盛つて、層々うち重る楼閣伽藍の屋根を表した。数多い柱や廊の立ち続く姿が、目赫めかがやくばかり朱で彩たみあげられた。むらむらと、靉くものは紺青(こんじやう)の雲である。紫雲は一筋長くたなびいて、中央根本堂とも見える屋の前に画かきおろされた。雲の上には、金泥の光り輝く靄が、漂ひはじめた。姫の命を失ふまでの念力が、筆のまゝに動いて居る。やがて、金色の気は、次第に凝り成して、照り充ちた色しき身――現うつし世の人とも見えぬ尊い姿が顕れた。

郎女は唯、先(さき)の日見た、万法蔵院の夕ゆふべの幻を筆に追うて居たばかりである。堂・塔・伽藍すべては、当麻のみ寺のありの姿であつた。だが、彩画(たみゑ)の上に湧き上つた宮殿(くうでん)楼閣は、兜率天宮(とうそつてんぐう)のたたずまひさながらであつた。併しながら四十九重(しじふくぢう)の宝宮の内院に現れた尊者の相好(さうがう)は、あの夕、近々と目に見た俤びとの姿を、心に覓とめて描き現したばかりであつた。

刀自若人たちは、一刻二刻時の移るのも知らず、身ゆるぎもせずに、姫の前に開かれて来る光りの霞を、唯見呆けて居るばかりであつた。

郎女が、筆を措いて、にこやかな笑ゑまひを蹲踞するこの人々の背にかけ乍ら、のどかに併し、音もなく、山田の廬堂を立ち去つたのに、心づく者は一人もなかつたのである。

姫の俤びとの衣に描いた絵様は、そのまゝ曼陀羅の形を具へて居たにしても、姫はその中に、唯一人の色身の幻を画いたに過ぎなかつた。併し、残された刀自若人たちがうち瞻る画面には、見る見る、数千地涌(ぢゆ)の菩薩の姿が浮き出て来た。其は、幾人の人々が同時に見た、白日夢のたぐひかも知れない。

7

7