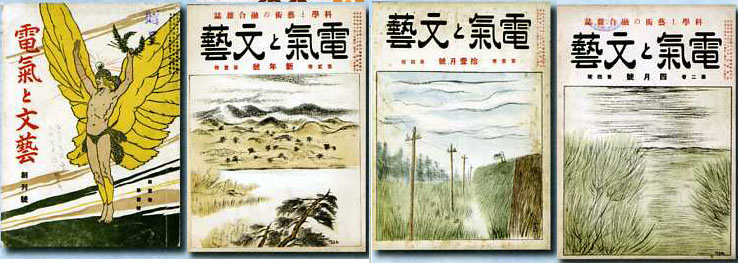

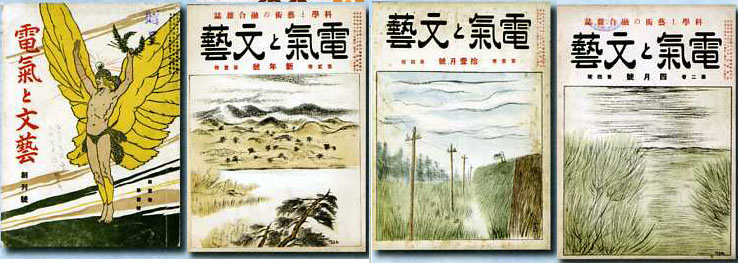

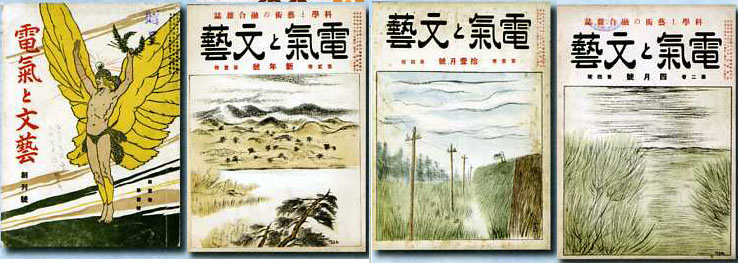

雑誌『電気と文芸』 編集人:辻嘉市 発行所:電気文芸社

森田恒友の表紙および挿絵

文芸関係の欄には田山花袋・室生犀星・与謝野晶子・芥川龍之介・寺田寅彦・高浜虚子・菊池寛など、

同時代を代表する文学者が寄稿。

|

「電気と文芸」1921年 1月

文学の中の科学的要素 寺田寅彦

同一の事象に対する科学的の見方と芸術的の見方との分れる点はどこにあるだろう。

科学も芸術もその資料とするものは同一である。それを取扱う人間も同じ人間である。どちらも畢竟は人間の「創作」したものである。人間の感官の窓を通して入り込んで来る物を悟性や理性によって分析し綜合して織り出された文化の華である。それであるのに科学と芸術とは一見没交渉な二つの天地を劃しているように思われる。このような区別はどこから来たものであろうか。

吾人が事象に対した時に、吾人の感官が刺戟されても、無念無想の渾沌たる状態においては自分もなければ世界もない。そのような状態が分裂して、能知者と所知者が出来る事によって、始めて認識が成立し始める。そこから色々な観念が生れ、観念は更に分裂してより多く共通な要素に分析されてそこに秩序が出来、「言葉」が出来、「方則」が出来る。

科学が科学以外の学と異なる根本はどこにあるかと云えば、所知者をして所知者を記述させ説明させる事である。能知者から解放された所知者相互の関係を取扱うものと考えてもよい。勿論能知者なくして所知者の成立し得ない事は明らかであるが。かくのごとくして成立した所知者は能知者の存在に無関係な独立の実在であると仮定する。そうしてそのような所知者の世界には時と空間に関する整合が存在し、普遍にして必然な因果関係が存在するという事を前提として、そういう型にはまるようにこの世界を処理して行く。そういう試みがある程度まで成効した結果が今日の科学である。

従来哲学の一部分であった科学が、近世の始め文芸復興期以来に長足の進歩をなした所以もまた科学の対象が能知者から解放された事に起因すると云ってもよい。科学が価値道徳の問題から離れて自由な天地を得たために始めて手足を延ばしたのである。しかしかくのごとくして出来た科学の別天地はもともと便宜上から所知者を切り離して出来たものであるから、問題が能知者との関係にわたる場合には科学の範囲を脱して、科学ばかりではもう始末の付かぬ事は明らかである。この点に対する誤解から種々な謬見が生れる事は識者の日常目撃するところである。科学のどこを掘り返しても「不可不」は出て来ないし、その縄張りの中を隈なく捜しても「神」は居ない。そうして科学の中にこれがないという事は、それがどこにもないという証拠には少しもならない。もしそういう人があれば、それは室中を捜して魚が居ないというようなものである。

芸術とは何であるか。これについては科学の場合のように簡単な定義を与える事は困難である。しかし前述の考えを対照させて次のごとく考える事も出来るだろう。

芸術の成立するのは、云わば個々の能知者が所知者の中に入り込む時に始まる。あるいはまた所知者が能知者を反映する事によって可能である。しかしまだそれだけでは美的芸術の水平線に達する事は出来ない。能知者と所知者の結合を包括する全体が更に大きな普遍的で絶対的な能知を反映する事によって芸術たる価値が定まると考える事が出来るだろう。

以上のごとき単純な側面観によって科学と芸術との任務や領域を遺憾なく説明しようというのではない。こういう考えから出発して、文芸の中に潜在する科学的要素を捜してみたいと思うのである。

いかなる文芸といえどもその取扱う資料が常識を具えた人間界のものである限り、あらゆる知識中の科学的な分子を排出する事の出来ないのは明らかな事である。第一、文学は言語がなくては成立しない。ところが言語というものそれ自身はそれぞれ一つの小さな学である。一つの言葉が出来る前には人間の感覚知覚は経験と記憶聯想によって結合され、悟性によって幾多の分析抽象を行った末に一つの観念なり概念なりが出来なければならない。それで云わば一つ一つの言葉の中には既にもう論理的経験的科学の卵子が含まれていることは云うまでもない。しかし現今用いらるるような意味での科学はまだそれだけでは含まれていないと云ってもよい。

そういう根本的な問題はしばらく措いて、具体的に各種の文学の中に含まれている普通の意味での科学的要素の分布を考えてみよう。

あらゆる文学の中でも最も著しく個々の能知者たる作者が所知者たる対象の中に没入して現われて来るのは詩歌ことに抒情的なそれである。そこには能知者がいっぱいに滲透して所知者の間のあらゆる科学的背理や矛盾は、それによって統一され融和される。そういう点から見て最も多くの芸術としての文学の特徴を発揮しているものはこの種の詩歌でなければならない。それだから作物の価値には内容の科学的不合理は大した影響を及ぼさない。しからばその価値は何によって規定さるるかと云えば、それは作者の能知が前に云った普遍絶対の原型に近似する程度にあると云われる。換言すればその詩を味わう読者各自の能知に内在する、その原型の模型にどれだけ照応するかの程度によって各評価者の価値判断が極るのであろう。

以上のごとき立場から見てこれと反対な位置にあるものは、色々の事実や事件の平坦な叙述的描写を主調とした作物、例えば物語や写生文のごときものであろう。そこでは少なくも作者は黒幕の後ろに隠れて、舞台の上では事実をして事実を語らしめ、物をして物を描かしめているように見える。しかし実際にはそこに作者の主観が幕の後ろで活躍している事は云うまでもない事である。これらの場合における能知者と所知者の関係を立ち入って考えて行けば、歴史は科学として成立し得るかというような大問題や、写生の意義如何という広い問題に逢着する。そのような大問題はここに論ずる限りでない。ただこの種の作物の価値を定むるものとしての科学的要素を考えてみよう。

叙事的色彩の強い文学上の作品の中には対象が人間以外のものである場合もずいぶんある。例えば、風景の写生的描写や、あるいは昆虫の生活、あるいは花や草の世界を主題としたものがある。勿論それが単なる地貌学的ないし生物学的の記述でなく、文学的作品と呼ばれ得る所以は、これらの対象中に作者の人格が滲潤している点にあるが、その作者から流出したものを盛るべき容器が科学的事実である限り、その容器に科学的破綻があっては工合が悪いのである。尤もそれは読者の科学的知識の水準次第で、甲がこの種の破綻や矛盾を感じても、丙は知らずに観過する事はしばしばある。それはとにかく、この種の作品中に、原則として、科学的背理が避けられなければならぬという理由はどこにあるか。これは前にも云った通り、作物の舞台面に出ているものは所知者ばかりであり、所知者ばかりの世界はある意味で科学の世界であるからである。この舞台に出ている役者が勝手次第に働けば場面は分裂して統一がなくなってしまうのである。

しかしいわゆる客観的な物語や写生文の大部分の主資料となるものは人間である。すなわち個々の能知者を捕えてこれを所知者として取扱おうというのである。この点において人間以外のものを取扱う場合とは自ずから異なる取扱い方の区別が生じる。

第一の方法では材料になっている人間――無論それは他人と限った事はない、自分でもいい――をその外部に現われた行為や言語のみによって叙述して、その人間の能知者たる内部に立ち入らない。そういう意味から云えば劇のごときもこの類に入れられない事もない。

もう一つの方法では、材料たる人間の心理にまで立ち入って叙述するのであるが、しかしその心理の推移はどこまでも純粋な所知として読者の前に展開されるのである。

第一の方法は、事件や行為の裏に進行している人間の心理的の推移を直接読者の判断に推しつけるので、この場合の科学的要素はむしろ読者の方にある。作者は読者の心理学的機関に衝動を与え、その運転を導くような資料を提供するのであって、その作の価値はその資料の選択や、それを提供する順序や仕方によって規定される。

これに反して第二の方法では科学的要素は直接に作物の上に現われているから、もし作者の科学に誤謬があれば、それは直ちに作物の価値に影響を及ぼす訳である。ただ幸いな事には心理学上の方則は物質科学のそれのように単義的な因果関係を与えない。そこには意志と称する非科学的な要素が強く作用しているために、一定の資料によって心理過程を単義的に予報する事が出来ない。従って、作者の心理過程の描写の正否を判断する標準が判然としていない。これは精神科学が物質科学ほどに堅固な地盤におかれていない所以である。同時にまたかくのごとき文学の可能な所以でもある。もしこれらの問題がことごとく科学的に片付けば、すべては、「学」になって、もう「術」はなくなってしまう。しかしそうは云うものの、人間の心理にはやはり科学的に取扱われ得る部分がかなりにある事は拒み難い事実である。それで吾人がこの種に属する作品を読む時に明白に心理学の知識と背反するような描写に出会った時には、吾人の見たその作物の価値は著しく減殺されるのである。そような場合の著しい実例は往々新聞の三面記事などに見出される。例えばある人の自殺の動機などについて驚くべき無理解な叙述に出会う事がしばしばある。これに反して著名な作家の作品を見れば如何にこれらの場合における描写が科学的に普遍で必然だと思われるように表われているかが分るだろう。そればかりでなく如何に多くの新しい知識を吾人に教えているかが分るだろう。但しそれは何も作家の学問的知識から生れたものでなくて、芸術家としての鋭利な直感によるのが普通ではあろうが、ともかくもそこに現われているものは立派な科学的事実でしかも吾人にとって新しいものである。そうでない場合には浅墓な三面記事と選むところはないのである。

前に云った第一の方法、すなわち心理過程の追究を読者に任せる方法でも、その読者を導いて普遍的な心理的経験を遂行させる事が必要であるが、その作に価値を与えるためにはその経験が単に普遍であるのみならず、それが読者にとってなんらかの意味で新しいものであり、また更に新しい問題を提供するものでなければならない。それは必ずしも科学的なものでなくてもいいので、宗教的道徳的社会的のものでいいが、同様に科学的のものであってもいいのである。

ありのままの事実によらず、作者の想像を多く混入した写実派あるいは自然派の小説や戯曲のごときものは、もはや普通の意味において事実の叙述でない。しかしそうかと云ってそれはまた嘘でもない。ある真実なるものの描写でなければ何の価値があるだろう。このパラドックスは実は何でもない事である。ちょうど科学者がある実験を想像してその経過を既知の方則で導いて行くと同じように、作者は先ずある人間とその環境とを想定して、作者の把えていると信ずる一種の方則に照らして事件の推移を追究して行くのである。

ただこの場合に科学の場合とちがうのは、その「方則」なるものが明白に単義的でなく、またいわゆる環境なるものの範囲が明白に制限し難い点にある。従ってその実験の結果もまた多義的であって、それの価値判断も困難である。しかし極端な場合を比較して見れば作者の「方則」や方法の差別は容易に分る。普通に批評家がある作物を見て、不自然であるとか、そうでないとかいうのはすなわち如上の意味においてである。この場合の標準になるものは勿論単に心理学的なものの外に非科学的なものがむしろ大部分を占めているのは通例ではあるが、そうかと云って作者は、この種の作物の構成方法が上の通りである限りは、全く科学的要素を度外視する訳には行くまいと思う。従ってこの種の作者は尠くもその方面の科学的事実に対して考察を過らないようにする必要があろうと思う。写実派自然派に対して理想派や浪曼的の作品を見る時はよほど趣を異にする点が多い。これらのものの対象は「在るところの世界」よりはむしろ「在るべき世界」であるから、もはや科学の世界を離れている。取扱われている主資料は能知を離れた所知ではなくむしろ能知自身の活動である。この点においては、最初に挙げた詩と相類するようである。しかし抒情詩のごときものでは個々の作者の感情が強く主張されているのに、ここに挙げたものでは個人を超越した普遍的な能知の意志が活動していると見る事が出来よう。この種の作品の成効せるものではたとえ科学的の背理が現われていても、それを包括する能知の不思議な雰囲気のためにそれが邪魔にならないのである。このような不思議な世界に読者を導き入れるためには、特殊な手段を要することは勿論で、この種の作品がその資料を遠い過去や異郷に採るのみならず、その文体や用語に特別な選択をするを便利とする所以もまたここに在るのではあるまいか。

以上はただ典型的な二、三種のものについて、極めて概括的な考え方をしてみたに過ぎないので、実際の作品について云えば、種々複雑な問題が起るのは当然の事である。従って前述の考えにも幾多の変更や洗煉を加える必要の起る事も勿論である。ただこういう立場からもう少し深く考えてみる事も全く無用の業ではあるまいと思っている。更に進んで文学以外の芸術にも同様な考えを拡げて行くのも面白いだろうと思っている。

|

「電気と文芸」1921年 4月 2巻4号

「写生の概念と其意義」 野村隅畔

「写生主義と理想主義の合一」 厨川白村

「造形美術の公道を踏みて」 森田恒友

「自然の前に書架を立てて」 石井柏亭

「写意と一致した写生」 野口米次郎

「写実と霊の対立は困る」 北村西望

「生命燃焼の頂点にたって」 小山篤二郎

「自然の霊を無意識に感得する」 黒田重太郎

「写実は美術の根本」 岸田劉生

「神秘を直覚する域まで」 吉田絃二郎

「芸術家は美を具体化するものである」 椿貞雄

「写生は制作の土台である」 橋田東声

「実物以上に真なり」 小川千甕

「写生は巧芸の基礎」 日夏耿之介

「霊を把握するのは作者の個性」 坂本紅蓮洞

「写生の意義に就て」 萩原朔太郎

「写生から写意に入る道」 長原孝太郎

「真の写生は困難」 水守亀之助

「個性を描出する作家」 小川未明

「「美」 を現はす為の苦心」 長与善郎

「写生を出発点とする」 高須梅渓

「形態写生より写意」 藤森成吉

「最近芸術の傾向」 昇曙海

「詩歌と写生」 白鳥省吾

「真に見ることが最後の問題」 川路柳虹

「写生は深く強調されること」 小寺菊子

「内部に徹底すること」 新城和一

「深い作者の人格の反映」 福田正夫

「芸術は写生から入る」 宮地嘉六

「写生は自然の霊を把握する」 中戸川吉二

「孔雀の羽根を飾る鴉の態」 福士幸次郎

「日本画家の偏見」 竹久夢二

「真理の大海に入るまで」 中村吉蔵

「写生といふ事を考へた事がない」 生方俊郎

「天才の芸術は写生に非ず」 小林愛夫

「芸術は博大なる愛」 佐藤緑葉

「写生歌には人生観がない」 三井甲之

「ホトトギス派の創始」 木村毅

「魂の奥に徹した写生」 三津木貞子

「芸術の局地は写生を超越」 久保天隋

「芸術は写生ではない」 加藤一夫

「自然の写生よりも人の言葉」 沖野岩三郎

「ロダンの謂つたやうでいい」 斎藤茂吉

「ホトトギスの写生」 横瀬夜雨

「写生俳句論」 小川素風郎

「写生の道を辿って」 村上鬼城

「見ることが心よいから」 佐久間法師

「写生を劫ける人の自然は観厭味」 野崎比古